2024年は、世界の陸域・海域を含む地球表面の平均気温が工業化以前と比較して1.55℃(※1)を上回り、記録上最も暖かい年となった。これは、気候変動問題に対して2015年に採択されたパリ協定において定められた「2℃未満、できれば1.5℃に抑える」という長期的な目標達成を脅かす深刻な状況を示している。

しかし、日本メディアはこの問題の深刻さに見合った報道をしているのだろうか。気候変動に関する報道の量と内容から見ても、この問題をどれほど捉えているのか、多くの疑問が残る。GNVは歴史を遡って、日本の気候関連報道を分析しており、今回は2021年と2023年にGNVが発信した気候変動に関する報道についての長期的な報道分析を拡大し、2023、2024年を中心に気候報道の傾向を追っていく。

厳しい干ばつのため避難を余儀なくされた親子(エチオピア)(写真:UNICEF Ethiopia / Flickr[CC BY-NC-ND 2.0])

気候変動の現状と背景

導入で述べたとおり、2024年は、世界の陸域・海域を含む地球表面の平均気温が工業化以前と比較して1.55℃高くなり、記録上最も暖かい年となった。この記録的な高温には、海洋温暖化も重要な役割(※2)を果たしたことも明らかになっている。2024年は世界の海面温度、及び上部2,000mにおける海洋熱含量が記録史上最高となり、2023年から2024年にかけて、2023年における世界の総発電量の約140倍に相当する熱含量が増加した。この海洋温暖化は2023年のエルニーニョ現象(※3)による一時的な海水温上昇によるものだとも言われたが、エルニーニョ現象が終わってもなお回復が限定的であったことから、温室効果ガスの増加による影響も無視できないと考えられている。この海洋温暖化は単に海洋からの熱放出だけでなく、温室効果ガスとなる水蒸気量の増加によっても気温上昇を引き起こしているようだ。

このような大気・海洋の温暖化による気候変動がもたらす異常気象は壊滅的なものとなっている。2023年には海洋温暖化が熱波と重なり、史上2番目に大規模なサンゴの白化を引き起こし、海洋動物が大量死した。海水の熱膨張と氷融解により、世界の海面水位は記録的な高さとなり、2024年にはパナマの小島ガルディ・スグドゥブでは、300家族が海面上昇による移住を余儀なくされた。また、海洋温暖化だけでなく、海洋酸性化も極端なレベルに達している。

また、2023年リビアで、気候変動により大雨の強度が最大50%増加し、非常に激しい土砂降りの後、3つのダムが崩壊し、3,400人以上が命を落とした。アマゾン川流域では、2023年半ば以降、降水量が少なく、気候変動により気象干ばつが発生する可能性は約10倍に、農業干ばつが発生する可能性は約30倍に増加した。カナダではこれまでに記録された中で最も極端な山火事が起こった。これらは気候変動が影響を与えた熱波や大雨、干ばつ、火事の単なる一例に過ぎない。健康への影響も深刻であり、死亡者数や医療費が増加している。インドでは2024年に、記録史上最長の熱波によって一部地域では気温が50°Cに達し、熱関連疾患により少なくとも60人が死亡した。1999年から2023年にかけて、高温に関連する死亡者数は117%増加している。

干ばつの被害に遭ったトウモロコシ(ザンビア)(写真:UNDP Climate / Flickr[CC BY-NC 2.0])

止まらない温室効果ガス排出

大気の温暖化・海洋温暖化に対し温室効果ガス増加の影響を無視できないと述べたが、これは実際に温室効果ガスが増加したことを踏まえている。2023年の世界の温室効果ガス排出量は2022年から1.3%増加し、過去最高を記録した。COVID-19パンデミック前の2010年から2019年までの年間平均増加率が0.8%だったことを考慮すると、排出量の増加が加速していることが明らかだ。2024年には温室効果ガスである二酸化炭素濃度、メタン濃度、一酸化二窒素濃度は過去最高値に達した。特に二酸化炭素濃度は急増しており、メタン排出量の増加率も加速している。

そして、この記録的な温室効果ガス排出量の背景にあるのが、過去最高の化石燃料消費量である。2023年の世界のエネルギーミックスにおいて、石油、石炭、天然ガスといった化石燃料が占める割合は82%に達し、消費量(※4)は過去最高を記録した。

温室効果ガス排出量の地域別内訳を見ると、G20メンバーが世界の温室効果ガス排出量の77%を占める一方、アフリカ連合(55カ国を含む)は6%、最貧国(45カ国を含む)は3%に過ぎない。主要排出国は中国、アメリカ、インド、EU(27カ国を含む)などであり、2022年から2023年の間にアメリカとEUは排出量をそれぞれ1.4%、7.5%削減したが、中国とインドはそれぞれ5.2%、6.1%増加させている。気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、地球温暖化をパリ協定目標の1.5℃以内に抑えるには、2030年までに2019年比で43%の温室効果ガス排出量の削減が必要であると2023年に報告している。この43%という値と実際の削減量を比較すると大きなギャップがある。

温室効果ガス排出を助長している一つに化石燃料への補助金が挙げられる。2023年には化石燃料への世界各国による補助金の総額が1.1兆米ドルに上った。2022年の1.6兆米ドルからは大幅に減少したものの、過去15年間の平均を上回る依然として高い水準であり、気候変動対策の大きな障害となっている。詳しくは過去の記事を参照していただきたい。また、2024年の化石燃料関連投資も1兆米ドルを超えた。これは中東およびアジアの国営石油会社による活動の増加が要因である。一方、再生可能エネルギーへの投資は2兆米ドルと、エネルギー投資全体の大部分はクリーンエネルギーに向かっている。しかし化石燃料への依存度を急速に低下させるには至っていないのが現状だ。気候変動対策の目標達成のためには、化石燃料への補助金の見直し、再生可能エネルギーへの投資拡大、そして排出量の少ない技術革新を加速させることが不可欠である。

化石燃料である石炭の採掘現場(オーストラリア)(写真:D. Sewell via Lock the Gate Alliance / Flickr[CC BY 2.0])

2023、2024年に見られた気候変動への世界の対策

温室効果ガス排出の背景にある化石燃料消費を助長する投資や補助金に課題が残った2023、2024年であるが、世界では温室効果ガス排出量を削減するためにどのような動きがあったのだろうか。そして、気候変動対策全体では何がなされたのだろうか。読み解く上で鍵となるのが高所得国、新興経済国、低所得国、小島嶼開発途上国、石油産出国、それぞれの立場である。

気候変動による海面上昇や自然災害の影響を最も深刻に受けている国の一つであるバヌアツをはじめとする南太平洋の小島嶼開発途上国は、気候正義(※5)を求める声を強め、2023年3月には国際司法裁判所(ICJ)に対して気候変動に関する国家の法的義務についての勧告的意見を求めることが決定した。一方、EUでは2023年3月に炭素国境調整メカニズム(CBAM)(※6)が施行され、輸入品に国内外の炭素価格差を課す制度が導入された。インドでは2023年8月に「国家グリーン水素ミッション」が決定され、脱炭素化と再生可能エネルギー拡大のためグリーン水素(※7)の利用促進が進められている。

同年 9月にはアフリカ初の気候サミットがケニアで開催され、アフリカ諸国主体で気候変動対策が議論された。サミットでは、高所得国に対して気候資金提供や金融システム改革を求める一方で、欧米諸国の影響力が強く、欧米諸国が主導する再生可能エネルギーや排出権市場への投資に偏重し、アフリカ独自の優先事項である気候変動による天災などへの損失補償が軽視されたという批判も出た。その後、同月にニューヨーク国連本部でSDGsサミットや気候野心サミットが開かれ、脱炭素化と気候正義を加速するための、信頼できる行動と政策をもつ「先駆者」や「実行者」が発言した。

2023年11月30日から12月13日には国連気候変動枠組条約(UNFCCC)に基づく第28回締約国会議(COP28)が石油産出国であるアラブ首長国連邦(UAE)で開催された。COP28(※8)では、初のグローバル・ストックテイク(GST)(※9)が実施され、温室効果ガス削減目標の遅れが明らかになった。各国は2025年までに新たな気候計画(NDC)を提出し、再生可能エネルギーの導入量を2030年までに3倍、エネルギー効率を2倍にする目標が設定(※10)された。また、COP最終合意に初めて化石燃料に関する言及が含まれた。これには数千もの団体が連携し、「化石燃料廃止」を求める声を広めていた背景もあった。

しかし化石燃料の「段階的廃止」という強い表現は避けられ、「段階的削減」や「移行」といった曖昧な表現や、新たな抜け穴を生む可能性のある「非効率的な化石燃料補助金」の廃止という表現にとどまった。これに関して、COP28には2,456人もの化石燃料業界のロビー活動を行う人々が含まれ、この業界の利益を目指したロビー活動が交渉に影響を与えたとされている。また、低所得国や小島嶼開発途上国が負う気候変動による損失の保障のための「損失と損害基金」が設立されたが、2030年までに予想される5,800億米ドルには資金が遥かに不足している。

COP29の集合写真(アゼルバイジャン)(写真:President of Azerbaijan / Wikimedia Commons[CC BY 4.0])

2024年1月にはアジア開発銀行(ADB)が2023年に過去最高額となる約100億米ドルの気候資金を承認したことを発表し、9月には2030年までに年間融資の50%を気候変動関連に充てる目標を設定した。8月にはEUで自然再生法が施行され、2050年までに生態系の回復を目指し、2030年までに陸と海の20%以上で再生措置を実施することとなった。自然再生により、気候変動への緩和と適応(※11)を図っている。10月には生物多様性条第16回締約国会議(COP16)が開催され、気候変動と生物多様性危機の相互作用が認識された。特に海洋生態系を活用した気候変動緩和・適応策、データ共有、海洋保護区拡大、「30 by 30」(2030年までに陸地・海域の30%を保護)達成の議論や、気候変動緩和・適応策と生物多様性保全を一体的に進める枠組みが強化された。一方資金不足も課題として認識された。

2024年11月11日から24日に開催された第29回締約国会議(COP29)(※12)では、新たな気候資金目標(NCQG)が合意され、低所得国への資金供給を3倍に増やし、2035年までに年間1.3兆米ドルを動員することが決定された。このうち3,000億米ドルは高所得国が拠出するが、残りは新興国、民間金融、多国間開発銀行の自発的貢献に依存している。そのため高所得国の拠出額の少なさや資金源の不確実性に新興国、低所得国や小島嶼開発途上国からの厳しい批判が出た。また、再生可能エネルギーや低炭素技術への投資が優先され、損失と損害への資金提供策が進展しなかったこと、及び新興経済国優遇に対し、低所得国や小島嶼開発途上国から批判が噴出した。議長国アゼルバイジャンの天然ガス増産計画や石油依存国の強硬姿勢も気候変動対策の足かせとなった。また、アメリカ大統領選挙でパリ協定からの離脱を公約していたドナルド・トランプ大統領の当選が決まり、気候交渉に不確実性をもたらしたとされている。高所得国と低所得国の溝は深まり、今後の資金調達の透明性向上と化石燃料移行の明確化が課題となった。

COP29以降、12月には持続可能な貿易を推進し、環境保護に取り組む義務が課される環太平洋パートナーシップ協定(CPTPP)にイギリスが加入した。このほか、APECやASEAN、国際エネルギー機関(IEA)、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)などの国際機関も、それぞれの立場から気候変動対策に関する決定や発表を行っている。

ヨーロッパ最大の石炭火力発電所(ポーランド)(写真:Roman Ranniew / Flickr[Public domain])

1980年代からの気候報道に言及する報道の長期分析

ここまで2023年、2024年における世界での気候変動の現状と対策を見てきた。2023年、2024年共に気候変動を示す数値はどれも記録的なものとなっており、様々な気候災害、健康や作物生産への影響、海面上昇が大きな脅威となっている。加えてその原因とされる温室効果ガス排出量は目標削減量との間に大きなギャップがある。高所得国は再生可能エネルギーや脱炭素技術への投資にはある程度積極的であるが、低所得国、小島嶼国が負う損失と損害への賠償には後ろ向きであり、総じて資金調達の透明性や具体的な行動プランには課題が残り、気候野心の後退が懸念される。

こうした現状は日本ではどれほど報道されたのだろうか。今回は注釈の調査方法(※13)に従って、大手新聞3紙(朝日新聞・毎日新聞・読売新聞)において、1984年から2024年までの気候変動、地球温暖化、COPに言及している記事数を国内国際報道問わずに調べて各年の報道量を集計した。1997年、2008年、2021年に見られる増加は過去の記事において詳しく分析しているため、そちらを参照していただきたい。今回注目すべきは、2023年と2024年の報道量の減少である。2022年以降のロシア・ウクライナ戦争、2023年以降のイスラエル・パレスチナ戦争に関する報道量が跳ね上がり、2024年にはアメリカの大統領選挙もメディアの注目の多くを占めた。また国際の場において野心的な決定が少なかったことも影響してか気候変動に言及した記事数は停滞している。パリ協定の1.5度目標を超えてもなお報道量が少なく、1997年の報道量を下回っていることや、2021年に比べても減少していること、には疑問が残る。

2023、2024年の気候変動報道の中期分析

上述したように、2023と2024年の深刻さを裏付ける新事実が発覚し、気候変動対策への緊急性がますます増していたが、取り上げて気候変動に言及した報道量が多かったわけではない。では報道された中では具体的にどのようなことが多く報道されていたのだろうか。

2023年と2024年の大手新聞3社での気候変動問題を扱った記事の数(※14)はCOPが開催される11月になると急増している。具体的に見ていくと、2023年から2024年の2年間で気候変動問題に関する記事のうちCOPについて中心に取り扱っている記事の割合は、読売新聞で56.7%、毎日新聞で32.5%、朝日新聞で28.9%と非常に高い数字となっている。COPと共に多く言及されていた(COPに言及した記事の15%以上を占める)キーワードは、2023年には「化石燃料」や「気温」、「温室効果ガス」、「再生可能エネルギー」、開催国「UAE」であり、COP28で特に注目された内容が見られる。一方で「損失と損害」はCOP28への言及数の内、約4.5%にとどまった。また具体的な「グローバル・ストックテイク」への言及は出版社によっては言及がなく、「ロビー活動」に関しては3社とも直接的な言及は無かった。

2024年には「先進国」への言及数が2023年比で57%増、「資金」への言及数が54%増であり、2024年にCOPへの言及数が低下しているのに反して上昇しているため、これは COP28の結果も含め、高所得国としての役割の認識がなされたことを示唆していると考えられる。COP29に絞ると、COP28と比較して「資金」への言及が既に2023年から31%増加しており、COP29で問われた資金調達を反映していると考えられる。また、「トランプ」大統領への言及は2023年には3社合計5件であったが2024年には50件を上回った。一方で化石燃料への言及は約42%減、気温への言及は約30%減、「損失と被害」への言及は1社のみとなっており、COP29で議論が十分に至らなかったものについては報道量が少なく、批判や提言といった形で補われることは少なかったことが分かる。また、新たな気候資金目標(NCQG)という具体的な名称についての報道は無く、目標の1.3兆米ドルへの言及も1社のみであったが、3,000億米ドルの支援への言及は3社ともに見られた。加えて同じ締約国会議の COPでも、気候変動枠組み条約であるCOP 28、COP 29の報道量に対し、生物多様性条約の COP16は COP28、29のそれぞれ14%、30%の言及数と少なかった。

COPに関する報道では、「温室効果ガス」や「気温」、「再生可能エネルギー」、「化石燃料」、「途上国」に関する言及が2年での3社合計数が180件以上と多く、排出量の削減や1.5℃目標達成への関心の高さがうかがえる。一方で、「政府」や「企業」に比べて「民間」や「市民」への言及は少なく、「途上国」や「先進国」に比べて「新興国」への注目も限定的であり、市民社会の役割や新興国の責任についての報道は不十分であった。また、議論の焦点は「賠償」ではなく「支援」に置かれ、低所得国目線の報道は少なかった。また、「補助金」や「気候正義」、「ロビー活動」といった具体的な課題への言及は少なく、全体として、課題の幅広さに対し、議論は限定的な傾向がある。

COP以外の気候変動や温暖化に関する取り決めや出来事への言及は全体的に少ない。国連水会議やインドの国家グリーン水素ミッションの決定に関する報道はほぼ皆無であり、アフリカ気候サミットや欧州の炭素国境調整メカニズムについての報道も一部の報道機関に限定されていた。さらに、2023年の気候野心サミット、国際司法裁判所(ICJ)の採択、SDGサミット、CPTPPへのイギリス加盟、アジア開発銀行の気候変動対策への融資拡大といった国際的な枠組みに関する報道も機関によって偏りが見られた。一方で、APECやASEAN、国際エネルギー機関(IEA)、気候変動に関する政府間パネル( IPCC)については一定の言及があった。

このような偏りは、報道機関の関心や情報源の選択による可能性が高く、世界の気候変動対策の動向は視点的に少ないことが確認できる。

まとめ

気候変動は極めて深刻な問題であり、その対策には緊急を要する。地球温暖化は加速しており、記録的な気温上昇や異常気象の頻発、さらには海面上昇といった形で、その影響が現実のものとなっている。各国がパリ協定で定められた目標を達成するためには、迅速かつ大胆な対策が不可欠である。しかし、現状では化石燃料への依存が依然として高く、温室効果ガス排出量は記録的な水準に達している。温暖化の影響を最も受けるのは低所得国や小島嶼開発途上国であるにもかかわらず、公平性のない状況が続いている。さらに、一部の高所得国では気候変動対策への野心が後退している兆候が見られ、資金調達の透明性担保や説明責任の明確化、実施方法の具体化が求められる。

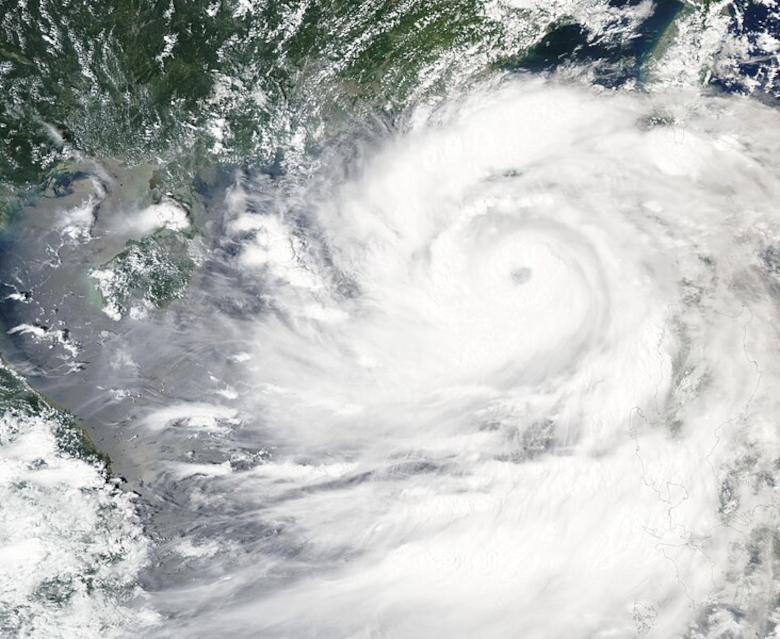

南シナ海上空で勢力を強める台風ヤギ(写真:MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC / Wikimedia Commons[Public domain])

日本の気候変動に関する報道は、あくまで日本の視点からのものが中心となっている。また、国際的な枠組みや出来事に関する報道量には大きな偏りが見られ、具体的な決定事項への言及も多くない。金銭的な目標に関する報道においては、低所得国への「賠償」ではなく、「支援」「投資」という立場が強調される傾向がある。また、COPに関しては、問題や失敗という言葉が言及されるものの、具体的・詳細な言及はほとんど無いか、もしくは間接的な表現がなされている可能性がある。また、気候報道は全般的に政府や企業といった組織的な主体に焦点を当てる一方で、市民への損害や市民の役割についてはあまり取り上げられていない。

以上の分析を踏まえると、気候変動の深刻化に対する認識や対策の進捗を伝える上で、日本の大手3社の報道はより多角的・深層的な視点から豊富な情報を提供するなど改善の余地があることがわかる。

※1 この1.55℃という数字は、欧州中距離天気予報センター(ECMWF)、日本気象庁、NASA、米国海洋大気庁(NOAA)、英国気象局とイーストアングリア大学の気候研究ユニット(HadCRUT)のチーム、バークレーアースの6つから総合的に算出されたものである。これら6つの温度評価は方法論がそれぞれ異なり、1.46℃〜1.62℃の範囲をとっている。

※2 そもそも地球温暖化は太陽からの放射エネルギーと地球から宇宙に放射される赤外線エネルギーが釣り合わなくなることで起こっている。大気中にこの赤外線を吸収する温室効果ガスが増えたことで、宇宙に放出される赤外線が減っているのだ。この大気中に吸収された赤外線エネルギーは地球に熱として溜め込まれるわけだが、この熱の約90%を蓄積しているのが海洋になる。よって、これまでは宇宙に放出されなかった過剰な熱のほとんどが海に吸収されていたことで、地表や大気の急激な温暖化は抑えられていた。しかし、同時に過剰な熱を吸収したことで海面温度は上昇してきたため、温室効果ガスによる温暖化の影響は海面温度や海洋熱含量に注目するとよりはっきりと分かる。

※3 エルニーニョ現象とは、太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけての海面水温が平年より高くなり、その状態が1年程度続く現象である。この現象は、貿易風が弱まることで、通常西側に蓄積されている暖かい海水が東側へ広がり、冷たい水の湧き上がりが弱まることで発生する。エルニーニョ現象は、世界中で異常気象を引き起こす要因となり得る。

※4 温室効果ガス排出源の内訳は、電力部門が26.4%と最も大きい。次いで輸送部門(14.7%)、農業部門と産業部門(共に11.4%)となっている。国際航空はコロナ禍からの回復に伴い排出量が急増。燃料生産(石油・ガスインフラ、炭鉱)、道路輸送、エネルギー関連産業も2023年に急速な増加を示した。

※5 気候変動による影響や負担を公平に分担し、特に弱い立場にある人々の権利を守ることを目指す概念。

※6 EU域外から輸入される製品に対し、生産時の炭素排出量に応じたコストを課す制度。これにより、EU内製品と同等の炭素価格を適用し、安価な高排出製品の流入を防ぎつつ、炭素リーケージ(排出の海外流出)を抑制し、気候変動対策を強化する。

※7 再生可能エネルギーを用いて水を電気分解し得た水素。

※8 記事本文で述べたもの以外にも、自然と生態系の保全の重要性の議論、メタン排出量削減のための支援、適応に関するグローバル目標(GGA)として「UAEフレームワーク」の設定、初の保険分野に特化したCOP宣言である「COP28 UAE宣言」に基づいた、食料システム変革のための再生型農業や気候・食料イノベーションへの資金コミットメントの発表などもなされた。記事本文で述べた以外にもCO2除去の管理方法に関する手法が含まれる炭素市場ルールの採択やCOP28のUAEフレームワークの分野別目標に対し、進捗を測定する100個の指標の策定などがなされた。

※9 グローバル・ストックテイクとはパリ協定の目標達成に向けた進捗を評価し、今後の気候変動対策の方向性を示す機会のことである。

※10 同時に二酸化炭素回収・貯留(CCS)技術への期待もなされたが、過度な依存による気候変動問題の根本的な解決を妨げるとする懸念もある。

※11 緩和としては、生態系回復による炭素吸収源の強化やバイオエコノミーの促進、適応としては生態系回復による洪水や干ばつといった自然災害リスクの軽減や水資源の保全、緑地による都市の冷却効果などが挙げられる。

※12 記事本文で述べた以外にもCO2除去の管理方法に関する手法が含まれる炭素市場ルールの採択やCOP28のUAEフレームワークの分野別目標に対し、進捗を測定する100個の指標の策定などがなされた。

※13 朝日新聞のオンラインデータベース「朝日新聞クロスサーチ」、毎日新聞のオンラインデータベース「毎索」、読売新聞のオンラインデータベース「ヨミダス歴史館」を利用した。1984年1月~2024年12月の期間に毎日/朝日/読売新聞の本社発行の朝刊及び夕刊(全紙面)に掲載された記事のうち、「COP」または「気候変動」または「温暖化」の文言が見出し又は本文に含まれる記事全てについて、記事数を計数する。

※14 記事を調べるにあたり、朝日新聞のオンラインデータベース「朝日新聞クロスサーチ」、毎日新聞のオンラインデータベース「毎索」、読売新聞のオンラインデータベース「ヨミダス歴史館」を利用した。2023年1月~2024年12月の期間に朝日新聞、毎日新聞、読売新聞で朝刊及び夕刊に掲載された記事のうち、「COP」または「気候変動」または「温暖化」の文言が見出しに含まれる記事全てについて、記事数を計数する。

ライター:Kanako Kinoshita

グラフィック:Virgil Hawkins

いつも素晴らしい調査と情報提供をありがとうございます。

1980年代からの気候報道に言及する報道の長期分析(※13)と2023年と2024年の大手新聞3社での気候変動問題を扱った記事の数(※14)の2つのグラフが本日から見れなくなってしまっているようなのですが、原因は分かりますでしょうか?有益な情報のため、ご対応いただけますと幸いです。

気候変動問題は決して数年前に突如起こった問題というわけではなく、かなり前から対処すべき世界全体の課題の一つであった。にもかかわらず、各国が各々の利害を重視し、一体となった対策を取らなかった結果が現在の危機的な状況に繋がっていると感じた。何年にもわたり、ほとんどの国の気候変動問題に対する姿勢が変化していないようにも感じられ、交渉力の比較的小さい島嶼国ばかりが危機感を抱いているように見える。

いつも、詳しい情報をありがとうございます。

多くの国が低所得国への温暖化対策について話す時、支援/climate resilience, invensting という言葉が使われるのが、私としても気になっていました。

それぞれの人々が自身の持つ環境に対しての加害性を知る必要があると思います。