2024年8月、バングラデシュにおいてその歴史に新たなページを刻む転機が訪れた。同国で15年以上にわたり政権を掌握してきたシェイク・ハシナ元首相が隣国インドに逃亡するという事態に発展し、辞任に追い込まれたのである。この長期政権の転覆という急展開となった一連の経緯の背後には、学生を中心とした市民による抗議運動があった。この抗議運動は国内外で注目を集めたが、学生が政治的変革の起点となることは、バングラデシュにおいて決して目新しいことではない。

バングラデシュの歴史を紐解けば、学生運動は常に社会の変革を牽引してきた重要な原動力であった。1947年にバングラデシュがパキスタンの一部としてイギリスから分離し独立して以降、バングラデシュの学生たちは、言語運動、独立運動、そして軍事政権への抗議活動など、国家の未来を形作る上で決定的な役割を果たしてきた。2024年の政権転覆における学生デモも、バングラデシュにおけるこれまでの歴史的文脈を受け継ぐものであり、同時にオンライン上での連携や抗議運動の拡散など、新たな現代的特徴も持っていた。

本記事では、バングラデシュの歴史における学生運動を振り返りつつ、2024年の学生運動がいかにしてこの国の政治情勢を変えたのかを分析する。また、現代の若者たちが今後どのように社会変革を担っていくのか、バングラデシュのこれからの行方を考えたい。

抗議活動に参加する学生たち(写真:Mohammad Tanbiruzzaman Koushal / Flickr[CC BY-SA 2.0])

バングラデシュ概要:経済とその課題

バングラデシュは南アジアに位置し、東西北をインド、南東をミャンマー、南をベンガル湾に囲まれ、2025年時点では世界で8番目に多い約1億7,000万人の人口を抱える国である。91%はイスラム教徒が占めており、人口の大部分が公用語のベンガル語を話すベンガル人である。

バングラデシュの経済は主に農業と衣料品・縫製産業で構成されている。バングラデシュは、国土の大半がガンジス川、ブラマプトラ川、メグナ川によって形成された巨大なガンジスデルタにあることから、水資源に豊富で、地理的に農業に適している。米の生産量も2023年には中国、インドに次いで世界で第3位をほこる。一方で、その豊かな水資源は同時に、この国の人々に壊滅的な洪水被害を引き起こすことも少なくない。2024年8月には570万人もの人々が被害に直面する大規模な洪水が起き、多くの人々が孤立状態となり救援を受けることができない状況に置かれるなど、深刻な影響を受けた。

バングラデシュの洪水の様子(2020年、ダッカ)(写真: Sk Hasan Ali / Shutterstock.com)

農業のほかにバングラデシュの経済を支えるのは、衣類・縫製産業である。縫製品は輸出全体の86.5%を占め、世界的なファッション産業における重要な供給元としての地位を確立している。しかし、この影には植民地時代から構築されてきた不公平な貿易関係や、衣類1枚の販売価格の1%にも満たない低賃金での労働など、劣悪な労働環境下において生産者側が搾取されるファッション業界のアンフェアな構造が横たわっている。

また、かつて「アジア最貧国」とも呼ばれたバングラデシュは経済発展しつつあるという声もあるが、実際には依然として、貧困という問題はこの国において深く影を落としている。「エシカル(倫理的)な貧困ライン(※1)」を基準にして貧困率を測ると、このライン以下で暮らす人々は人口の79%にも及ぶ。

こうした経済の現状と貧困は、若年層の高い失業率や著しい低賃金、人材流出といった深刻な課題を引き起こしている。世界銀行の統計によると、2023年の国内全体の失業率は約5.1%である一方、若年層に限るとその数値は16%を超える。また、国内には260万人以上もの失業者が存在するが、その約83%は15~29歳で若年層の失業率が目立つ。これらの背景から、2023年にはバングラデシュから130万人が労働移民として国外へ出国したというデータもあり、教育水準の高い世代の労働力の国外流出は顕著である。このような経済の状況は、将来の就職などを控える学生にとって大きな不安材料となっているだろう。

東パキスタンと言語運動

バングラデシュの国旗中央に描かれる赤色は、バングラデシュ独立までの数多くの闘争において戦った人々の流れた血を表している。そしてその中で無視できない存在であったのが、学生である。ここからは、バングラデシュの成り立ち、そして学生運動の歴史についてみてみよう。

いまのバングラデシュという国が成立する前、現在のバングラデシュやインドの西ベンガル州を含むベンガル地方には16の小王国が存在し、吸収合併を繰り返していた。それから16世紀半ばにベンガルはムガル帝国の支配下に置かれ、繁栄した。しかし、18世紀からイギリスが進出し、1765年から、現在のインドとパキスタンと共に英領インド地域となっていった。1947年にイギリスによるインド支配の終焉をむかえると、1947年、英領インド地域は主にヒンドゥー教を信仰する地域をインド、主にイスラム教を信仰する地域をパキスタンとして分割された。しかし、この地域はインドを間に、西パキスタン(現パキスタン)、東パキスタン(現バングラデシュ)として、隣接しない遠く離れた東西に分かれた状態で1つのパキスタンとして独立した。

しかし、東西パキスタンとして独立した直後から、この国の公用語についての問題提起がなされることになる。西パキスタンがパキスタン全体の政治的主導権を握るようになると、西パキスタンで主に話されていたウルドゥー語と英語をパキスタンの公用語にすることが1947年11月のカラチ(現パキスタン・シンド州の州都)での全国教育サミットで決議された。パキスタンの人口の56%、主に東パキスタンに住む人々のほとんどがベンガル語を母語としていたため、その不当な言語の強制に対して抗議し、ベンガル語をパキスタンの国語の1つにすることを求めた。1947年12月、東パキスタンの学生らはダッカ大学のキャンパスにおいて集会を開き、「ラストラバサ・サングラム・パリシャド」と呼ばれる国語運動委員会を結成した。また、1948年にはシェイク・ムジフル・ラフマン氏がチャトラ連盟を設立し、ベンガル人の自由と独立を求める運動の最前線を象徴する学生運動組織が完成した。

ラフマン氏を中心として、東パキスタンの学生たちは憲法制定議会の言語からベンガル語が欠落したこと、パキスタンの硬貨や切手にベンガル語の文字がないこと、海軍の採用試験でウルドゥー語のみが使用されたことに対する抗議を起こした。この抗議は1948年、ゼネラル・ストライキ(以下ゼネスト)として行われ、ベンガル語をパキスタンの公用語の一つとする要求を繰り返し訴えた。このゼネスト運動の中で、学生らは警官との闘争のなかで重傷を負いながらも行進し、ストライキを維持・強化するために、働こうとする従業員や会社の事業活動を制止するピケッティングに参加して、運動を促進した。

その結果、西パキスタンにあった中央政府はいくつかの要求を受け入れたものの、肝心のベンガル語を公用語の1つとして受け入れるという要求に応じることはなかった。政府は東パキスタンの首都ダッカにおける不法な集会を制限する刑事訴訟法第144条を施行し、これによっていかなる集会も禁止された。これにもかかわらず、1952年2月21日、ダッカのさまざまな学校やカレッジから数千人の学生たちがダッカ大学キャンパスに集まり、第144条に違反しているという声に断固として抵抗して集会を開いた。武装警察が門の外で待機するなか、学生たちが集団で出てきて「私たちはベンガル語を国語にしたい」(Rashtrabhasha Bangla Chai)というスローガンを叫び、警察との衝突の中で言語の権利を訴えた。1956年まで続いたこの言語運動のなかで、複数の学生が命を落とし、その他多くの学生も負傷し逮捕された。しかし、この一連の運動のおかげで、現在のバングラデシュである東パキスタン地域は1956年、ベンガル語を西パキスタンの公用語であるウルドゥー語と並んで共同国家言語とすることができた。

この1952年の言語運動における東パキスタンの人々のベンガル人としてのアイデンティティの高まりが、のちの1971年のパキスタンからの独立運動において重要な礎となる。1952年2月21日にバングラデシュで起きたこの言語運動による犠牲者をたたえる目的で、1999年、国際連合教育科学文化機関(UNESCO)によって「国際母語の日」が認定された。

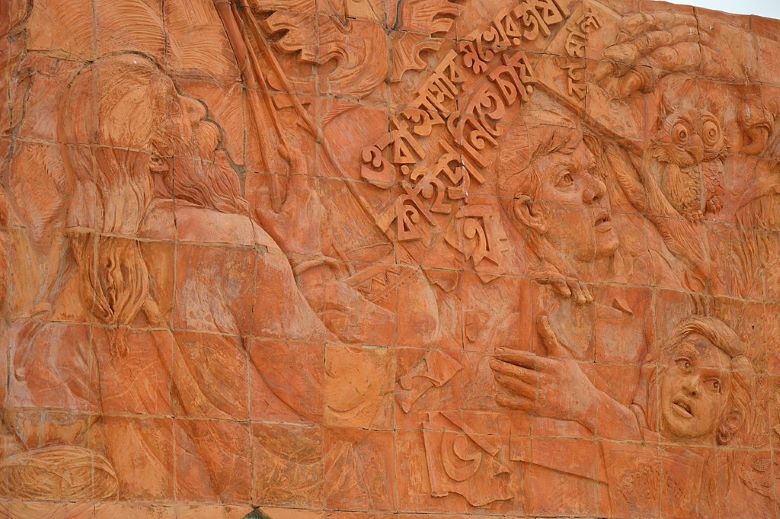

ダッカにある、独立博物館の展示の1つ。ベンガル語で「彼らは私たちの口から私たちの言語を奪おうとしている」と書かれている。(写真:Biswarup Ganguly / Wikimedia Commons [CC-BY-3.0])

東西パキスタン対立と解放闘争

言語運動によるベンガル語を公用語とする権利の獲得で、東パキスタンと西パキスタンの闘争は落ち着いたかと思われたが、1960年代にかけて産業利益や教育と雇用の機会における優位性を西パキスタンが持つようになると、東パキスタンの知識層や学生らの不満は高まっていった。特に、1962年にはパキスタン政府のアユーブ・カーン将軍による東パキスタン人をないがしろにした新憲法改革に抗議する運動に多数の学生が参加し、警察との衝突の中で多くの学生が亡くなった。しかし、この長期にわたる抗議運動の結果、アユーブ政権はそれまで行っていた改革の中断・撤回をせざるを得なくなり、学生運動は政党による抗議運動を超える影響力を持つようになっていった。

その後、学生運動のリーダーであったラフマン氏がアワミ連盟という政党の指導者となって、1970年にパキスタンで行われた国政選挙では東パキスタンのアワミ連盟が圧勝し、政治権力を掌握するはずであった。にもかかわらず、西パキスタン側の政府、当時の大統領ヤヒヤ・カーン氏や西パキスタン側の政党すなわちパキスタン人民党(PPP)が、政権のコントロールが東パキスタンの政党に移ることを阻止するために政権の引き渡しを拒否した。これを受け、東パキスタン側ではパキスタンからの独立を求める声が強まり、ラフマン氏も西パキスタンに抗議する演説を行った。

そうした東パキスタンの独立を求める声が強まる中で、1971年、パキスタン軍はダッカで「サーチライト作戦」を開始し、ダッカでは何百人もの学生らが殺されるなど弾圧がおこなわれた。この紛争での死者は30万人から300万人と推定され、数十万人の女性が強姦被害に遭った。

インド政府は、この弾圧から逃れるために東パキスタンからインドへ流入した1,000万人を超える人々の保護をおこなった。またこの解放闘争では、多くの青年志願兵で構成された「ムクティ・バヒニ」、別名「解放戦士」と呼ばれる武装勢力がパキスタン軍との戦いで最前線にいた。インド政府は彼らに対する武器の提供や訓練も行うなど、この戦争に介入をした。このことが東パキスタン勝利の決定的重要な支援となり、ついに1971年の終わり、東パキスタンはバングラデシュとして独立を勝ち取った。

ダッカの解放戦争博物館に展示されている、独立のために戦った戦士の姿を描いたポスター。(写真:Adam Jones / Flickr [CC BY 2.0] )

2024年の政権転覆における学生運動の役割

1975年に、バングラデシュ独立後の混乱のなかでラフマン氏は暗殺され、彼を継いでアワミ連盟を率いたのは娘のシェイク・ハシナ氏だった。彼女は1996年から2001年まで、そして2009年から15年もの間にわたり政権に立つが、次第にハシナ政権は独裁的な統治手法を強め、反体制派の弁護士やジャーナリストに対する抑圧、秘密刑務所への収監など、反対勢力や批判に対する弾圧、汚職を続けてきた。2024年のバングラデシュにおける抗議運動の背景には、こうした独裁的なハシナ政権への不満や、前述した経済的な脆弱さと貧困に起因する不満が15年間の長期政権の下でくすぶっていた。

政府への不満の中でも特に今回の事態に直接的に起因したのは、1971年のバングラデシュ解放戦争で独立を求め戦った戦士である退役軍人とその子孫に対する公務員優遇枠を設ける制度、クオータ制への不満である。バングラデシュにおける経済的・雇用の機会が限られる中で特に深刻な状況に置かれていた若者にとって、この制度は「不平等」の象徴と映り、抗議の的となった。

2018年の大統領令により、1972年から続いていたこの優遇枠は違憲であるとされ、廃止された。しかし、2024年6月、最高裁判所がこれを無効とする判決を下したことで、公務員優遇枠の30%の割り当てが確保されクオータ制が復活し、抗議運動が再燃することとなった。学生は反発し、彼らはソーシャルメディアを通じて呼びかけあい、抗議運動は当初平和的なデモとして開始された。

しかしハシナ政権が学生の求めに応じなかったことで、学生の抗議活動も強まった。そこで、シェイク・ハシナ首相が抗議者を「ラジャカール」(Razakar)と揶揄する発言を行ったことで状況は劇的に変化したのである。

「ラジャカール」とは、1971年の独立戦争時に独立のために戦った戦士と敵対してパキスタン軍と協力した者を指す侮辱的な表現である。それは独立戦争の中で多くのベンガル人や少数民族を殺し、女性たちを強姦した戦争犯罪を呼び起こさせる言葉であり、この国においては「非国民」、「反逆者」と同義である。ハシナ首相のこの発言は学生たちの間で強い反発を招いた。そもそも、この批判の中心にはハシナ政権の与党アワミ連盟は独立戦争に参加した人々によって設立されたことから、クオータ制を維持することはつまりアワミ連盟の支持者に不当に利益を与えている、という不満があった。そこで、ハシナ政権は「独立のために戦った彼らが(クオータ制の)給付を受けることができないのならば、ラジャカールが給付を受け取るべきなのか?」と発言したのである。この発言は学生の怒りに火をつける結果となり、「あなたは誰?私は誰?ラジャカール、ラジャカール!」、いわば「私たちは非国民なのか?」という自虐的なスローガンが登場し、学生は団結していった。

シェイク・ハシナ首相の辞任を求めるデモ抗議の様子(2024 年8月4日、ダッカ)(写真: MDSABBIR / Shutterstock.com)

ハシナ政権は強まる学生の反発に対してインターネット通信の遮断、違反を発見次第発砲可能とする夜間外出禁止令を発し、武装警察による弾圧を強化していった。この一連の弾圧で、2024年7月16日から9月9日の期間に875人が死亡し、30,000人以上が負傷したという。さらに、死亡者の中では学生が52%と、最も大きな割合を占めたことも報道された。これを境に、運動の焦点は単なるクオータ制への抗議を超え、独裁政治への対抗へとシフトした。抗議者たちは当初ハシナ氏の公式謝罪や逮捕された学生の解放などを含めた9項目あった要求を、「ハシナ政権の辞任」という1つに絞り運動を全国規模へと拡大させていった。

この運動の終着点となるハシナ元首相の逃亡に決定的に結びついたのは、2024年8月5日のダッカにおける大規模な行進だろう。「ダッカのシャバーグ広場に2時に集まる」という声が広まり、結果的に全国から集結した500万人以上もの抗議運動参加者を目にしたハシナ政権は退去せざるを得ない状況に追い込まれた。貧困に直面するバングラデシュにおいて、雇用機会における不平等な制度に対する若者の抗議の声から始まった運動は、長期政権を倒すにまで至った。

オンラインツールが変革した抗議の形

政権の崩壊に至るほどの学生運動の結束が可能となった背景の1つとして、オンラインツールを活用した抗議の声の拡散があるといえるだろう。

政府による弾圧が始まって間もなくすると抗議活動を率いていた学生アブ・サイード氏が学生でかつ丸腰の状態でありながらも警官によって銃殺される様子を映した、30秒間の動画がフェイスブック内で拡散された。これはソーシャルメディア上で大きな衝撃と波紋を広げ、政府の武力行使の違法性を訴える声が爆発的に強まり、それを機に抗議運動への参加者は瞬く間に急増した。また、インスタグラムアカウント「The Bangladeshi Voice」をはじめとするSNSや、抗議運動の賛歌として知られるようになったラップ歌手の音楽なども共有された。

こうした幅広いオンラインツールを利用しながら、この抗議運動において学生指導者たちはバングラデシュで起きている出来事への認知と抗議の声をあげることを促した。ほかにも、通信ネットワーク遮断を予測して、「ブリッジファイ」(Bridgefy)をはじめとするオフラインでも利用可能なアプリケーションを導入し組織的に抗議活動を継続するなど、デジタル技術は2024年の抗議運動で見られた新たな結束ツールとなった。

ハシナ首相が辞任した後、首相府で国旗を掲げる学生たち(2024年、ダッカ)(写真: Sk Hasan Ali / Shutterstock.com)

義務化された学生政治

この抗議運動は、政権交代を求める学生たちによって展開していった。しかし、必ずしもすべての学生がこの抗議に参加したわけではなく、政権側の立場に立っていた学生も少なくなかった。アワミ連盟側の学生組織バングラデシュ・チャトラ・リーグ(BCL)には推定10万人もの学生会員がいたのである。

政権崩壊後、与党のアワミ連盟に関係した人々がこの抗議運動における新たな標的となり、BCLの学生やアワミ連盟の政治家、党員数百人が襲撃され、殺害される事態となって、多くが身を潜めたり、逃亡を試みたりして拘束された。ハシナ政権が倒れ逃亡したいま、彼らは保護を受けることもできず、教育の場に戻ることはできない。今後、推定10万人もの学生会員を擁するBCLの存在を排除することは危険であるという指摘もある。

さらに、アワミ連盟側についた学生については、前政権による構造的な策略と陰謀が見える。以下は筆者が2024年12月24日にダッカ大学の学生へのインタビューで得た内容であり、ここから大学内部の政治的構造が垣間見える。

アワミ連盟は15年近く政権を握るなかで、大学の管理部門に彼ら側の仲間を入れ、学生寮には学生政治連盟のリーダーを入れる構造を作った。国公立の大学では、多くの学生が遠く離れた地方から来ているため、経済的に不安定で、大学寮以外の宿泊施設の選択肢はない。そのため、新しく入学した学生が寮への宿泊を希望すると、次のような条件が出される。「寮に入りたければ、まずアワミ連盟の学生政治に参加し、言うことを何でも聞きなさい。」こうして、どの寮生も強制的に学生政治やプログラムに参加させられているという事実があった。学生が病気であろうと、試験が近かろうと、寝る場所と泊まる場所を確保するためには、政治プログラムに参加し、指導者の言うことを聞く以外に選択肢はなかった。

ダッカ大学の図書館。ラフマン氏が描かれた壁画は、警察によって殺されたアブ・サイード氏の名前や、「革命」という文字によって落書きされている。(写真:Yahya /Wikimedia Commons [CC-BY-SA-4.0] )

寮においては、8人部屋に20~25人が割り当てられることもあったといい、毎日プログラムに出席し、ネット上にアワミ連盟の良い部分を投稿し、反対政党に所属している可能性のある学生をスパイすることが、過ごしやすい部屋を得る唯一の方法であったという。そして時には、特にアワミ連盟が反対政党やバングラデシュの市民から脅威を感じると、これらの学生は武器を取って暴徒や政党と戦うよう強いられたという。

しかし、その過程でアワミ連盟側に傾倒していく学生もおり、利益のために自ら活動する者もいたのである。つまり、アワミ連盟に協力した学生には2つの側面がある。①社会的経済的状況によって、アワミ連盟側につく以外に選択肢がなかった学生、そして②自らアワミ連盟側についた学生である。しかし前者が大部分であり、このほかには、将来のための推薦状や政府関係の仕事を手に入れたかったからという理由で、アワミ連盟側についた人もいる。

こうした大学内における構造的な政治策略によって、アワミ連盟は反対勢力を抑制し続けてきたのだろう。

「第2の解放」とバングラデシュの行く先

バングラデシュにおける学生運動は、その国の歴史の重要な転換点において常に中心的な存在であった。2024年の政変も例外ではなく、学生たちは既存の体制を揺るがし、政権交代と不平等な制度の撤廃を実現させた。しかしながら、ハシナ政権の退陣によってバングラデシュの抱える課題がすべて解決したとは到底言えない。政変の背景には、前政権への不満だけではなく、この国に影を落とす貧困構造がある。今回の抗議運動は、世界的な経済構造の不平等を反映しているといえるだろう。バングラデシュの繊維・ファッション産業は、安価な労働力に依存して高所得国へ製品を輸出しており、その結果、利益は高所得国のメーカーなど多国籍企業に分配される一方で、国内の貧困が固定化される構造が続いている。このようなアンフェアトレードは、単なる一国の課題ではなく、グローバルな経済構造が生む不平等の象徴である。2024年のバングラデシュ政変が示す課題は、世界が共有するべき責任を浮き彫りにしているのではないだろうか。

既製服工場で働く女性(2022年、ダッカ)(写真: Rehman Asad / Shutterstock.com)

1971年のバングラデシュ独立に続く変革として、ハシナ政権の失脚を「第2の解放」と呼ぶバングラデシュの人々。ハシナ政権退陣後、暫定政権として動き始めたムハマド・ユヌス氏率いる暫定政権の発足は、学生リーダーだけでなく少数民族やNGO関係者を含む構成になっており、確かに「第2の解放」として新しいバングラデシュを予見する象徴として、そして学生たちの求めた民主的な変革としての第一歩であるといえるだろう。とはいえ、統治経験の乏しい彼らが山積するバングラデシュの構造的問題に対処していくことができるのかという懸念は残る。前政権への抗議が終わったいま、国内の分断を乗り越えどのように次政権への道を描くのか。2024年の政変における、単なる抗議活動を超えて若者が構築した結束はバングラデシュが「第2の解放」を真に達成するための道しるべとなるのか、バングラデシュの転換点はこれからが始まりともいえるだろう。

※1 世界銀行により定められた極度の貧困ラインは1日2.15米ドルで暮らす状態である。しかしこの貧困ラインは実際の貧困状態を捉えていない。そのため、GNVではエシカル(倫理的)な貧困ライン(1日7.4米ドル)を採用している。しかし、世界銀行のデータから調べることができる貧困率の基準は、1日7.0米ドルのものと7.5米ドルのもののみであった。そのため、よりエシカルな貧困ラインの1日7.4米ドルに近い、7.5米ドルを計算において採用した。詳しくはGNVの記事「世界の貧困状況をどう読み解くのか?」参照。

ライター:Chiori Murata

グラフィック:Ayane Ishida

東西のパキスタンが、その後パキスタンとバングラデシュの二国に別れたことまでは、知っていたが、その後のそれぞれを知る機会はほとんどなかった。

このレポートでは、バングラデシュの学生運動の推移に焦点を絞っていて、丁寧な分析から、独立後の政治の難しさを掬いあげた点が優れていると感じた。

バングラデシュの歴史を、学生の行動と目線から行っている点に特に興味深さを感じました。単なる報告書ではなく、実際にインタビューを通して公教育の問題点を指摘している点が印象的でした。

バングラデシュの事前知識無しで読んでも面白い!

バングラデシュの学生運動の系譜が今回の政変にどう繋がったのか、わかりやすく読むことができました。学生リーダーが暫定政権に入り、彼らと相対する人々をどう包括し国づくりを進めていくのか、今後が気になります。

ベンガル語が公用語から外されたということで大きな運動がおこり、最終的に公用語に入れることに成功したという話が印象的でした。実利の面だけでなく、言語は人のアイデンティティにも関わる大きな問題なのだということを強く感じました。

学生運動が政権を変えるという、壮大な歴史的ストーリーを包括的に理解することができ、非常に面白かったです。また、学生運動のためにSNSツールが活用されるというのが、非常に驚きでした。日本におけるSNSの活用方法とは全く違ってて、面白いなと感じた。

ラジャカールが正義だと考えられるが、記事の後半では、アワミ連盟側につかざるを得なかった人がラジャカール側に殺害されたりと、どちらの勢力に対しても公平な見方ができる記事の構成ですごいと思いました。

政治においてどちらが悪かを決めつけることなく、両者の背景を理解することが大事だと気づきました。また、ファストファッションがバングラデシュの貧困の悪循環に起因していること、それを着る私達にも責任があるという点で、バングラデシュがより身近に感じるようになりました

この記事を読んでくださり、そしてコメントをしてくださりありがとうございます!

この記事を書いた村田千織です。

この記事では、今回の政変でアワミ連盟(政府)側に対抗する立場を取った学生と、一方でアワミ連盟側に傾倒していった学生の例を取り上げていますが、アワミ連盟に対抗した(今回の政変を主導した)学生たちはラジャカールではありません。本文の中で、学生たちのスローガン「あなたは誰?私は誰?ラジャカール、ラジャカール!」を取り上げましたが、それは学生たちがハシナ首相の発言を皮肉に捉えたものなのです。バングラデシュで非国民を意味する侮辱的な言葉で、独立に貢献しなかった人々を表す「ラジャカール」を使ってあえて自分たちを表現することで、いわば、「ハシナ首相は私たちを非国民とでも言いたいのか?」という怒りと共に対抗したのです。