GNVでは2020年7月に「全ての子どもに教育を:教育報道の在り方とは?」と題して、教育格差をはじめとする世界の教育問題と、それらに関する報道の現状を取り上げた。この記事の掲載から4年余りが経った今でも、教育を取り巻く課題は後を絶たない。これらの課題のうち、本記事では特に新型コロナウイルス、武力紛争、貧困、ジェンダーに焦点を当て世界の教育の現状を追う。また、これらの話題が報道を通じてどのように市民に伝わったのかということについても扱う。

2020年の記事では、2015年から2019年までの5年間の毎日新聞(朝刊)の国際報道の分析を行った(※1)。5年間での世界の教育に関する記事数は172件にとどまり、その内容にも偏りがみられた。それから4年が経過し、教育にも焦点を当てる国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」への関心が日本国内で高まりつつあるが、世界の教育に関する報道には変化があったのだろうか。

そこで今回の記事では、2019年11月1日から2024年10月31日までの直近5年間で、朝日新聞(朝刊)の国際面で報道された記事のうち、教育に関するものを取り上げ、記事の内容と関連する国・地域を調べた(※2)。これらの記事の分析を行うことで、世界における教育の課題およびそれらに関する報道の在り方についても探っていく。

木の下での授業:マラウイ(写真:Tamandani-Lungu / Wikimedia [CC BY-SA 4.0])

新型コロナウイルスと教育

まず、新型コロナウイルスが教育にどのような影響を与えたのか振り返る。2019年12月、中国で新型コロナウイルスが確認された。その後このウイルスは世界各地に広まり、世界保健機関(WHO)は2020年1月に新型コロナウイルス感染症について「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言、同年3月にはパンデミック(世界的大流行)とみなせると表明した。

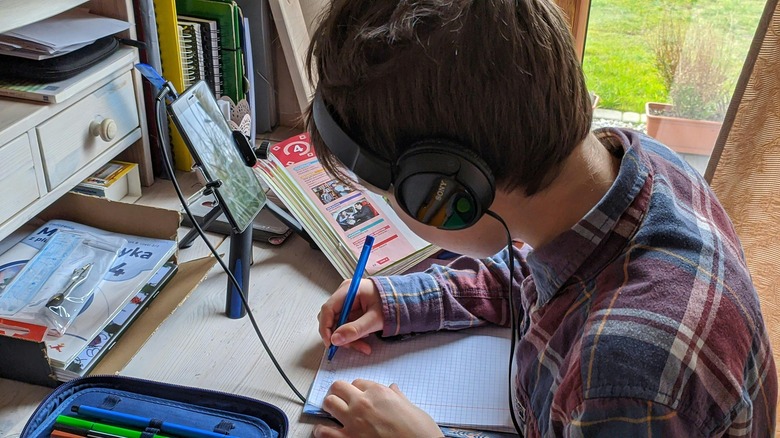

感染対策として多くの国で人々の外出は制限され、学校もその多くで休校措置が取られた。2020年4月の学校閉鎖のピーク時には、世界の生徒の約94%にあたる16億人が学校に行くことが出来なかったとされている。オンライン授業によって生徒の学習を継続することが概ねできた国もあったが、そのほとんどが高所得国であり、低所得国の多くはインターネット環境を整備することが出来ず、学習機会を完全に失ってしまった生徒が多かった。2020年12月時点で、自宅でインターネットに接続できる学齢期の子どもの割合は、高所得国では平均して87%となっているのに対して、低所得国(※3)では平均してわずか6%にとどまっていた。

このような生徒の学習機会の損失の影響は、実際に彼らの学業成績の変化に表れており、「学習貧困」状態にある子どもの割合に増加がみられた。「学習貧困」とは、子どもが10歳を過ぎても簡単な文章を読んで理解できない状態にあることを指す世界銀行と国連教育科学文化機関(UNESCO)が共同で構築した概念である。この「学習貧困」にある子どもの割合が、パンデミックの結果、低・中所得国では新型コロナウイルス流行以前の57%と比べおよそ3分の1増加し、2022年には70%に達した。

新型コロナウイルス感染対策のためマスクやフェイスシールドを着用する子どもたち:エルサルバドル(2021年)(写真:USAID, El Salvador / Flickr [CC BY-NC 2.0])

ラテンアメリカ・カリブ海諸国地域での影響が最も深刻であり、「学習貧困」の割合は約50%から約80%に増加した。感染拡大が激しく、この地域の人口は世界人口のわずか8%であるにも関わらず、全世界の新型コロナウイルスによる死者数の約30%にあたる人が亡くなった。そのため世界で最も休校期間が長くなり、世界の他の地域と比べて平均で4倍以上にあたる174日分の対面授業の機会が失われた。さらに、インターネット環境が不十分であったことから学習のフォローができなかったことも影響している。

次に多いのは南アジアであり、「学習貧困」の割合は約60%から約78%に増加すると推定されている。サハラ以南のアフリカでは、増加率こそ比較的低くなっているが、コロナ禍以前から教育環境が脆弱であったため、「学習貧困」の割合は2019年の約86%から3ポイント上昇し、2022年時点で約89%という非常に高い水準にある。また、南アフリカでは、ロックダウンの際に2,000以上の学校で略奪の被害が発生し、教育システムにさらに追い打ちがかけられている。

しかし、このような影響は、決して低・中所得国だけにとどまっているのではない。アメリカでは、全米教育統計センター(NCES)が数年おきに実施する全米学力調査(NAEP) において、2019年から2022年にかけて日本の小学4年生と中学2年生に相当する生徒の数学と読解力の成績が大幅に低下したことが報告されている。

パンデミックによりオンラインで学習を進める子ども(2020年)(写真:Adam Sondel/ Pexels [Legal Simplicity])

報道でみる新型コロナウイルスと教育

このような新型コロナウイルスの感染対策がもたらした教育への影響について、日本ではどのように報道されたのだろうか。朝日新聞の国際報道において、新型コロナウイルスと学校や教育などに関する記事は5年間(2019年11月1日~2024年10月31日、朝刊)で13件にとどまり、1件を除いて新型コロナウイルス流行のピークであった2020年の記事であった。2020年以降に掲載された1件は、さきに述べたアメリカでの学力調査の結果が低下したことについてのものである。2020年の12件の記事のうち半分にあたる6件はアジアについて、次いで3分の1にあたる4件はヨーロッパについてであり、アフリカについての記事も1件のみであったが掲載されていた。また、世界全体での新型コロナウイルスの影響について述べた記事も1件みられた。休校期間が世界で最も長かったにも関わらず、ラテンアメリカ・カリブ海諸国における新型コロナウイルスの影響について言及した記事はなかった。

また、それぞれの記事の内容はすべて各国の休校措置について述べたものであった。具体的には、対面授業の実施が困難になったため主にヨーロッパ諸国や中国、韓国でオンライン授業への移行を進められていることや、受験生を対象とした新型コロナウイルス関連の検査の励行がなされていることを伝える記事が多かった。また、アフリカについての唯一の記事では、ケニアで初等・中等教育の全学校において休校の長期化に伴い全員を留年させる措置が取られたことが伝えられた。しかし、アメリカに関する1件の記事以外に子どもたちの学力低下にまで言及したものは見られなかった。また、インターネット環境の整備が不十分であるためにオンライン授業を行うことができない国についての記事は掲載されていなかった。

武力紛争と教育

新型コロナウイルスのパンデミックのような突発的な問題のほかに、数多くの武力紛争がつねに教育に大きな影響を与え続けている。スーダン、パレスチナ、ブルキナファソ、イエメン、ウクライナなどで続いている武力紛争がその例となる。

国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)が発行した2023年難民教育報告書によると、学齢期の難民の数は2022年の約1,000万人から50%近く急増して約1,500万人となり、そのうちのおよそ半分である700万人以上の子どもたちが学校に通えていなかった。世界の平均初等教育総就学率は男子が103%、女子が101%である(※4)のに対し、難民の初等教育総就学率はそれぞれ63%と61%にとどまっている。外国に避難しそこで教育を受ける機会を得ても、カリキュラムや言語の違いが障害となる事例も多い。

教室へ向かう子どもたち:ブルギナファソ(2021年)(写真:European Union, Olympia de Maismont / Flickr [CC BY-NC-ND 2.0])

武力紛争が教育に大きく影響した例として、西アフリカのブルキナファソを挙げることができる。この国では1980年以降、政府の政策の下、初等教育の就学率(※5)が順調に改善されていたが、2010年代の後半に勃発した武力紛争により、大きく低下する事態が発生した。ブルキナファソは数十年にわたって治安が安定していたが、周辺地域の不安定化の影響を受け、武装勢力によるテロや一般市民への攻撃が多発するようになった。2023年にはブルキナファソが世界で最もテロの影響を受けた国であったとするランキングが発表された。そのため、2023年には国内の学校の4分の1 が閉鎖を余儀なくされ、100万人の生徒に影響が及んでいる。同年の小学校の就学率は74.4%に低下した。

紛争下にある地域で教育が果たす役割は、そうでない地域におけるそれ以上に大きいものである。教育を受けることで、子どもたちは文字の読み書きや計算などの生活に必要な基礎的かつ最低限の知識を得ることができるだけでなく、学校内で過ごすことで社会性などを身につけることができる。暴力に依らない問題解決の手段などを学ぶこともでき、若者が平和構築に貢献する機会が増加するかもしれない。また、学校は子どもたちを物理的に保護することができる場合があり、暴力や虐待の被害、武装勢力への加入を防ぐ役割を果たす。紛争のトラウマに対する心理的なケアを行うことができる部分もある。

報道でみる武力紛争と教育

ここまで見てきたように、世界各地で紛争が相次ぎ、十分な教育が行われないという現状が続いている。では、この現状はどのように報じられたのだろうか。5年間(2019年11月1日~2024年10月31日、朝刊)の朝日新聞で紛争と教育についての記事は9件とわずかであった。その内訳はウクライナ紛争についてのものが7件、スーダンについてのものが1件、世界全体での紛争の影響についてのものが1件である。ウクライナ紛争に関する記事については半数以上が現地の個人が行っている子どもたちへの支援の取り組みを紹介したものである。また、スーダンについての記事も同様に、現地の補習校でボランティア活動をしている国際NGOの日本人を紹介している。紛争によって現地の子どもたちがどのような状況におかれているのかということに焦点を当てたものはなかった。また、本記事で述べたブルギナファソについての記事はなく、いまだ激しい攻撃が続くガザの学校や教育についての記事も掲載されていなかった。報道される地域の偏りが激しく、世界の状況を反映したものとは言えないだろう。

武力紛争により学校に行けない子どもたち:ガザ(2024年)(写真:UN Women, Suleiman Hajji / Flickr [CC BY-NC-ND 2.0])

貧困と教育

ここまで、感染症や紛争などによって教育が妨げられていることを紹介してきた。しかし、子どもたちの教育を妨げる最大の要因となっているのは貧困である。世界全体で、最貧層の初等学齢期の子どもが学校に通えない可能性は最富裕層の同年齢の子供と比較しておよそ4倍高くなっている。

低所得国ではそもそも設置されている学校の数が少なく、教員の数も不足している傾向にあること、児童労働が行われていることなどが主な原因である。特に深刻な状況にあり、人口増加に直面するサハラ以南のアフリカでは、2030年までに初等・中等教育を十分に行うためには新たに1,500万人もの教員が必要であると推定されている。南アジアについても780万人の教員が不足している状態にある。このように、低所得国は教育に割り当てられる資源が足りていないことが大きな課題となっている。

貧困は世代間で連鎖を引き起こすことも多い。この貧困の連鎖は教育機会の有無とも深く関係している。貧しさが原因で子どもを学校に通わせるのが難しくなると、知識や技術を身につける機会が失われてしまい、貧困状態から抜け出しづらくなる。そうしてその子どももまた教育を受ける機会が減少することが多く、貧困は世代間で連鎖し固定されてしまう。教育は貧困の連鎖に終止符を打つ手段のひとつなのである。

また、低所得国は災害などの特に危機的な事態に見舞われた際、特に大きな影響を受けやすい状態にある。たとえば南アジアのパキスタンは、インフラをはじめとする経済基盤が脆弱であるうえ、所得格差や地域格差、ジェンダー格差も大きく、保健・教育等の社会指標も低い状況にある。このような厳しい状況に置かれたパキスタンで、2022年6月に歴史的な大洪水が発生した。3,300万人以上が被災し国土の3分の1が水没、学校についても約27,000校が損壊・破損し200万人以上の子どもの通学ができなくなった。最も被害の大きかった地区の多くはすでに国内で開発が遅れており、洪水が発生する前から子どもたちの3分の1が学校に通っていなかった。電気やインターネット接続などのインフラも寸断されている地域が多いため、遠隔での学習も困難になっている。災害などの未曽有の事態に直面した際に、貧困層がその影響を最も受けやすいことを示した実例の一つである。

洪水により破壊された学校の跡:パキスタン(2010年)(写真:DFID, Magnus Wolfe-Murray / Flickr [CC BY 2.0])

報道でみる貧困と教育

ここまで述べてきたように、貧困問題の解決と教育には密接な関係があるにも関わらず、依然として状況の改善は見られず、貧困によって教育が大きく妨げられている。しかし、朝日新聞において貧困により教育にアクセスできない子どもがいることを主題とした記事は5年間(2019年11月1日~2024年10月31日、朝刊)で1件のみであった。詳しい現状や解決に向けた公的な取り組みに関しては述べられておらず、そのような子どもたちに教育機会を提供するため個人によって無償で運営されているインドの塾を紹介する内容となっている。ここまで本記事では新型コロナウイルスや紛争と関連する教育問題を扱い、それらに関する報道が少ないことに言及してきたが、貧困と教育の問題については影響の範囲が広いにも関わらずさらに関心度が低いのが現状である。

ジェンダーと教育

教育に関する問題を助長するさらなる問題として、ジェンダー格差も挙げられる。例えば、子どもによる家事労働は教育に影響を与えることがあるが、世界で家事労働に従事する子どもの90%は12歳から17歳の女子であるとされている。また、貧困問題とも関連があり、子どもを学校に行かせる費用を工面できなかった際には、男子を優先的に学校に通わせる家庭も少なくない。また、紛争地域では男子に比べて女子が学校に通えていない可能性が2.5倍高いとされている。

さらに、全世界で年間1,200万人の女子が18歳未満での結婚を強いられている。児童婚の程度は国によって異なるが、児童婚を経験した女性及び女の子の42%が南アジアに集中している。また、アフリカでは急激な人口増加によって児童婚を経験する女の子の数は2050年までに1億8,000人に達するとの試算もある。結婚に伴い学校を辞めさせられるケースも少なくなく、彼女たちは教育を受ける機会を十分に得られないまま大人になっているのである。

家族のために食事を作る女の子:インド(写真:India Water Portal / Flickr [CC BY-NC-SA 2.0])

これらのジェンダー関連の問題は家庭やコミュニティのレベルで発生することが多いが、国の政策によって女子の教育に制限がかけられる場合もある。例えばアフガニスタンでは、タリバンが2021年に政権を握ってから、女子生徒が中等教育を受けることは禁止され、今もその措置は継続されたままである。

ジェンダーと教育の関係とその報道

では、このようなジェンダーと教育の問題はどのように報じられたのか。5年間(2019年11月1日~2024年10月31日、朝刊)の朝日新聞でジェンダーと教育に関連する記事は全104件のうち5件であった。アフガニスタンでのタリバンによる女子教育の制限に関するものが3件、フランスで政府が公立学校の女子生徒に対しイスラムの伝統衣装である「アバヤ」の着用を禁止したことを伝えるものが1件、アルゼンチンで言語の男性形・女性形の廃止を訴える団体を紹介するものが1件であった。家事労働や児童婚、南アジアやアフリカにおける教育のジェンダー格差に関しては一度も報道されなかったという結果になった。

朝日新聞における教育関連の国際報道の全体像

ここまで、さまざまな要因によって世界各地で危機的状況に置かれている教育現場と、それらについての朝日新聞における国際報道の現状および傾向を取り上げてきた。この章では、朝日新聞の教育についての国際報道の全体像を分析していく。当紙においてまず言えるのは、教育に関する記事そのものが少ないということである。2019年11月1日から2024年10月31日の5年間の朝刊のうち、その総数は104件にとどまった。単純計算で1年間に約20件、1ヶ月あたり3件にも満たないということである。

取り上げられる国・地域の偏りも激しい。全104件の記事のうち、中国に関するものが24件、アメリカに関するものが16件、韓国に関するものが8件となっており、この3カ国が全体のおよそ半分を占めている。特に教育が危機的な状況にあるアフリカ大陸についての記事は5年間で5件しかみられなかった。この5件についても、慢性的な課題を取り上げたものではなく、ナイジェリアの学校で起こった生徒の拉致事件についてのものが3件、新型コロナウイルスによる休校措置についてのものが1件と、スーダンの学校で活動する日本人を紹介するものが1件であった。

このような内訳のとおり、地理的に日本から遠い国や低所得国についての報道は少なく、地理的あるいは政治的に日本と近い関係にある国や、高所得国に関する記事が多いのが現状である。中国に関する記事が特に多かった要因としては、2019年に香港の大学で政府に抗議するデモが多発し、それに関連する記事が増加したこと、ならびに新型コロナウイルスが最初に検出された国であったため、それに関連する記事が多く掲載されたことが挙げられる。

記事の内容についても偏りが見られる。全104件の記事のうち、学校での銃乱射や襲撃などの「事件」に関するものが最も多く、21件であった。中国、アメリカ、チェコ、セルビア、ナイジェリアなどさまざまな国の事件が扱われた。次いでアメリカの大学で行われた、イスラエルのガザへの攻撃に反対するデモや、香港での政府に対する学生の抵抗などを取り上げた「抗議」活動に関するものが13件であった。さらに、教科書の内容などの「規制」に関するものと、「新型コロナウイルス」に関するものがそれぞれ11件となっており、これら4つについての記事が全体の半分以上を占めている。「規制」に関する記事のほとんどが中国・ロシアのものであった。

一方で、長期的かつ深刻な問題である、「教育の質」についての記事は7件にとどまる。報道において一般的な傾向として、事件や抗議など、動きがあり治安にも直接関連するような事柄が報じられやすくなっている。そのため、教育の質の低下や、教育を受けられない子どもがいることなど、根深くありながらも目立った動きが少ない問題については取り上げられる機会が少ないと言える。さきに述べたように、「貧困」に関する記事は1件のみであり、全体の1%にも満たない。また、世界全体での慢性的な教員不足に関する記事もなかった。

4年前の記事での毎日新聞の国際報道の分析においても、中国に関する記事が最も多く、次いでアメリカ、韓国という順番であり、この3カ国が半分以上を占めていた。また、内容についても「事件」に関するものが最も多く次いで「抗議」に関するものが多かった一方で、教育における慢性的な問題を取り上げる記事は非常に少なかった。新聞社は異なるが、国別および内容別の報道の傾向に特に大きな変化はみられなかったということである。

まとめ

世界のさまざまな場所で教育は危機にさらされ、その質の低下が相次いでいるにもかかわらず、日本における国際報道で取り上げられる回数が圧倒的に少なく、大々的に注目される機会もほとんどないという現状が依然として続いている。国連は、SDGsの目標4において、「すべての人々に包括的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する」ことを掲げている。SDGsの達成期限は2030年とされているが、本記事で述べてきたように、世界各地で教育格差は広がり続け、教育機会を奪われている子どもたちは後を絶たない。SDGsの残り期間がおよそ5年となったいま、目標4の達成ができるどころか、達成への道筋すら見えているとは言い難い。

近年、日本国内ではSDGsへの関心は高まっている。しかし、SDGsのそれぞれの目標への関心度には目標ごとに大きな偏りがある。気候変動対策については報道される機会が多い一方で、教育に関するSDGsの現状や取り組みはほとんど注目されていない。また、SDGsに関する報道といっても、日本政府や企業の取り組みに焦点が当てられることが多く、実際の問題にフォーカスされることは少ない。日本国内の政治・経済分野のエリートたちが世界の教育問題にあまり関心を示していないことも関係しているのだろうか。

SDGsは、「誰一人取り残さない」ことを理念に掲げた目標である。報道量が少なかったり、その内容に偏りがあったりすれば、世界の教育の現状と課題を認識することが難しくなる。それらを認識できていなければ、「誰一人取り残さない」ための対策は見えてこず、実現に至ることもできないだろう。教育に関する話題を報道する意義が今一度見直され、世界の状況を反映した国際報道がなされることが求められる。

※1 毎日新聞のオンラインデータベース「毎日新聞 マイ索」において、2015年1月1日から2019年12月31日までに東京で発行された朝刊の国際面のみを集計。見出しまたは本文に「教育」、「学生」、「学校」、「高校」を含む記事のうち、本文表示ができないもの、記事の見出しおよび内容から教育と無関係であると読み取れたものを除いて集計した。

※2 朝日新聞のオンラインデータベース「朝日新聞クロスサーチ」において、2019年11月1日から2024年10月31日までに東京で発行された朝刊の国際面のみを集計。見出しまたは本文に「教育」、「学生」、「学校」、「高校」を含む記事のうち、本文表示ができないもの、記事の見出し及び内容から教育と無関係であると読み取れたものを除いて集計した。

※3 世界銀行による分類で低所得国としてカウントされている国々を指す。

※4 就学率が100%を超えているのは、留年している学生や就学できなかった年数の遅れを取り戻す学生など、本来の年齢より上の学習者がいるためである。

※5 1980年代には国を挙げて識字率と就学率の向上に力を注いでいた。3歳から16歳の公立学校の費用の無償化も行われ、2000年には44%だった小学校の就学率は2019年には89.5%に上昇していた。

ライター:Tsugumi SUZUKI

グラフィック:Virgil Hawkins

教育の問題について、紛争や貧困、ジェンダーなど様々な要因があるにも関わらずそれが報道されていないという問題を知ることができました。不十分、不公平な教育は格差を再生産するという構造的な問題があるため、貧困の連鎖を断つためにも問題そのものにフォーカスが当てられるべきだと思いました。

教育についての報道がなぜ少ないのか、包括的に理解することができ、非常に興味深かったです。特に、コロナ禍の前後で、低所得国における教育現場の現状がそれほど改善されていないのが驚きでした。それに加えて、報道も少なく、なかなか目を向けることができていないんだなと実感しました。

教育というと比較的身近な話題だから、報道されやすいのかと思っていたが、教育の質のような、教育の根幹に関するものよりも、銃撃事件など、学校と関連する事件や抗議活動が注目されていることが意外だった。私は特にジェンダーに興味があり、児童婚や家庭内労働によって女子が教育を受けられなことが衝撃的だった。

また、低所得国で教育を十分に受けられない子どもたちがいるという事実そのものに意外性がないからこそ、認知度が高まらないと思う。また、ジェンダー、自然災害、紛争、コロナ、貧困などが取り上げられたが、児童労働なども教育の機会を奪う原因であり、私達が気づかないところで誰かの教育の機会を奪っている意識を持たせることが大事だと思う。

コロナ後の教育の現状、その報道に関して、入念に調べられていて非常に勉強になりました。教育という取り上げられにくい、関心を集めにくいテーマをわかりやすくまとめられていて、少しでも多くの人に教育に関心を持ってもらうきっかけになったのではないかなと思います!同時に、これだけ深刻な問題である教育にどうすれば人々が関心を持つのか考えさせられるきっかけになりました。