ミャンマーでは、2021年のクーデターにより政権を握った軍部と、複数の反政府勢力との武力紛争が続いている。2024年2月には一定年齢の男女を対象とした国家徴兵法が施行され、4月から対象者の一部に兵役が課され始めた。徴兵制の施行が発表された月には、徴兵逃れのため国外脱出を試みる国民がパスポートを発行する機関に殺到し、人混みによって女性2人が亡くなる事故も起きた。招集令状を受け取った若者の中には、反政府勢力に加わる選択をする者もいるという。

本記事では、世界の徴兵制の仕組みや問題点を様々な観点からみていく。

シンガポールで徴兵された人たち(写真:Daylon Soh / Flickr [CC BY-NC-ND 2.0])

徴兵制の概要

軍隊はコスタリカ やパナマなどを除いて世界各国に存在する。しかし、その人員確保の方法は国によって様々であり、大きく志願制入隊と義務入隊に分かれる。志願制入隊とは、志願者が職業として自ら志願して入隊する制度であり、義務入隊とは、一定年齢の人々が一定期間強制的に入隊させられる制度である。義務入隊はさらに3つに分類することができ、そのうちの1つが徴兵制である。徴兵制は、一定年齢の人々が兵役資格を持つ者として登録される制度であり、平時には招集されないケースもある。2つめは選択的義務服務である。徴兵が無作為に行われるのに対し、選択的義務服務は、医療従事者や整備士、パイロットなどを、その分野の人員補充のため招集する制度である。3つめは法律上義務兵役である。強制的な兵役は法律上存在するものの、実際に招集されることはほとんどないという制度である。入隊志願者が十分数存在するために、強制参加者を招集する必要がないというケースも存在する。実際には、多くの国はこれらの制度を組み合わせて運用している。

国民の組織的な兵役義務の歴史は古代エジプトまで遡る。しかし古代の徴兵制と近代的な徴兵制との間には違いがみられ、古代の徴兵制の多くは国民皆兵制ではなく、選抜制であった。近代的な徴兵制を始めたのはフランス革命以後のフランスであり、その後プロイセンが国民皆兵制の徴兵を始め、そのシステムがヨーロッパを中心として広く採択されていった。

現代の徴兵制

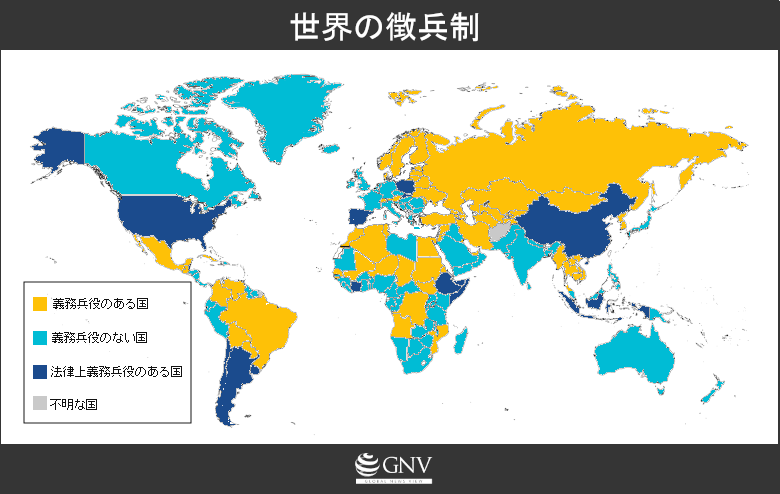

2024年9月現在、義務兵役を採用している国は68か国、法律上義務兵役を採用している国は17か国、兵役を導入していない国は93か国ある(※1)。その他、法律上認められているものの、実施レベルが不明な国・地域や、そもそも軍隊が存在しない国もある。その様々な制度を、義務、年齢、性別、徴兵免除の仕組みに分けて比較していく。

前述したように、兵役は国によっては義務の場合も志願制の場合もある。義務制の中には抽選制を採用している国もあり、例としてタイなどが挙げられる。タイでは、毎年4月に21歳の男性に徴兵検査が義務付けられており、合格した者はくじ引きに参加する。赤いカードを引いた場合は最長2年間の兵役を課され、黒いカードを引いた場合は兵役が免除される。

またラトビアは、2022年に始まったロシアによるウクライナ侵攻を受けて、兵士の不足などの理由により2023年から徴兵制を復活させた。制度はまだ未確定の部分も多いが、2024年1月の徴兵では、抽選制 が用いられた。抽選はコンピュータプログラムを用いて無作為に行われ、その様子が生中継されたという。

兵役の対象となる人々の年齢も国によって異なる。年齢下限を18歳とする国が多いが、エリトリアでは16歳以上が徴兵の対象となっており、学生たちが強制的に兵役に従事させられている。年齢上限は国によって様々であり、ウクライナは2022年に始まったロシアによる侵攻を受けて、18歳から60歳までの男性に軍への登録を義務付けており、出国を禁止している。一方ロシアでは、これまで18歳から27歳の男性に1年間の義務兵役が課されていたが、2024年から徴兵年齢の上限が30歳に引き上げられた。ロシア政府は徴兵通知を受け取った人が国外に行くことを禁止している。

近年は女性を徴兵対象とする国も存在する。男女ともに義務兵役の対象とする国には、ノルウェー、スウェーデン、デンマークなどの北欧諸国と、エリトリア、イスラエル、モザンビーク、北朝鮮、ミャンマーなどが挙げられる。世界で最初に女性の徴兵を始めたのは北朝鮮であるが、男女ともに同条件の兵役が課されるわけではなく、男性は11年、女性は6から7年の兵役が義務化されている。男女に同条件の兵役を課す国は、ノルウェーとスウェーデンのみである。現在は男性のみの義務だが、女性の義務兵役の導入を検討している国もある。例として韓国では、人口減少や男性の不満を理由に女性の兵役義務導入を求める世論が広がっているという。

また、徴兵免除の仕組みも国によって異なる。徴兵免除は、ある一定の基準を満たした者が徴兵を免除される制度であり、基準は健康状態や進学など様々である。例としてイスラエルでは、男女ともに兵役義務があるが、女性は信仰、妊娠や結婚によって徴兵免除となる。また超正統派ユダヤ教徒(※2)は徴兵を免除されていたが、2023年からのガザでの武力行使の長期化とレバノンのヒズボラとの武力紛争が激化する可能性を受けて、最高裁判所は2024年6月に徴兵免除を撤廃する判決を下した。

またエジプトでは、国外に住んでいるエジプト人は、7,000米ドルの支払いで徴兵を免除できる。エジプトでは18歳から30歳の男性に義務兵役が課されており、兵役後9年間は予備役となる。徴兵年齢の男性は兵役を完了するか免除されなければパスポートの取得が禁止されており出国できないため、徴兵年齢の国外在住者は出国制限を恐れて帰国を避けるケースがあった。この制度は、国外に住むエジプト人からの要請と政府の外貨備蓄のために2023年に導入された。

イスラエルの新兵たち(写真:charcoal soul / Flickr [CC BY-ND 2.0])

さらに、国民に兵役義務はあるものの、兵役の代わりに他の非軍事的な国家への奉仕を選択できる国もある。例としてスイスでは国民に3つの選択肢があり、短期兵役を長期間繰り返すこと、長期兵役に1回参加すること、そして兵役より長期間、医療や福祉、環境保護などの分野の社会奉仕に携わることの中から国民が選択することができる。

徴兵制は正当化できるか

ここまで、各国でとられる多様な兵役制度をみてきた。しかし、国民を強制的に従軍させる制度を正当化することは可能なのだろうか。そもそも、徴兵制は軍事的便宜のため発明されたのであり、それ以外の観点から正当化することは難しいという意見もある。ここでは、その正当性について、人権と社会契約という2つの観点からみていく。

徴兵制と人権の関係について、徴兵制は人権侵害であり、人道に対する罪であるという主張が存在する。生きる権利は最も重要な人権の一つであり、人の命を奪うことを拒否する権利もまた基本的人権であると言える。そのため、国家が国民に対し、強制的に人を殺すことを義務化する徴兵制はそれらの人権を侵害していると言えるだろう。さらに徴兵制は、国際刑事裁判所ローマ規定によって定められている人道に対する罪の特徴に当てはまる可能性がある。例として、徴兵制によって徴兵者の「強制的な移送」や「身体的自由の厳しい剥奪」が行われることがあり、それらは人道に対する罪とされている。また男性のみを徴兵することは、男性という性別グループに対する迫害として「特定可能な集団に対する迫害」に分類される可能性があるという。

また、社会契約論は多くの場合、この議論において中心となる主張である。社会契約論とは17世紀のヨーロッパの哲学者、政治哲学者のジャン=ジャック・ルソー氏が提唱した、人民と国家の合意である社会契約によって社会が成立し、個々の意志は合意によって生まれた一般意志に従わなければならないという考えである。この文脈において、兵役は人民が社会に所属するための義務の一部であると主張される。しかし、本来国家は国民の生命を守るため存在し、社会契約はその前提の下結ばれているとみなされているが、徴兵制は国民の生命を脅かす制度である。また、義務としての徴兵を国民に要請する場合、国家はその正当性を担保するため、腐敗のない政治の下に正当な戦争を行わなければならないと言える。しかしあらゆる戦争の評価は主観的であり、正当な戦争は存在しないという主張もある。

オーストラリア(1916年)で徴兵制の是非を問う住民投票に対して反対を呼びかけるポスター(写真:Chifley Research Centre / Flickr [CC BY 2.0])

徴兵制がもたらす社会への影響

徴兵制は社会に様々な影響を及ぼす。ここからは、軍事、経済といった観点から社会への影響についてみていく。

前述したとおり、その正当性が疑われる徴兵制だが、軍事的な効果はどの程度あるのだろうか。徴兵制に賛成する主張には、徴兵制が効果的な防衛策であることや、国民の愛国心を育む制度であることなどが存在する。

第一に考えられる徴兵制の安全保障上の効果は、志願制入隊よりも兵士の数を維持しやすいという点だろう。一方、人数確保以外の軍事的な効果については、現代の戦争においてはそれほど高くないという見解もある。理由として、兵士には訓練や経験値が求められることや、兵士の士気などが挙げられる。例としてアメリカでは、志願制になってからの軍隊の方が、徴兵制を採用していた頃の軍隊より質が高いという指摘がある。志願制になってからの米軍は、隊員の士気の高さや経験値の多さから、兵士としての基本的な能力だけでなく、コンピュータースキルや工学など、多くの分野で高水準レベルを誇っているという。

さらに現代の戦争はハイテク化が進み、ミサイルやドローン、サイバー攻撃などが用いられる。それらに対応できる兵士の育成には長い時間がかかるが、現代の徴兵制は数か月から2年程度の兵役期間が設定されていることが多く、必要な人材を育てることが難しいのである。例として台湾では常勤の兵士による志願兵部隊が存在するが、18歳から36歳の男性も義務兵役を終える必要がある。しかし、実践的訓練の少なさや新型兵器に未対応の訓練内容から、兵役に意味があるのか疑念を抱く参加者もいた。政府はこれらの問題に対応するため、2024年から兵役期間を延長し、対戦車ミサイルなどを用いる新たな訓練を開始した。

また徴兵制が国民の愛国心や国家への国民としての義務を育むという主張に対しては、逆の可能性を示唆する研究も存在する。ヨーロッパ数か国を対象にした研究によれば、兵役により軍への帰属意識が生まれ、むしろ法制度や議会、政治家などへの信頼が低下する可能性が指摘されている。徴兵制を免除された世代の方が、徴兵された世代よりもそれらの国政への信頼が高いという。このように、徴兵制が必ずしも国家への帰属意識や愛国心を育むとは言い難い。

フィンランドの徴兵された兵士(写真:NATO North Atlantic Treaty Organization / Flickr [CC BY-NC-ND 2.0])

続いて、徴兵制が経済に与える影響をみていく。まず、若者を強制的に兵役に就かせることによる、長期的な収入減少や教育の中断が指摘されている。義務兵役を採用している国では、前述したように18歳を年齢下限としていることが多く、本来人的資本への投資が行われるはずの青年期に軍隊に所属することが、収入や教育に影響を与える可能性があるためである。例としてオランダでは、兵役参加によって生涯の年収や学位取得率が低下するという研究結果がある。さらに同研究で、兵役制度によって社会全体の平均賃金は1.5%減少すると推定されている。一方で、軍隊経験によりリーダーシップや規律、チームワークなどのスキルが身につくため、就職活動の際にその経験が役立つという主張も存在する。

徴兵制の実施において発生する諸問題

ここまで、徴兵制の存在が必ずしも軍事的、経済的、社会的に有利にはたらくとは限らないことをみてきたが、徴兵制の実施によって発生する問題も多く存在している。

まず、徴兵段階で発生する問題として、不平等な徴兵がある。徴兵は、対象者の中から必ずしも無作為に行われるとは限らない。例として1960年から70年代のベトナム戦争では、米軍に入隊した兵士の3分の2が志願兵、3分の1が徴兵された兵士で構成されていたが、戦争初期に徴兵された人々は貧困層や少数民族などに偏っていた。その理由の一つが徴兵猶予制度であり、猶予は大学進学や健康問題などを理由に適用されたため、経済的に恵まれた人や審査員とのコネを持てる可能性の高い白人男性に有利だったのである。批判を受け、1969年に無作為性を高めるため徴兵法が改正された。

また、強制的な徴兵も大きな問題の一つである。例としてミャンマーでは2024年2月に徴兵法が施行され、対象者の間で恐怖が広がっている。中には、正式な手続きに則った軍隊加入ではなく、警察による逮捕や誘拐などを通して、強制的に軍隊に加入させられることを恐れている人もいる。他にもウクライナで似た問題が起こっている。2022年に始まったロシアによる侵攻をうけて、徴兵担当官が常に公共交通機関や街中で徴兵逃れをしている徴兵対象者がいないか探している。該当者は入隊センターに連行されるため、多くの該当者がそのような状況に陥ることを恐れており、外出もままならないという。

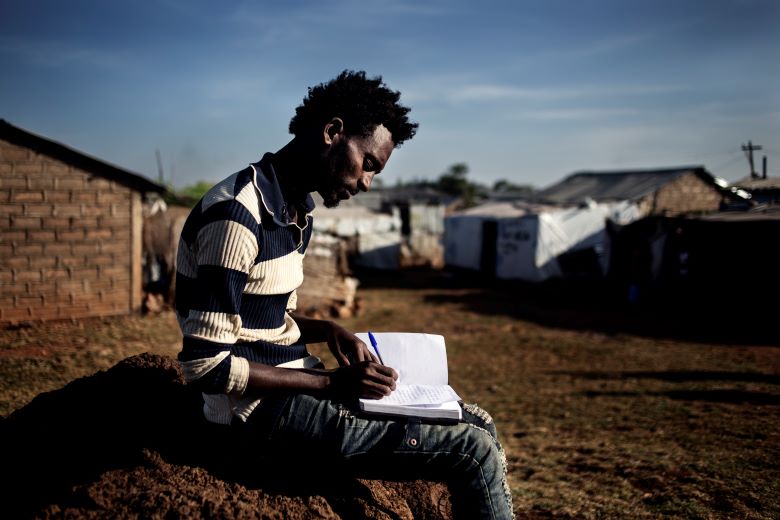

徴兵されて2年後に亡命した、エチオピア難民キャンプにいるエリトリアの男性(写真:ODI Global / Flickr [CC BY-NC 2.0])

兵役中に起こる問題の一つとしては、暴力が存在する。例として、タイでは軍隊内における上官から新兵への暴力や、同性愛者に対する性的虐待が確認されている。その他、男女問わず16歳以上を対象とする徴兵制が存在するエリトリアでは、兵役中の体罰や強制労働が容認されているという。

また、兵役中から兵役終了後まで起こる問題として健康への悪影響がある。例として、18歳から28歳の男性に約2年間の兵役が課されている韓国の軍隊生活は、その規則正しさと運動量による健康的なイメージに反して、飲酒や喫煙の影響で健康被害をもたらすとの指摘が存在する。軍隊における飲酒や喫煙の常態化や、危険な状態に晒されるストレスなどが原因となり兵役中にアルコールやたばこの消費が増え、兵役終了後もそれらの影響が続くという。またタイでは、アルコールやたばこだけでなく、薬物が蔓延している軍隊も問題になっている。

その他、兵役制度は犯罪率にも影響を及ぼす場合がある。兵役によって、青年期に武器使用や暴力に対する精神的障壁を失うことが原因として考えられている。例として、アルゼンチンでは1995年まで21歳以上の男性に抽選で兵役が割り当てられていたが、研究により実際に兵役に従事した徴兵対象者は犯罪率が増加したことがわかっている。

招集を拒否する人々

招集されても、兵役従事を拒否する人々がいる。兵役拒否のうち、良心や宗教、政治などの思想や信条による拒否を良心的兵役拒否と呼ぶ。良心的兵役拒否者への対応は様々であり、宗教などの例外はあるものの、歴史的には法律違反として扱われることが多かった。近現代では、良心的兵役拒否者に対して多様な対応策がとられている。例としてノルウェーやスウェーデンでは兵役は義務であるが、良心的兵役拒否者には非戦闘員としてや民間人としての社会奉仕が認められている。一方良心的兵役拒否の権利を認めていない国もある。例としてタイでは、経済力があれば徴兵回避を賄賂など他の方法で行えるため、良心的兵役拒否という概念が浸透していなかったとされている。しかし2024年4月に初めて良心的兵役拒否者が現れ、兵役義務を人権侵害として兵役を拒否した。彼は逮捕されなかったものの、市民的不服従の罪で最大懲役3年の罪に問われる可能性があるという。

国際機関は良心的兵役拒否にどのような見解を示しているだろうか。国際人権規約委員会及び国際連合人権理事会は、世界人権宣言等に基づき、良心的兵役拒否を思想、良心および宗教の自由の権利の正当な行使と認識している。また国連人権高等弁務官事務所(ONHCR)では、すべての人々の権利の享受を促進し保護するための勧告を行う任務の下で、良心的兵役拒否の申請手続きの基準などを示している。

アメリカでの徴兵カードを燃やすデモ(写真:Washington Area Spark / Flickr [CC BY-NC 2.0])

また、徴兵拒否には様々な方法が存在する。例として、1960年代から70年代のベトナム戦争時のアメリカでは反戦の観点から数千人がベトナムでの兵役を拒否したが、良心的兵役拒否として申請する場合は政府への非軍事的な従事が求められたため、他の方法での拒否も多く行われた。例えば、大学に留まったり、牧師になったりするなどの猶予制度を利用する方法や、仮病や徴兵カード偽造などの詐欺的手法が使われた。その他、学生による徴兵カードを燃やすデモや武装集団による兵役拒否のための武装抵抗運動など過激な抵抗も起こった。当局は兵役拒否を防ぐために、抵抗運動に軍隊を派遣し鎮圧したり、兵役拒否者を令状無しで捜索、逮捕したりした。

その他、ミャンマーでは前述したように2024年2月から徴兵法が施行されており、徴兵から逃れようとする人々も多く見られている。徴兵逃れには3から5年の懲役と罰金が課されるが、適切な訓練なしに最前線に送られ、自国民と戦わなければならない等の恐れから、多くの人々が国外逃亡を望んでいるという。

一方エリトリアでは、前述したように兵役で強制労働や体罰が容認されており、さらに兵役期間が無制限になるケースが存在するなどの問題があるが、兵役を拒否することは許されず、兵役拒否者は当局に連行され軍隊に送られる。当局は拒否者の親族に拘留や家畜の没収などの処罰を課すこともある。このような状況から逃れるため、多くの人々が難民となって国外を目指している。

世界の動向

1970年代から2010年にかけて、世界で徴兵制は減少傾向にあった。近年も廃止する国がみられ、例としてヨルダンでは、1991年に徴兵制を廃止し、2020年からは一定年齢の失業者に対し建設、観光、軍事訓練などを含むプログラムへの参加が義務付けられるようになった。またエクアドルでは、2008年に徴兵制が一時停止され、男女ともに志願制となった。その他、タイでは徴兵制反対の世論が高まっている。反対運動により国民の注目が集まったことで徴兵制廃止は選挙の争点の一つとなり、軍は志願制への変更の検討を余儀なくされた。まだ徴兵制の変化はみられていないが、今後の動きが注目される。

一方、一部の国では徴兵制復活を検討している。例として2022年に始まったロシアによるウクライナ侵攻を受けて、ヨーロッパでは複数の国で徴兵制復活の動きがみられている。またモロッコは一度徴兵制を廃止したが、2019年に再導入した。さらにミャンマーでは前述したように2024年に徴兵法が施行された。

今後世界でどのような制度が採用されていくのか、その動向が注目される。

※1 本記事における各国の兵役制度の分類は、World Population Review を基に、いくつか変更を加えたものである。

※2 ユダヤ教超正統派は、ユダヤ教の宗派の一つで、イスラエルの人口の約13%を占める。超正統派政党は、徴兵免除及び資金援助と引き換えに、ベンヤミン・ネタニヤフ政権を長年支持してきた。

ライター:MIKI Yuna

グラフィック:MIKI Yuna

徴兵制の現況や種類、社会や人々へ与える影響まですっきりとまとまっていて良かったです。徴兵制が侵害する人権について、どういった種類があるか深く考えたことがなかったので勉強になりました。

入隊の方式が徴兵制以外にもたくさんあることに対して、まずは驚きました。加えて、義務兵役を課している国が想像以上よりも多い一方、兵役に関する批判や、人権侵害だという主張は私自身が思ったよりもなされていないんだなという印象を持ちました。

世界に置いて戦争の勢いが増す中、徴兵制は全ての国民にとって意識すべき問題だと感じた。国から強制的に徴兵制度に参加させられることについて、戦争が間近に迫る国にとってはまさに命を脅かす行為であり、大いなる人権の侵害であると思う。各国の徴兵制の比較と共に、徴兵制の正当性についてもデータをもとに知れたのは良かった。

徴兵制の種類が一つではないことに驚きました。以前、韓国の某男性アイドルグループのメンバーが徴兵されたというニュースを見た際、韓国は大変だなあと思っていましたが、意外にも徴兵制を採用している国が多くあり、驚きました。

小学校の文章の参考にしたいところが簡単にたくさんまとまっていていいなと思った