報道や学術的な研究においても、武力紛争という現象は「国際戦争」(国家間武力紛争)と「内戦」(国内武力紛争)という2つのカテゴリーに分けられる傾向がある。しかし、このような分類は現実をどの程度反映しているのだろうか。

編集方針として、GNVは武力紛争を指す際に「内戦」という言葉を使わない。過去の記事とポッドキャストで、その理由を簡単に説明している。GNVは、現代の紛争の国境を越えた性質や、国家を無視して行動するさまざまな当事者の関与を考えると、この用語は誤解を招くと考えている。しかし、この問題についてはより深い議論が必要である。本記事では、世界の武力紛争を分類することの難しさについて掘り下げる。

ISの拠点を空爆する米軍、シリア(2014年)(写真:quetions123 / Shutterstock.com)

目次

武力紛争の分類

武力紛争を「国際戦争」あるいは「内戦」とラベリングすることは単なる言葉遊びではない。なぜならこのラベリングは武力紛争をどのように捉え、理解するか、また長期的には紛争を終結させるためにどのような措置が考えられるかというような思考過程に影響を及ぼす可能性があるからである。ではこの2つのラベルにはどのような違いがあるのだろうか。

まず「国際戦争」は「内戦」よりも重要であるという主張があるようだ。その理由は必ずしも明らかではないが、「国際戦争」は政府が公式に宣言する組織的な大きな出来事であるのに対し、「内戦」は非公式または無秩序で比較的小規模な紛争であるというイメージが一部では定着しているのかもしれない。また、このラベリングは他の用語にも反映されることがある。国家間武力紛争は「戦争」(war)と呼ばれることがあり、国内武力紛争は単に「紛争」(conflict)というカテゴリーに分類されることもある。

国家間の武力紛争が、国家内で起こる武力紛争よりも多くの死と破壊を引き起こすより深刻な出来事であるというイメージには問題がある。2つの世界大戦や1950年代の朝鮮戦争では確かにそうであったが、今日、同じ主張をするのは難しい。ここ数十年の「内戦」として分類されるいくつかの武力紛争では、数百万人単位で数えられる死者が出ている。さらに、第二次世界大戦後、武力紛争の数でみると国内武力紛争は国家間武力紛争よりもはるかに多くなっている。また、国家間武力紛争の当事者は、もはや他国に対して公式な宣戦布告を行うことはない。

興味深いことに、武力紛争を研究している組織のなかには、「戦争」と「武力紛争」を国家間のものと国内のものではなく、武力紛争の規模によって区別しているところもある。例えば、アメリカの大学を拠点とする「戦争の相関因子 」(Correlates of War: COW) プロジェクトは、「国家間紛争」と「国内紛争」を区別しているが、特定の年に1,000人以上の死者を出した紛争であれば、どちらにも「戦争」という用語を使用してきた。ドイツのハイデルベルク大学の紛争研究プロジェクトも同様に、使用された武力のレベルと引き起こされた損害に基づいて戦争かどうかを判断している。

マリの武力紛争に介入しているフランス軍(2013年)(写真:ymphotos / Shutterstock.com)

国際人道法は、ジュネーブ諸条約という形で、「戦争」と「武力紛争」ではなく、国際的な武力紛争と非国際的な武力紛争を区別している。しかし、国際法として、この分類は学者による観察ではなく、あくまでも各国政府が合意した観点を表していることも指摘しておかなければならない。

武力紛争に関する研究の多くが、国家間武力紛争と国内武力紛争に関する研究に分かれていることは事実である。この研究領域の分割は、2 つのタイプの武力紛争には根本的に異なる何かがある可能性を示唆している。研究者の中には、武力紛争の種類によって紛争の結果における違いがあるためこの区別が重要であると指摘する者もいる。例えば、国家間武力紛争に比べ、国内武力紛争は死傷者が多く、長期化する可能性が高く、そして再発しやすいという主張がある。

しかし、このような結論に疑問を呈する研究者は、他の要因も考慮する必要があり、分析の仕方次第でその結論が変わると指摘している。例えば、国家間武力紛争と国内武力紛争のどちらに分類されるかにかかわらず、紛争当事者が多いほど紛争は長期化する傾向があるという。また、国力の不均衡や国家の発展の度合いなどの他の特徴を考慮して武力紛争の中でも国家間武力紛争をさらに分類化した場合、国家間武力紛争と国内武力紛争との違いも消えてしまうという主張もなされている。

2択のみ?

これまでの議論では、紛争を「国際戦争」(国家間武力紛争)と「内戦」(国内武力紛争)というカテゴリーに分けることに対していくつかの問題があることを指摘してきた。しかし、この単純な2択がどれほど現実を反映しているかについても疑問を呈さなければならない。武力紛争を報道する際、メディアはそれぞれの武力紛争にいずれかのレッテルを貼る傾向がみられるが、大半の紛争はどちらのカテゴリーにも明確に当てはまらない。これは特に「内戦」というレッテルに関して見られる。

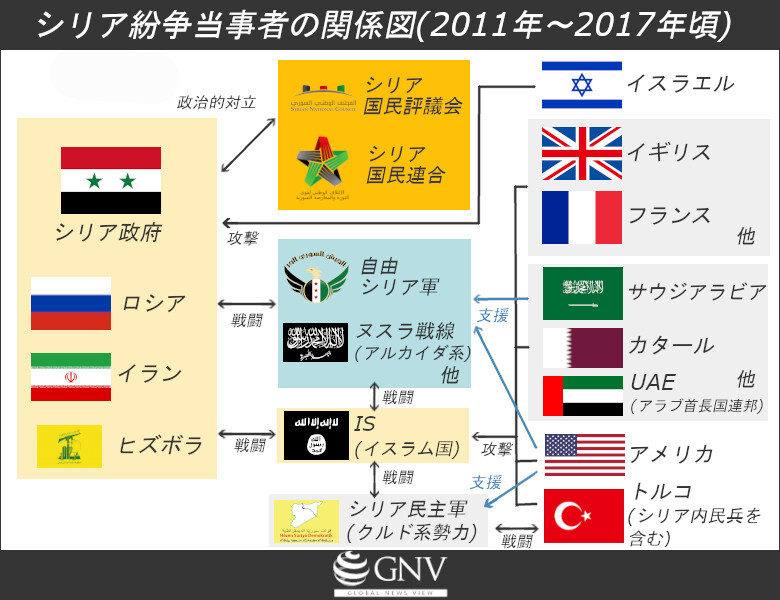

例えばシリアにおける武力紛争は、2011年に始まって以来、大半のメディアが「内戦」と呼んできた。この武力紛争は確かに国家に対する反政府勢力の反乱として始まったが、やがて他国軍や他の国外の勢力が直接関与するようになった。2024年にシリア政府が転覆するまでに、トルコ、イスラエル、アメリカの軍がシリアに侵入し、これらの国が現在もシリアの一部を占領している。ロシアも当時のシリア政府を支援するために介入していた。

2017年までのシリア紛争の当事者。詳しくはこちら

また、国家主体だけではなく、IS(いわゆる「イスラム国」)、アルカイダ系組織、レバノンを拠点とするヒズボラなど、もともとシリアを拠点にしていなかった紛争当事者も複数存在していた。ISはイラクとシリアの国境さえ撤去し、両国の領土を統合して支配下に置こうとした。つまり、地理的にもこの武力紛争はシリアの国境を越えて広がっていた。

さらに複雑なのは、どのグループが当該国の政府を代表しているとみなすべきかが必ずしも明確でない場合である。例えば、2014年以来壊滅的な武力紛争を経験しているイエメンの紛争は、一般的に「内戦」と呼ばれてきた。この紛争はアンサール・アッラー(別名フーシ派勢力)と呼ばれる武装勢力が首都サナアの政府を転覆させ、権力を掌握したことから始まった。これがきっかけとなり、サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)を中心とする数カ国の連合軍が大規模な軍事介入を行い、政権を奪われた「政府」とともにアンサール・アッラーを攻撃した。またアメリカも空爆をするなど参戦するようになった。さらにスーダンやコロンビアなどからも多数の傭兵がこの連合軍の一部として参戦した。このとき、イエメンという国を代表しているグループはどこになるのだろうか。

この武力紛争を「内戦」に分類するためには、外部勢力の連合軍に支援を受けた政府と、反政府勢力(アンサール・アッラー)との間の武力紛争として描く必要がある。しかし、この描き方は説得力に欠ける。「政府」とされている主体は、転覆された時点でもすでに任期が切れていた。さらに政権を追われた後、最終的にはサウジアラビアに移転したが、それ以降この「政府」の構成員は事実上サウジアラビア政府によって任命されてきたと思われる。一方、アンサール・アッラーは10年以上にわたって首都を含む国土の大部分を支配している。2024年にシリア政府がアルカイダ系の反政府勢力によって政権を追われたとき、その反政府勢力が「新政府」として扱われ、他国による正式な承認も時間の問題かもしれない。同じ理屈をイエメンのアンサール・アッラーに当てはめると、この武力紛争はイエメン政府(アンサール・アッラー)とサウジアラビア・UAE主導の連合軍との間の国家間武力紛争とみなされることになる。

破壊されたタイズ市の様子、イエメン(2016年)(写真:akramalrasny / Shutterstock.com)

国境なき武装勢力?

多くの武力紛争では、当該国から隣国に武力紛争が波及し、紛争の現場がひとつの国で収まらなくなる。例えば、ある国の反政府勢力が、隣国の領土に拠点を設けたり、自国政府の攻撃から身を隠す場所として利用したりすることはしばしばある。そのような他国の反政府勢力を受け入れることになった国の政府が、その反政府勢力を支援している場合もあれば、黙認している場合もある。あるいは、自国の領土すべてを効果的に統治することができないために、他国の反政府勢力が移動してきても現実的に対抗することができないこともある。

場合によっては、複数の国の紛争が混ざり合った結果、分離することさえ難しくなることもある。例えば、2000年代半ばにスーダン、チャド、中央アフリカ共和国の国境で起きた複数の武力紛争の融合がこれに当てはまる。同じように、ナイジェリア、ニジェール、チャド、カメルーンを行き来する武装勢力ボコ・ハラムが2010年代に攻撃を頻繁に起こしていた際にも見られた。最近では、マリ、ニジェール、ブルキナファソでも、政府と複数の武装勢力の間で進行中の武力紛争が大きく重なっている。2024年現在、テロ攻撃による世界の死者の半数以上がこのサヘル地域で発生している。

また、本来なら犯罪として扱われる行為が規模を拡大し、武力紛争とみなされるレベルにまで達することもあり、これを考えると分類はさらに複雑化する。そしてその当事者である犯罪組織のなかには、国際的に活動するものもある。メキシコを拠点とする複数の犯罪組織がその例となる。メキシコは、南米におけるコカインなどの違法薬物の生産地と、アメリカを中心とする違法薬物の市場との間に位置していることもあり、このような犯罪組織が台頭した。犯罪組織の台頭と発達により犯罪活動の内容も活動範囲も多様化し続けている。また、高度に組織化された犯罪組織は重武装し、メキシコだけでなく、多くの中南米諸国で武力紛争の当事者として機能している。彼らはしばしば地元の犯罪組織となんらかの同盟を結び、政府軍や他の対立する犯罪組織と戦うこともある。

ノルウェーのオスロ平和研究所(PRIO)とスウェーデンのウプサラ紛争データ・プログラム(UCDP)が実施している武力紛争に関する長期研究では、武力紛争の分類を2択から増やし、このような単純な分類から発生する問題への対処を試みてきた。この研究では、「国家間武力紛争」と「国内武力紛争」というカテゴリーを維持しつつ、「国際的な国内武力紛争」というカテゴリーを追加している。また、国家と植民地化または占領された当事者との間の紛争を対象とするカテゴリーも追加している。しかし、これらの分類は依然として、分析の主要単位としての個々の国家に基づくものである。これでは、世界の数多くの紛争の複雑で越境した性質に十分に対応できない。

犯罪組織対策の一環で配置されているメキシコ軍の兵士(写真:parrazurita / Shutterstock.com)

武力紛争が「国家」に関係しない場合も

国家を基準にした武力紛争の定義において、紛争の少なくとも一方の当事者が国家政府であることを必要条件とする場合もある。しかし、国境を越えず、紛争当事者として国家が関与しないタイプの武力紛争も多くある。このような武力紛争には、土地、水、その他の資源へのアクセスをめぐる地域社会の不満によって引き起こされた局地的な武力紛争も含まれる。それが民族的、宗教的、その他のアイデンティティに基づく分断として現れることもある。政府が交渉や紛争解決のために介入することもあるが、武力紛争を適切に鎮圧できる状況にはないことが多い。

局地的な武力紛争のなかには、地方レベルの権力や富と密接な関係があるものもある。ここでの主な当事者は「ウォーロード」と呼ばれる。ウォーロードとは、私的利益を追求するための武装勢力を指導する者を指しており、政府が領土の一部を効果的に統治できない状況を利用する。彼らは特定の地域の領土や資源を事実上支配し、そこから利益を得て、政府の干渉を受けることなく世界規模で資源を取引することも多い。彼らは通常、中央政府に挑戦する野心はなく、そうするほどの軍事力もない。この点では政府の打倒を目的とする反政府勢力とは異なる。ウォーロードは政府軍との戦闘を避ける傾向にあり、政府軍に協力することさえある。代わりに支配地域内の不安定や暴力を利用し、支配を強固にすることで、自らの富を増やす。そのため、彼らの目的は政治的利益よりも、むしろ個人的な経済的利益にある傾向がある。特に冷戦終結後、ウォーロードは世界各地で武力紛争の当事者としてますます目立つようになった。

このような武力紛争は、一国の領域内に収まり、外部の当事者を直接巻き込まないという意味では、「国内武力紛争」とみなすことができるかもしれない。しかしその国の政府自体が直接的にその武力紛争に関与していないのであれば、この言葉を利用する意義に疑問が残る。このような武力紛争を分類する際に、分析単位としての国家に焦点を当てること自体に問題があるのではないだろうか。

PRIO/UCDPの研究プログラムは、政府軍が関与しない紛争を「非国家紛争」と呼び、さらなるカテゴリーを設けている。最後に、同プログラムは、「一方的暴力」というカテゴリーも設けている。これは、ある武装勢力が紛争当事者ではない人々を一方的に攻撃する暴力を指しており、虐殺やジェノサイドも含まれる。

武力紛争勃発後のハルツームの様子、スーダン(2023年)(写真:Abd_Almohimen_Sayed / Shutterstock.com)

重なり合う複数の武力紛争

武力紛争を分類化する際、2国以上の国軍との間で行われる武力紛争を特定することは可能である。また、ひとつの国の中である反政府勢力が同国において政府転覆を図る武力紛争を特定することも可能である。しかし、問題は、このどちらかの枠の中で、単純な1対1の形式に限定される武力紛争は非常に稀だということである。単純な国家間武力紛争に見えるものは、国内武力紛争の要素を含んでいる場合が多い。また、政府のあり方をめぐる国内での単純な争いに見える武力紛争も、国境を越え、あるいは外部の当事者を巻き込むことも多い。そもそも、ある国の武力紛争を単一の形で描くことは、ほとんどの場合誤解を招く。武力紛争が起きている場所では、通常、複数の当事者と複数の武力紛争が存在し、それらは互いに重なり合い、絡み合っている。武力紛争を1つとして描き、1つの分類に無理やり押し込むように単純化することは、その武力紛争を反映しているとは言い難い。

ひとつの例をあげると、コンゴ民主共和国(DRC)での武力紛争は、70年以上前の朝鮮戦争以来、世界で最も死者が出た紛争と考えられており、上記のあらゆるタイプの武力紛争が含まれている。1998年から2003年まで、コンゴ民主共和国は「アフリカの世界大戦」と呼ばれる、少なくとも8カ国の国軍の間の武力紛争の舞台となった。その後、武力紛争の当事者や形態は変わったが、現在もこの国では複数の国際武力紛争、国内武力紛争、より局地的な地方での武力紛争が続いている。

コンゴ民主共和国では、ルワンダ、ウガンダ、ブルンジ、国連平和維持軍、南部アフリカ諸国連合が軍事活動を行っている。ルワンダを除き、これらの勢力はコンゴ民主共和国政府に招へいされているか、何らかの形で協力している。一方でブルンジとウガンダは自国領土に由来する反政府勢力を追及している側面もある。ルワンダはコンゴ民主共和国を拠点とする反政府勢力M23とともにコンゴ民主共和国東部に侵攻している。M23は現地政府転覆の野望を抱いているようで、他の反政府グループと協力している。これらのグループは、反政府勢力、ウォーロードの支配下にあるもの、民族的アイデンティティを軸にした勢力、地元の自警団など様々であるが、100以上の異なる武装勢力がコンゴ民主共和国の東部に存在するとされる。これらの武装勢力は相互に影響しあい、時には対立し、時には同盟を結ぶ。

協議するコンゴ民主共和国軍と国連PKO(MONUSCO)の幹部たち(写真:MONUSCO Photos / Flickr[ CC BY-SA 2.0])

このような武力紛争の重なり合いという点では実はコンゴ民主共和国の事例はそれほど珍しいものではない。実際アフガニスタン、リビア、ソマリア、シリアなど、多くの国では近年、国際レベル、国家レベル、地方レベルで複数の武力紛争が絡み合っている。これらの武力紛争に単に「内戦」というレッテルを貼ることは、これらの紛争に対する理解を助けるどころか、むしろ妨げることになる。

このレッテルはまた、こうした武力紛争が1つの国の中に収まっていると誤解させる。武力紛争の国境を越えた次元を無視することは、紛争解決に必要な関心が薄れるだけでなく、武力紛争が私たちに影響を与えないという誤った安心感を私たちに抱かせる。グローバル化が進むこの世界では、他国での武力紛争が世界各地に響くことは決して少なくない。さらに、このレッテルは、戦闘の継続を可能にしている武器や紛争関連資源の国際的な取引も見失わせることになる。

まとめ

人類に壊滅的な影響を与える武力紛争については、なんらかの形で分類することが理解する上で重要な側面は確かにある。また、限られた文量・放送時間の報道の中で武力紛争を伝えるのであれば、何らかの形で単純化することは避けられない。GNVも、武力紛争や世界が直面するその他の問題の複雑さをできるだけ反映しようと試みているが、その一方で、伝わりやすい記事にするためにはある程度単純化せざるを得ない。しかし、すべての武力紛争を国家ベースの枠に押し込め、明確な国家対国家の「国際戦争」の枠に収まらない武力紛争をすべて「内戦」と呼ぶことは、実際に起こっている紛争を理解する上で障害となりかねない。よって今後もGNVは「武力紛争」という用語を使い続ける。

ライター:Virgil Hawkins

グラフィック:Takumi Kuriyama

I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.