選挙に対する外国の介入への「脅威」は、日本のメディアでますます懸念されるようになっている。こうした懸念の根拠として、メディアはしばしば、ロシア政府が世界各地の過去の選挙に干渉した疑いを取り上げる。そしてその干渉の説明として、特定の候補者の当選を支援したり、社会に「分断」を生み出したりする目的があったと主張する。こうした主張は、2016年のイギリスの欧州連合(EU)離脱をめぐる国民投票、2016年のアメリカ大統領選挙、そして2024年のルーマニア大統領選挙などの事例でも見られた。多くの記事では、ロシアによる影響工作が「実際に行われたもの」として語られ、場合によっては、ロシアによる選挙干渉の脅威を公然の事実のように扱っている。

ここで問題なのは、以下で述べるように、これらの選挙結果に影響を与えようとする本格的な試みがあったこと、ましてや実際に影響があったことを示す証拠は存在していないという点だ。もちろんロシアを含む多くの国々が他国の選挙に何らかの形で干渉しようとしていないという意味ではない。そうしたことは世界各地でよく起きている。しかし、なぜ多くの日本のメディアは明確な証拠がないにもかかわらず、ロシアによるこれら特定の選挙への介入を「既定の事実」として扱い続けているのだろうか?また、このように脅威を過剰に認識すること自体にどのような問題があるのか?

本記事では、まず上記で挙げた3つの事例を個別に検討する。そのうえで、選挙への外国の介入に関する疑惑をめぐる、より広い問題について掘り下げていく。

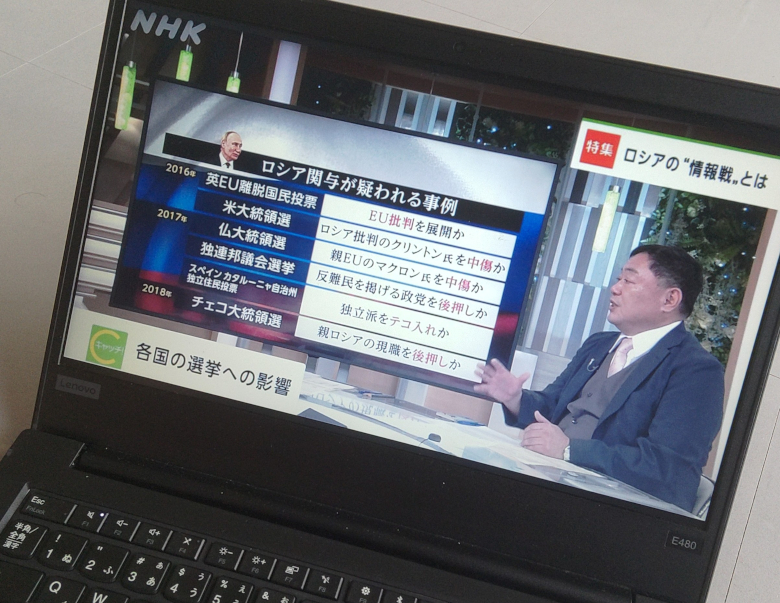

「ロシアの”情報戦”とは」、NHK(2024年7月22日放送)

イギリスのEU離脱(2016年)

2016年6月、イギリスは国民投票でEUからの離脱を決定し、この出来事は「ブレグジット」として知られることになった。ロシアがソーシャルメディアを使って何らかの形で介入した可能性があるという声が出始めたのは、この国民投票の数か月後、2016年末になってからのことだった。同年のアメリカ大統領選挙をめぐる類似の懸念に便乗する形で、この疑念が広まっていった。

しかし、ロシアによる影響工作を示す証拠は結局現れなかった。2017年にオックスフォード・インターネット研究所が行った調査では、ロシア政府に近いとされた「インターネット調査機関(IRA)」が作成したとみられるツイッター・アカウントからのツイート2,260万件を分析したが、そのうち2016年3月から7月の間にブレグジットについて言及したツイートはわずか416件しかなかった。別の2017年の調査では、そうしたアカウントからのブレグジットに関するツイートが3,468件あったとされたが、その大半は国民投票の後に投稿されたものだった。これほどわずかな投稿数では、影響を与えようとする意図すら読み取ることは難しい。2020年にイギリス議会の情報・安全保障委員会が示した評価でも、政府がロシアによる影響工作の証拠を確認していないことが明らかにされた。ただし、政府がこの問題を調査してこなかったことも指摘されており、介入の試みがあった可能性自体は否定されなかった。

影響を与えようとした試みの証拠がないにもかかわらず、日本のメディアはこうした介入の疑いを依然として取り上げており、時にはそれを確認済みの事実であるかのように伝えることすらある。こうした主張は、出演者のコメントを通してみられることもある。

2024年7月22日に放送されたNHKの「キャッチ!世界のトップニュース」では、ロシアによる「情報戦」の問題が特集され、ロシアが外国の選挙に干渉したとされる複数の事例が取り上げられた。イギリスのEU離脱が決まった国民投票に関して、キャスターは「情報戦に詳しい」佐々木孝博氏に対して「そこにはやはり影響はあったというふうにみていいのでしょうか」と問いかけた。佐々木氏はこれに肯定的に答え、「一部のシンクタンクなどが」そうした見方をしていると主張した(※1)。しかし、どのシンクタンクやどの研究を根拠にしているのかは明らかにされていない。また、佐々木氏が防衛関連の契約で利益を得る企業である富士通ディフェンス&ナショナルセキュリティ安全保障研究所に所属していることを考えると、脅威を誇張する動機が働いている可能性があるという疑問も生じる。

イギリス議会前でのブレグジット関連のデモ(2018年)(写真: David Holt / Wikimedia Commons[CC BY 2.0])

同様の内容は、2025年7月17日にアベマプライムで配信された番組でも見られた。情報セキュリティ大学院大学の研究者・長迫智子氏は、ロシアが介入したとされる数々の選挙や出来事を列挙した。キャスターから、ロシアがブレグジットや2016年のアメリカ大統領選挙に介入したのかと尋ねられると、長迫氏は「ロシアのボット・ネットワークが活動していた」ことが「明らかになって」、「選挙介入の効果がある意味確認された」と答えた。

一部の主要紙も、ブレグジットの国民投票に対するロシアの介入疑惑について、断定は避けつつも言及している。たとえば、毎日新聞の2018年5月19日付の記事(※2)では、「欧州連合(EU)離脱を決めた英国の国民投票(16年6月)などへの介入疑惑が浮上している」と記されている。また、2025年6月2日付の読売新聞の記事(※3)でも、同国民投票に対して「ロシアやイランの介入が疑われた」と述べられている。

アメリカ大統領選挙(2016年)

2016年のアメリカ大統領選挙におけるロシアの介入に対する疑いは、これまでに多くの調査が行われており、その疑惑は主に3つのケースが語られている。1つ目は、ソーシャルメディアを通じて有権者に影響を与えようとした試み、2つ目は、民主党全国委員会(DNC)のサーバーがハッキングされ、内部告発サイト、ウィキリークスを通じてメールが流出されたという疑い。そして3つ目は、ロシア政府関係者とドナルド・トランプ陣営との共謀の可能性だ。

有権者に影響を与えようとした試みに関しては、ブレグジットの場合よりはある程度の証拠があるものの、本格的な影響工作と呼べるほどのものでは決してない。フェイスブックは、IRAによる有料広告の支出を約10万米ドル分しか特定できなかった。グーグルの調査では、同じ期間にロシア領内から購入された広告費はその半分程度だった。また、当時の選挙に関連付けられたロシア政府関連と見られるアカウントのソーシャルメディアへの投稿は比較的少なく、そのほとんどは選挙に特化したものでもなかった。

これらの選挙をめぐるロシア関連のソーシャルメディア活動を分析したジャーナリストは、それが「主に2016年の選挙とは無関係で、リーチやエンゲージメント、支出も極めて微小であり、内容も子どもじみていて滑稽なものだった」と指摘している。ほかの分析でも、ソーシャルメディアの発信内容からみると、政治的な目的よりも収益を上げるためのマーケティングキャンペーンを意図しているものとして捉えられるという指摘もある。

SNS発信地となったロシアのIRAの旧本部(写真: Charles Maynes / Wikimedia Commons[Public domain])

民主党のメールがウィキリークスに流出された件については、ロシアがDNCのサーバーをハッキングしたという証拠は出てきていない。連邦捜査局(FBI)はサーバーへのアクセスを許されず、アクセス権を持っていたサイバーセキュリティ会社もサーバーがハッキングされたかどうか、あるいはアクセス権を持つスタッフがファイルをコピーしたかどうかを確認できていないと認めている。当時、FBIと国家安全保障局(NSA)の両方が、ロシアがサーバーをハッキングしたということに対し「低い信頼度(low confidence)」を示していたことも判明している。

最後に、ロシア政府関係者とトランプ陣営との共謀の疑惑についてだが、両者の代表間でいくつか限定的な接触はあったとされているものの、調査の結果、2016年の選挙に影響を与える共謀があったとは認められていない。

日本のメディアは、2016年のアメリカ大統領選挙におけるロシア介入の可能性について盛んに報じてきた。読売新聞では「ロシア疑惑」という言葉が2016年以降481回、朝日新聞で371回、毎日新聞で305回使われている(※4)。

メディアがロシアによる干渉疑惑を疑問視せず、または検証をせずに受け入れている例も多い。たとえば2022年、朝日新聞の編集員の記事(※5)では、「2016年の米大統領選で、ロシア企業がSNSで米国の企業や国民をかたってトランプ氏を支援し、ロシア軍は対立候補側からハッキングで盗んだ情報を暴露した――。米政府が19年にそう指摘した。」(2022年2月21日)と、疑いなく記述している。さらに別のコラムニストはもっと踏み込んで、「トランプに有利になるロシアの工作があったことは明らかになっている。」(2025年7月19日)と断言(※6)している。

2024年3月14日付の読売新聞の調査研究記事では、米政府の調査をもとにロシアの影響の可能性について次のように述べている。「ロシアからオンライン空間で干渉を受けたことは間違いないとする一方で、特定の候補者を当選させるほどの影響があったとは断定していない。ただ、介入を試みる権威主義の国家からすれば、候補者の当落を左右できなかったとしても、選挙結果に不信と混乱を残すことができれば、相当な成果を上げたと言えるだろう。」しかし、本格的な影響工作が確認されていない以上、「不信」や「混乱」が引き起こされたのならば、その原因は介入疑惑を誇張し疑問なく報じてきたメディアによるところが大きく、介入そのものの影響はむしろ小さいと主張できるだろう。

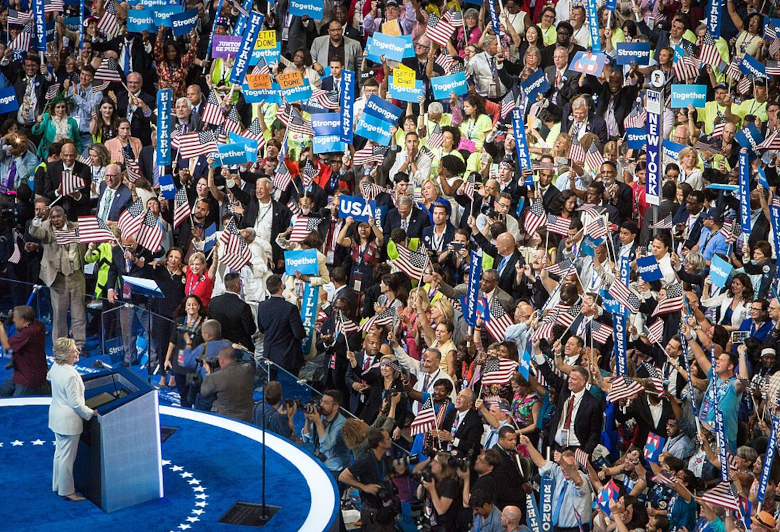

民主党全国委員会(DNC)で演説するクリントン氏、アメリカ(2016年)(写真: Maggie Hallahan / Wikimedia Commons[CC BY-SA 4.0])

ルーマニア大統領選挙(2024年)

2024年11月に行われたルーマニアの大統領選挙では、知名度の低かった候補者のカリン・ジョルジェスク氏が第1回投票でトップに立った。彼の政治的台頭は、ティックトックなどのソーシャルメディア活動の活発化と結びつけられている。選挙からわずか2週間後、決選投票が行われる前にルーマニアの憲法裁判所は選挙全体のプロセスを無効とし、不正があったと述べた。政府はその後、ロシアが選挙に干渉したと主張し、関連の文書を機密解除した。

しかし、その文書自体はロシアの干渉を示す証拠や分析的な説明は含まれていなかった。確かに、広報会社を通じてインフルエンサーに資金が密かに提供されるキャンペーンは確認されたが、その会社はロシアに雇われていたわけではなかった。実際には、ルーマニアの主要政党である国民自由党(PNL)がこのキャンペーンの資金を出していたことが明らかになった。彼らがなぜそうしたのかは不明だが、一部ではPNLがあまり知られていない候補者を第1回投票で通過させることで、決選投票で戦いやすい対抗馬を作ろうと計算したのではないかと疑われている。

日本のメディアは、このロシアの関与疑惑について、証拠の有無にかかわらず報じるのにほとんどためらいがなかったように見える。今回の事件は、いわゆる悪質なロシアの活動についての既成の報道パターンにうまくはまり、「疑惑」だけで選挙介入の可能性を裏付ける十分な根拠になるかのように扱われているようだ。

2025年5月22日付の社説で、日本経済新聞は2025年にやり直された選挙について、「ルーマニア政府はロシアとみられる選挙干渉を許した反省から、今回の決選投票に向けて多くの手を打った」と評価した。これは、前年に無効となった選挙で「ロシア寄りの無名候補」のための「ロシアによる選挙介入疑惑」があったとした。また、2025年3月10日の番組にはNHKは状況を次のようにまとめている。ジョルジェスク氏は「選挙でSNSを活用して躍進したロシア寄りの主張を掲げる候補」で、ルーマニア政府は「ロシアが選挙に介入した可能性やジョルジェスク氏の選挙戦に親ロシア感情を広めようとする勢力などが関与したと指摘し選挙は無効」となった。

ルーマニアの大統領選挙(2024年)で有力候補となった候補者のジョルジェスク氏(写真: AUR Alianța pentru Unirea Românilor / Wikimedia Commons[CC0 1.0])

ロシアだけではない

冒頭で述べたように、介入の証拠がないからといって介入がなかったとは限らない。ロシアは確かに、特に東欧を中心に、外国の選挙の過程で自分たちに有利だと思う情報を広めようと試みてきたのは確かであろう。しかし、証拠もなく単なる疑惑だけで本格的な影響工作が行われたと断言することも、それが実際に効果をあげたとほのめかすのも問題だ。

また、日本のメディアが外国の選挙介入に注目する際、ほとんどロシアの影響工作にだけ焦点を当てているのは注目に値する。中国、特に台湾に関する影響工作への関心もある程度みられるが、一方で日本で好意的に見られている国の政府による影響工作にはほとんど触れないままだ。

冷戦時代、アメリカとソ連は世界中で広範囲にわたって選挙介入を行っていた。そして冷戦終結後も、アメリカやロシアによる介入例は数多く存在する。興味深いことに、1996年7月、アメリカの週刊誌タイムは表紙記事で、ボリス・エリツィン氏が当選したロシア大統領選挙にアメリカが介入したことを誇らしげに報じ、「アメリカの顧問がエリツィン勝利を助けた秘密の物語」を伝えた。

アメリカの介入は多岐にわたるが、アフガニスタンやセルビアなどで野党グループへの資金援助や助言が含まれている。また、アメリカの高官は、他国のメディア組織を買収してアメリカの利益にかなう情報やナラティブを広めてきたことも認めている。選挙以外でも、偽のソーシャルメディア・アカウントや偽情報を使って複数の国の国民を対象にした影響工作をアメリカ政府が実施してきたことも確認されている。

他国による外国選挙を対象とした影響工作も報告されている。2016年のアメリカ大統領選挙でロシアにメディアの注目が集まる一方で、イスラエル政府もトランプ氏の当選を支援する意図で秘密裏に影響工作を展開していた。また、強力なロビー団体であるアメリカ・イスラエル公共問題委員会(AIPAC)や他のNGOを通じた影響工作を含め、イスラエルがアメリカ政治に広範囲に働きかけている試みも無視できない。

アメリカ・イスラエル公共問題委員会(AIPAC)で演説する前米国防長官(2023年)(写真: U.S. Secretary of Defense / Wikimedia Commons[CC BY 2.0])

イスラエル政府は大規模なオンライン影響工作を展開してきた側面はあるが、イスラエルの多くの民間企業も影響工作に携わっており、それは同国で「成長産業」と見なされている。2023年には複数の報道機関による調査で、イスラエルのあるグループが3万以上のソーシャルメディア・アカウントを使って外国選挙に影響を与えようとする工作や、特定の政治家のアカウントをハッキングする能力を持っていることが明らかになった。

イギリスも影響工作に関与している。2025年に明らかになった事例では、イギリス政府がメディア代理店と契約し、中央・東欧および南欧の22カ国の有権者をターゲットにしたコンテンツを制作するため、地元のオンライン・インフルエンサーに報酬を支払っていたようだ。

しかし、アメリカやイスラエル、イギリスが行っている影響工作は、日本のメディアではほとんど取り上げられず、ましてや問題視されることもほとんどない。

影響工作が実際に効果をもたらす?

多くの外国が本格的な影響工作を行っていると仮定した場合でも、その効果のほどは疑問が残る。つまり、こうした工作がどの程度標的となる国に影響を与えられるのか、という問題だ。

冷静に事実を分析すれば、実際に影響力を及ぼす可能性は極めて低いと言える。まず現代のオンライン環境は、多様な意見や数えきれないほどの情報源からの情報やプロパガンダであふれている。そのような中で、もし外国勢力が大量の偽アカウントやボットを秘密裏に動員できたとしても、国家選挙の結果を左右したり、「社会の分断」を意味のある形で引き起こしたりすることが現実的かについて大きな疑問が残る。

電車でスマートフォンを眺める人(2p2play / Shutterstock.com)

一般市民を説得するのは簡単なことでは決してない。人々は日々大量の広告や広報キャンペーンにさらされており、それらは膨大な資金や調査に支えられている。特に選挙に関して言えば、外国の影響工作は地元の政治組織や企業、その他の勢力と競合しなければならない。地元の勢力は外国勢力に比べて資金や時間、政治的表現、地元に関する知識といった面ではるかに多くのリソースを使って有権者を説得する力を持っている。たとえ外国勢力に選挙候補者や争点について多くの人を説得する方法があったとしても、ほとんどの場合、地元の勢力のほうが外国勢力よりも大規模かつ効果的にそれを行うインセンティブと能力を持っている。

研究によれば、2016年のアメリカ大統領選挙で有権者がロシアの情報工作とされるものによって影響を受けた証拠は見つかっていない。実際、他の研究では、地元の政治キャンペーンや政治広告自体も人々の政治的行動を変える効果はほとんどないことが示されている。さらに、ソーシャルメディアの影響に関する研究では、異なるコンテンツに触れることで人々の政治に対する態度や参加に変化をもたらす証拠はほとんど見つかっていない。現実には、人々は政治問題に関して比較的固定された見解を持つ傾向がある。そのため、誰かがロシア発のニュース記事をシェアしたり、あるいはその主張をリポストした場合、その情報に説得されて賛同した可能性よりも、もとからその主張に賛同していた可能性のほうが高い。

ロシアや他の国々が将来的に大規模な政治的影響工作を試みないとは限らない。しかし得られる効果が限られていることを考えると、そのような展開が起こる可能性は必ずしも高くないのかもしれない。

ロシアへの注目の起源

では、ロシアによる「影響工作」という懸念はどこから生まれ、なぜ日本のメディアにとってこれほど大きな関心事になったのか?

ロシアの介入疑惑は、2016年のアメリカ大統領選挙のキャンペーン中に、ヒラリー・クリントン候補者と民主党のメール流出問題をめぐって最初に浮上した。クリントン陣営はロシアとトランプ氏の関係を示唆する疑惑を次第に利用し(そして一部で作り出し)、トランプ陣営を攻撃する材料とした。選挙に敗れた後、クリントン氏は敗因をロシアの介入のせいにした。その後、ロシアとトランプ氏の共謀疑惑に関するほぼ2年に及ぶ調査が行われ、その疑惑は連日のように報道され続けた。同時に、イギリス政府もロシアの脅威を強調し始めていた。2022年のロシアによるウクライナ侵攻によって、ロシアの影響工作の脅威は新たな局面を迎えた。

ルーマニアの選挙監視の様子(2025年)(写真:OSCE Parliamentary Assembly / Wikimedia Commons[CC BY-SA 2.0])

日本のメディアのロシア介入疑惑への関心は、この長年にわたる欧米諸国政府や欧米メディアの関心を後追いするような内容となった。しかし2025年には、一部で2025年の参議院選挙をめぐるロシアの関与の疑いが浮上し、特に注目を集めるようになった。

欧米諸国と日本の両方でロシアの影響工作の脅威は、しばしば、「情報戦」や「認知戦」などと、過剰に不安を煽る軍事的な表現で語られるようにもなった。また、この問題は漠然とした包括的な概念として使われることも多い。オンラインで密かに拡散される偽情報だけでなく、ロシア発の通常のニュース放送についても懸念が示される。その懸念の対象がますますあいまいになっており、メディアが問題視しているのは外国による選挙介入疑惑のみならず、「親ロシア」や「ロシア寄り」と解釈される情報や考え方にまで及ぶ。

自国にとって有利と考えられるメッセージを広めようとするのは、もちろんすべての政府が行っていることである。したがって、客観的とみなせる世界に関する情報とプロパガンダを区別するのは非常に難しい。各国は常に、自国の敵とみなす相手の弱点を批判・暴露し、味方を獲得するために利用可能な手段を駆使する。

日本のメディアによる国際報道は、「親米」や「アメリカ寄り」の視点に大きく影響されていると言える。その結果、日本のメディアが伝えるニュースには、アメリカ政府が自国の利益を促進するために広めるプロパガンダや偽情報も含まれている。これは、情報環境において影響力の大きい国の視点が必然的により多く受け入れられやすいことと、日本の外交政策やメディアにおけるアメリカの中心的な位置づけによるものだ。このような報道姿勢の偏りは、アメリカが同盟国と見なされているため、普通で懸念すべきでないこととして扱われていると推測される。

X(旧ツイッター)本部、アメリカ(写真:9yz / Wikimedia Commons[CC BY-SA 4.0])

まとめ

これまでみてきたように、日本のメディアにおけるロシアの影響工作疑惑に関する議論は、過剰に不安を煽り誇張されている側面は否めないだろう。オンラインメディア、プレジデントが掲載したある記事では、見出しで「ロシアの情報工作が日本のSNSを支配している…」とさえ主張している。

政府にとっては、外国からのオンライン環境への干渉に対する恐怖を誇張することが、人々の正当な情報アクセス権や言論の自由、特に権力を批判する情報や言論を制限する措置を実施する助けになる。また、メディアには政府の動きに寄り添う傾向がある。さらに、外国の敵対勢力による秘密裏の悪質な行動への恐怖が、メディアの読者や視聴者数を増やす助けになると疑うこともできる。加えて、テック企業や研究機関から成る偽情報対策産業が拡大しているが、ここに関わる企業や団体は政府が疑わしい外国介入対策を実施することで利益を得る立場にある。

国内の問題を外国の敵対勢力(そして外国人全般)に責任転嫁するのはよくあることだ。イギリスのガーディアン紙のコラムニストが指摘したように、「ブレグジットからドナルド・トランプに至るまで、自分たちの嫌いな政治的出来事の責任をプーチンの悪意ある手に求める方が、自分たちの機能不全に陥った民主主義について厳しく問いただすよりも簡単だ」と言える。

日本においても、証明されていない外国勢力の干渉について過剰に警戒するよりも、まずは市民の間でのデジタル・リテラシーの改善に力を入れつつ、国内の民主主義のあり方をもう一度問う必要があるのかもしれない。

※1 佐々木氏の返答:「一部のシンクタンクなどが分析を出しています。やはりイギリスが国内向きになってほしいんですね。ロシアをEUが一体となって制裁したりというところから何とか目を外そうと。EUからイギリスが離脱するということに関して、それを利するような情報というのをどんどん拡散していく。そういう中でブレグジットの事象が起きてしまったということだと分析しています。」

※2 毎日新聞「検証:フェイクニュース対策 EU『「偽」断定で波紋 『報道干渉だ』VS『情報操作対策』」(2018年5月19日)

※3 読売新聞「[SNSと選挙]政治の今(下)外国から介入 迫る危機」(2025年6月2日)

※4 朝日新聞のオンラインデータベース「朝日新聞クロスサーチ」、毎日新聞のオンラインデータベース「マイ索」、読売新聞のオンラインデータベース「ヨミダス」を使用して検索をした結果。

※5 朝日新聞「(記者解説)情報操作への対抗策 国の規制や教育、社会の成熟度も鍵 編集委員・藤田直央」(2022年2月21日)

※6 朝日新聞「(藤田直哉のネット方面見聞録)排外主義あおる情報、共振する感情」(2025年7月19日)

ライター:Virgil Hawkins

0 Comments