2025年7月6日から7日にかけて、第17回BRICS首脳会議がブラジルのリオデジャネイロにおいて開催された。当会議においては、グローバルサウスとの連携強化が主要議題とされており、126項目にわたる公約を盛り込んだ「リオデジャネイロ宣言」が署名された。また、「平和と安全保障、グローバル・ガバナンスの改革」、「多国間主義、経済金融問題、人工知能の強化」、「環境問題、COP30、グローバルヘルス」と題された3つの全体会議が行われた。

BRICSは2024年以降、加盟国やパートナー国の増加を通じて経済規模を拡大している。実際、購買力平価(PPP)ベースでみた国内総生産(GDP)(※1)では、2024年時点での加盟国で世界経済の約40%を占めている。また、2019年には同指標において、高所得国で構成されるG7の合計を上回ったとされる。定期的な首脳会議に加え、BRICSは2015年、世界銀行に対抗する形で新開発銀行(NDB)を設立するなどの動きも見せている。このように、経済力を背景に、独自の金融機関や枠組みを構築することで制度的な基盤を整え、グローバルサウス諸国を巻き込みながら世界における影響力を拡大している。

そんなBRICSだが、日本のメディアによってどのように報道されているのだろうか。本記事では、日本の大手新聞社におけるBRICSの報道量、報道内容を探っていく。

BRICS5か国の国旗(写真:MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES / Wikimedia Commons [CC BY 2.0])

BRICSの成り立ち

現在「BRICS」や「BRICS+」と呼ばれている枠組みは、2001年にゴールドマン・サックスの経済学者ジム・オニール氏が提唱した「BRIC」という概念にまで遡る。Bはブラジル、Rはロシア、Iはインド、Cは中国を指している。その後、ロシアはBRICの枠組み創設を本格的に主導し、2006年には、ウラジーミル・プーチン大統領の提案により、国連総会の合間を利用してBRIC初となる閣僚の会合が開催された。当初のBRICが掲げていた目的は、「主要な国際課題に関する対話を通じて、国際秩序の民主化、正当化、均衡化を目指し、共通の立場を維持する」ことであった。2009年には、ロシアのエカテリンブルグにおいて、第1回目のBRIC首脳会議が開催された。当会議において、BRICは多極的な国際秩序の実現と各国の内政への不介入を原則とする立場を表明し、米ドルに代わる新たな国際通貨の導入を提唱した。また、BRICは2009年の第1回BRIC首脳会議以降、1年に1回のペースで首脳会議を開催している。

2011年には南アフリカが加盟し、頭文字のSが追加され「BRICS」と呼ばれるようになった。この5か国だけで世界人口の40%、国土面積の25%以上を占めており、世界経済における、購買力平価ベースでのGDPシェアは2014年時点で約30%にまで上昇したとされている。2012年のBRICS首脳会議では、国際通貨基金(IMF)や世界銀行に対抗し、加盟国に限らず、低所得国の開発に資金を提供するための金融機関として、NDBの設立が提案された。NDBの設立は2014年に合意、2015年に正式に発足した。また、BRICSはNDBの設立と同時に、緊急準備金協定(CRA)も発足させた。CRAは、通貨危機などに直面した加盟国を支援するため、各国が協力して外貨を融通し合う仕組みである。

2017年のBRICS首脳会議には、「BRICS+」構想の先駆けとして、低所得国間の連携強化を図る目的で、エジプト、タイ、メキシコ、タジキスタン、ギニアがオブザーバーとして招待された。既存加盟国の5か国以外の国が公式に参加するのはこれが初めてであった。これ以降、BRICS首脳会議にBRICS加盟国以外の国を招待する慣習が続いている。

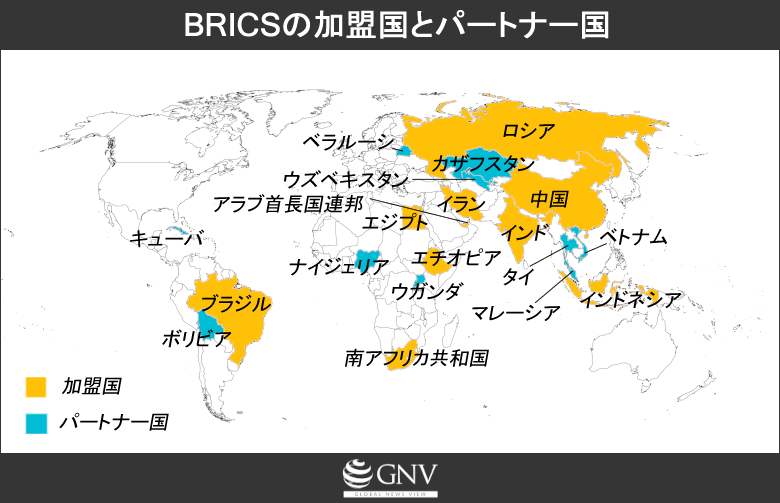

Vemapsをもとに作成

2023年の首脳会議では、アルゼンチン、エジプト、エチオピア、イラン、サウジアラビア、アラブ首長国連邦が2024年1月1日から正式加盟国としてBRICSに参加するよう招待された。そのうちイラン、エジプト、アラブ首長国連邦、エチオピアがBRICSに正式に加盟し、「BRICS+」とも呼ばれるようになった。一方で、サウジアラビアはアメリカとの外交関係を考慮し、加盟を見送っていると考えられている。加えて、アルゼンチンもBRICS加盟の招待を断っている。前大統領のアルベルト・フェルナンデス氏の政権時には、BRICS加盟に前向きな姿勢を見せていたが、後任のハビエル・ミレイ大統領は就任後に加盟辞退を表明した。これは、アメリカやイスラエルとの関係強化をより重視するためだとされている。

さらに、2024年のBRICS首脳会議において、パートナー国の創設が決定された。BRICSへの加盟を希望する国を一定期間「パートナー」とし、その後、審査を経て正式な加盟国として承認する仕組みである。その際、ベラルーシ、ボリビア、キューバ、カザフスタン、マレーシア、ナイジェリア、タイ、ウガンダ、ウズベキスタンがパートナー国となった。また、2024年10月時点で、34か国がBRICSへの正式加盟を申請したとされる。2023年のBRICS首脳会議で加盟が承認されていたインドネシア(※2)も、2025年に正式に加盟し、BRICSは10か国に拡大した。これにより、BRICSは世界人口の約49%、国土面積の約32%、世界の購買力平価ベースGDPの約39%を占めるに至った。

報道量の分析

加盟国やパートナー国の増加を通じ、人口や経済の規模を拡大させているBRICSだが、日本ではどのように報道されてきたのだろうか。今回の調査では、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞において、見出しに「BRICS」(※3)が掲載された記事数、そしてその報道内容を分析した。

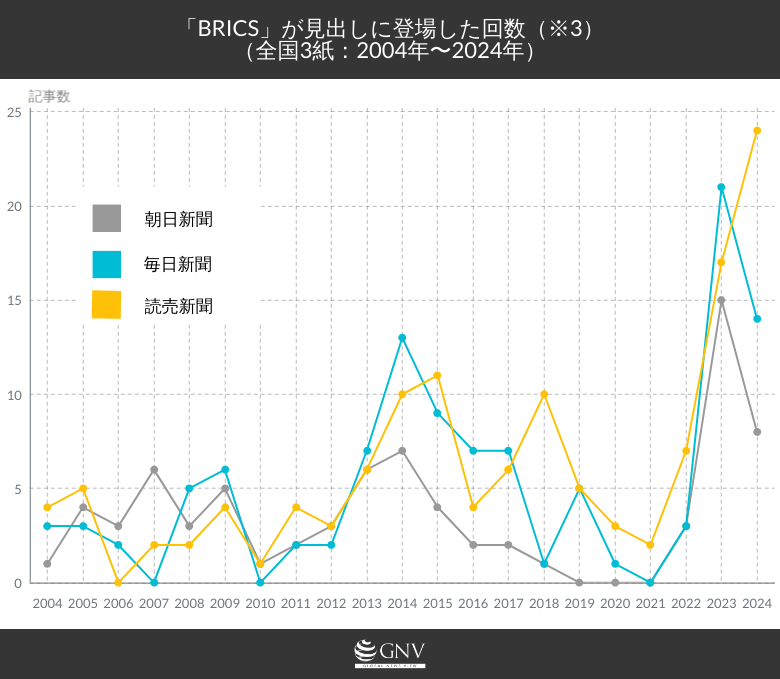

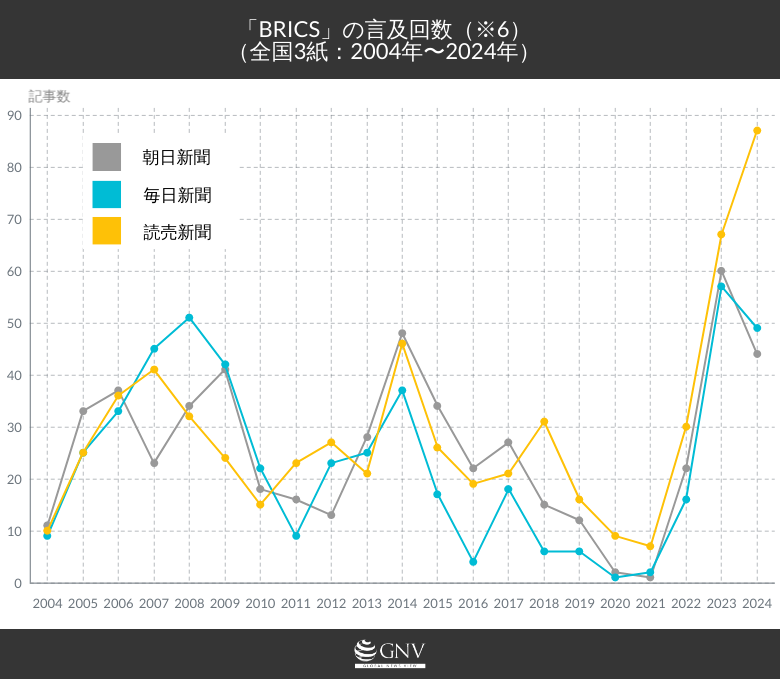

日本の大手新聞社において「BRIC」が初めて登場したのは2004年である。例えば、「BRICs:自動車各社、新興市場へ--中国含め世界人口の4割狙う」(毎日新聞 2004/09/14 東京朝刊)や、「「BRICs」(※4)対象、株式投信 大和証券が来月販売」(朝日新聞 2004/06/19 東京朝刊)という記事があった。2000年代以降において、見出しで「BRIC」に言及した記事数は、各社とも基本的に年に数回程度であった。特に、初のBRIC閣僚会議が開催された2006年においても、記事数は朝日新聞で3記事、毎日新聞で2記事に留まっており、読売は記事にしていなかった。(※5)また、第1回BRIC首脳会議が開催された2009年においては、1年間に朝日新聞で5記事、毎日新聞で6記事、読売新聞4記事程度だった。ただし、記事の見出しには掲載されていないものの、他の記事の中で「BRIC」という言葉が含まれている記事は以下のグラフ(※6)にある通り、1年間に数十件あった。

2010年代に入ってからもBRICSを主題にしている記事は少なかったが、2010年中盤頃に件数が少し増加した時期もあった。例えば、2014年には朝日新聞で7記事、毎日新聞で13記事、読売新聞10記事が記録されている。その記事内容の大半は、同年に開催されたBRICS首脳会議に関するものであった。内容については、同会議において設立の是非が議論されたNDBに言及するものが多く、NDBとIMF・世界銀行とを比較する記事もあった。その例として、「[社説]BRICS開銀 欧米主導への対抗軸となるか」(読売新聞 2014/07/22 東京朝刊)や、「BRICS開発銀、設立 IMF・世銀に対抗 16年融資開始」(朝日新聞 2014/07/16 東京夕刊)が挙げられる。その後の2010年代後半から2021年にかけて、見出し件数が大きく増加するということはなかった。

2022年以降になると、各紙で報道量が急増しており、2023年には全社で過去最多の見出し件数を記録している。これには、BRICSが新規加盟国の受け入れを進めるなど「拡大構想」を本格化させたことが主に影響していると考えられる。記事の中には、ロシアのウクライナ侵攻以降、G7諸国が対中国・ロシアで結束を強める一方、BRICSとして米欧に対抗する枠組みを強化する狙いがあると指摘するものもあった。

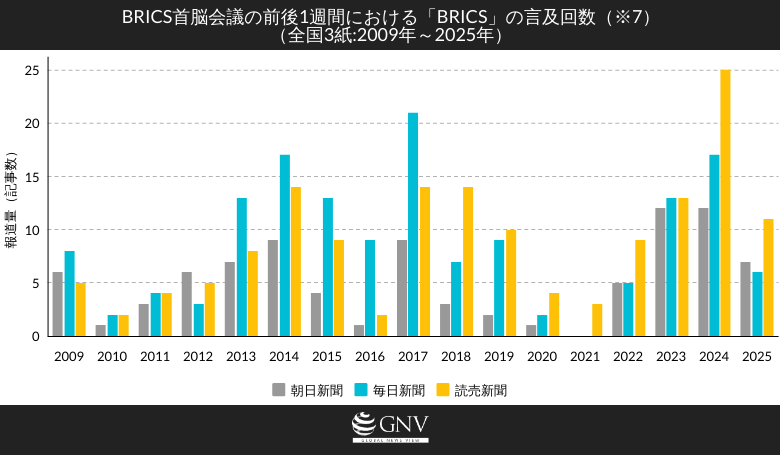

続いて、BRICSの首脳会議が開催された各年の前後1週間における報道量の推移(※7)を詳細に見てみる。ここでは、見出しだけでなく、記事中に「BRIC」または「BRICS」に言及する記事を対象とした。

2014年における報道量の増加は、先述の通り、同年の首脳会議においてNDBの設立に関する議論が注目されたためだと考えられる。2017年においては、BRICS加盟国である中国とインド間の国境紛争において、軍を撤退させる合意が取り決められたことが報道されていた。例えば、「中印 境界、両軍撤退へ 首脳会議控え合意」といった記事や、「国境の軍撤収「中印合意」 印が声明 BRICS会議控え」(読売新聞 2017/08/29 東京朝刊)が挙げられる。さらに、北朝鮮の核実験に対してのBRICSの反応に着目するもの、例えば「BRICS共同宣言 北問題「遺憾」止まり 中国、会議成功を優先」(読売新聞 2017/09/05 東京朝刊)という記事も見られた。2023年、2024年においては、先述の通り、BRICS拡大構想に関連した記事が注目を集めていた。

G7との比較

冒頭でBRICSとG7の経済規模について触れた。世界のGDPシェアにおいて、2024年時点で購買力平価ベースではG7が約29%でBRICSが約40%である。人口規模でみると、G7が10%でBRICSが40~45%の世界人口を占めるとされている。また、イランやアラブ首長国連邦の加盟により、BRICSは世界の石油生産量の約40%を占めるに至った。石油に限らず、天然ガスやレアアースなどの天然資源の面でBRICSは世界で大きなシェアを占めるとされている。

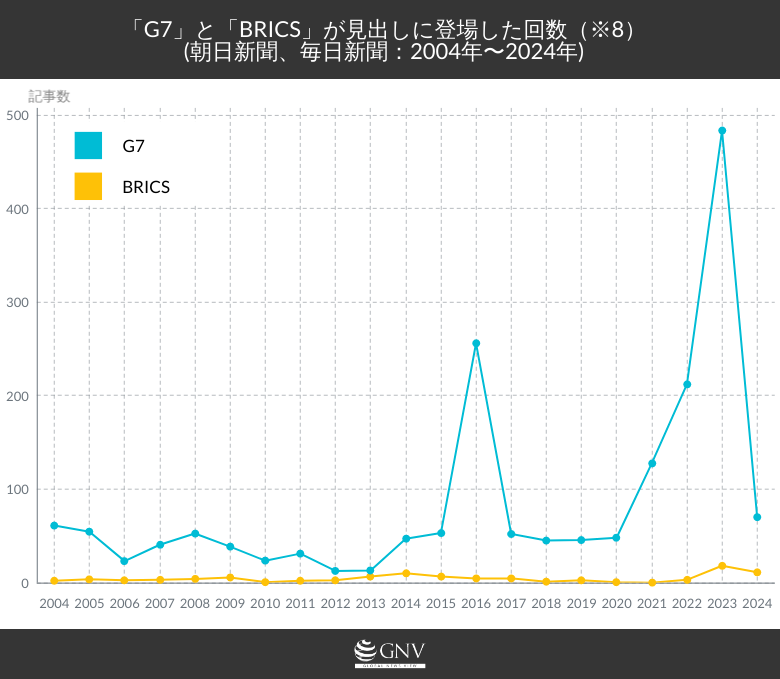

このように、BRICSの経済規模や世界での影響力はG7にも匹敵するようになってきたとも思えるが、メディアにおける注目度は両者でどのような違いがあるのだろうか。今回は朝日新聞と毎日新聞における、「G7」と「BRICS」両者の見出し件数を平均した記事数を計測し、その内容を調査した(※8)。

グラフからも分かるように、いずれの年度もBRICSに比べてG7の記事数が圧倒的に多いことが明らかである。例えば、2016年はその傾向が顕著だ。その要因として、日本の伊勢志摩においてG7サミットが開催されたことが関係していると思われる。具体的な数値でみると、「G7」が平均で256記事であったのに対し、「BRICS」が平均で4.5記事と約57倍もの開きがあった。

また、2022年、2023年においては、ロシアによるウクライナ侵攻に関連したもの、とりわけ2023年においてはG7が広島で開催された影響で、G7の報道が増加したとみられる。その一方、BRICSは2023年、拡大構想が注目を集め、朝日新聞と毎日新聞で過去最多の見出し件数を記録したが、G7には遠く及んでいない。実際、「G7」は平均で483.5記事だったのに対し、「BRICS」の記事は平均で18記事に留まり、約27倍という隔たりがあった。BRICSにおいても、テーマによってはメディアからの関心を集めるものもあるが、G7と比較するとその報道量は極めて少ないという現状である。

ここまで見出しについて見てきたが、言及に関してはどうなっているのだろうか。そこで、2020年~2024年までの5年間における、G7とBRICSの報道量の差を計算(※9)した。朝日新聞の場合、「G7」に言及した記事数は2,943で、「BRICS」に言及した記事数は125であった。毎日新聞の場合、「G7」に言及した記事数は3,223で、「BRICS」に言及した記事数は129であった。読売新聞の場合、「G7」に言及した記事数は4,916で、「BRICS」に言及した記事数は200であった。朝日新聞では約24倍、毎日新聞では約25倍、読売新聞では約25倍、「G7」が「BRICS」よりも報道されていた。

2024年にロシアで開催されたBRICS首脳会議の様子(写真: Press Service of the President of the Republic of Azerbaijan / Wikimedia Commons [CC BY 4.0])

BRICSはなぜ報道されないのか

ここまで見てきた通り、BRICSは経済や人口の規模、そして世界に与える影響力の大きさにもかかわらず、日本の国際報道においてはあまり報道されていない。その要因は複数考えられる。一つ目に、日本の報道機関が自己中心的な視点から国際報道を行っている点が挙げられる。そのため、G7とは異なり、日本はBRICSの加盟国ではないため、メディアはBRICSへの関心をあまり示さない傾向にある。

加えて、過去のGNVの記事で取り上げているように、日本のメディアは、アメリカへの強い関心があることに加え、アメリカの政府やメディアが注目する世界の事象に影響されやすい傾向がある。そのため、アメリカでBRICSが大きく取り上げられていないことが、日本のメディアでもBRICSが重要視されない一因になっていると考えられる。

また、BRICSに限らず「グローバルサウス」についても、同様の傾向が指摘できる。BRICSはグローバルサウス諸国が中心となっているグループで、日本のメディアは普段からグローバルサウスへの関心が極めて低い。中南米やアフリカに留まらず、南アジアや東南アジアに関しても、報道量が比較的に少なくなっている。日本のメディアは中国に関しては高い関心を示すが、報道量からみてそれ以外のBRICSの加盟国やパートナー国への関心が低いと推察できる。

2025年のBRICSの報道分析

ここからは2025年7月6日から7日にかけて開催された、BRICS首脳会議がどのように報道されたかについて見ていく。会議の前後1週間(2025年6月29日~7月14日)において、「BRICS」が見出しに登場したのは朝日新聞で5記事、毎日新聞で5記事、読売新聞では8記事だった。記事の内容としては、BRICSの政治的立場に関して言及するものが散見された。

例えば、朝日新聞には「BRICS、ロシアと歩調 ウクライナ側の反撃批判 共同宣言」という記事や、読売新聞には「BRICS 反米抑制…首脳会議宣言 「対抗路線」合意難しく」という記事があった。ロシア・ウクライナ紛争においては、ロシアはBRICSの他の国と連帯する立場であることを報道した。その一方で、アメリカのドナルド・トランプ大統領による関税政策に対して、BRICSがアメリカを名指しで批判しなかったという点を報道した。他にも、気候変動問題において、BRICSが高所得国の責任を追及する報道もあった。朝日新聞「気候資金、増額を要求 先進国の責任強調 BRICS」や読売新聞「BRICS首脳会議 気候対策「先進国拠出を」 宣言採択し閉幕」がその例である。

2025年BRICS首脳会議の集合写真(写真: Prime Minister’s Office / Wikimedia Commons [GODL])

このように、アメリカのような高所得国の視点からBRICS首脳会議を捉えた記事が散見された。2025年1月から同年のBRICS首脳会議が終了してから1週間後の7月14日までの記事を計測(※10)してみると、毎日新聞では全9記事の内5記事、読売新聞では全16記事中6記事が、「米」や「アメリカ」、「トランプ」といったアメリカに焦点を当てたものが見出しとなっていた。朝日新聞については、そのような記事は見られなかった。一方で、実際に首脳会議において議論された、グローバルサウスとの連携強化や気候変動対策、デジタル技術の推進、AIの利用に関する枠組み作りなどについては、見出しではあまり触れられていなかった。こうした点からも、BRICSそのものへの関心が比較的低いと見受けられる。

まとめ

日本メディアは従来、G7を「主要国」と呼び、報道においてもBRICSよりもG7に圧倒的な比重を置いている。これは、世界をアメリカ中心の一極体制とする認識が根強いが故の報道の偏りではないだろうか。現実は多極体制へとシフトしつつあり、実際、BRICSを初めとする低所得国のグループが世界で影響力を増している。日本がG7加盟国である点を踏まえると、メディアがG7の動向を優先的に取り上げることは容易に理解できる。BRICSの結束力が必ずしもまだそこまで強くない側面もあるとはいえ、これほどまでに世界に影響を与えるBRICSの報道量が極めて少ない。この現状を見るに、日本のメディアは世界の多極化の進展を十分に報じ切れていない可能性がある。

今後、BRICSの更なる拡大やそれに伴う国際秩序の変化に、日本のメディアがいかに対応していくか注目していきたい。

※1 ある国である価格で買える商品が他国ならいくらで買えるかを示すレート。(モノやサービスの値段を基準にした為替レート。)経済成長中の国においては、雇用の促進や給与の増加に伴い、個人の消費が旺盛で購買力が向上するとされている。こうした購買力の違いを反映するために用いられるのが購買力平価(PPP)ベースのGDPであり、各国の物価水準を考慮して実質的な経済規模を比較できる指標とされる。一方、名目GDPは市場の為替レートを用いて各国の経済規模を表すが、各国の物価の変動を考慮しない。物価が安く、為替が割安な低所得国では、名目GDPが実態よりも小さく見える傾向がある。

※2 他に招待された6か国(アルゼンチン、エジプト、エチオピア、イラン、サウジアラビア、アラブ首長国連邦)は2024年1月1日という加盟日を伴う形で招待された。一方で、インドネシアは加盟日が定められない形で招待され、同国の大統領選挙を経て2025年に正式加盟が決定した。

※3 朝日新聞のオンラインデータベース「朝日新聞クロスサーチ」、毎日新聞のオンラインデータベース「マイ索」、読売新聞のオンラインデータベース「ヨミダス」を使用した。朝日/毎日/読売新聞の本社・地方版発行の朝刊及び夕刊に掲載された記事のうち、2004年~2010年においては「BRIC」、2011年~2024年においては「BRICS」の文言が見出しに含まれる記事数を計測した。

※4 BRICsの「s」は、当初、ブラジル、ロシア、インド、中国という著しい経済成長を遂げている複数の国々を指す複数形としての意味合いが込められていた。

※5 「BRIC」が見出しには入っていないものの、「中露印が首脳会談 協力強化を確認」(読売新聞 2006/07/18 東京朝刊)というタイトルの記事はあった。

※6 朝日新聞のオンラインデータベース「朝日新聞クロスサーチ」、毎日新聞のオンラインデータベース「マイ索」、読売新聞のオンラインデータベース「ヨミダス」を使用した。朝日/毎日/読売新聞の本社・地方版発行の朝刊及び夕刊に掲載された記事のうち、2004年~2010年においては「BRIC」、2011年~2024年においては「BRICS」の文言が見出しまたは本文に含まれる記事数を計測した。

※7 朝日新聞のオンラインデータベース「朝日新聞クロスサーチ」、毎日新聞のオンラインデータベース「マイ索」、読売新聞のオンラインデータベース「ヨミダス」を使用した。朝日/毎日/読売新聞の本社・地方版発行の朝刊及び夕刊に掲載された記事のうち、2009年~2010年においては「BRIC」、2011年~2024年においては「BRICS」の文言が見出しまたは本文に含まれる記事数を計測した。

※8 朝日新聞のオンラインデータベース「朝日新聞クロスサーチ」、毎日新聞のオンラインデータベース「マイ索」を使用した。朝日/毎日の本社・地方版発行の朝刊及び夕刊に掲載された記事のうち、2004年~2010年において、「BRIC」と「G7」、2011年~2024年においては「BRICS」と「G7」の文言が見出しに含まれる記事数を計測した。また、読売新聞のデータベースでは見出し検索ができないため、今回の検索から省いている。「G7」および「BRICS」のそれぞれについては、データの変動性を踏まえ、各グループの報道傾向をより明確に示すため、それぞれの平均値を算出した。

※9 朝日新聞のオンラインデータベース「朝日新聞クロスサーチ」、毎日新聞のオンラインデータベース「マイ索」、読売新聞のオンラインデータベース「ヨミダス」を使用した。朝日/毎日/読売新聞の本社・地方版発行の朝刊及び夕刊に掲載された記事のうち、2020年~2024年において、「BRICS」、「G7」の文言が見出しまたは本文に含まれる記事数を計測した。

※10 朝日新聞のオンラインデータベース「朝日新聞クロスサーチ」、毎日新聞のオンラインデータベース「マイ索」、読売新聞のオンラインデータベース「ヨミダス」を使用した。朝日/毎日/読売新聞の本社・地方版発行の朝刊及び夕刊に掲載された記事のうち、2025年1月1日~2025年7月14日においては「BRICS」の文言が見出しに含まれる記事数を計測した。

ライター:Hayato Ishimoto

グラフィック:Ayane Ishida

0 Comments