2025年6月下旬、国連機関やその他の団体から相次いで発表された報告書が、開発と国際協力の深刻な現状を浮き彫りにした。国連に関連する「持続可能な開発ソリューション・ネットワーク(SDSN)」は、国連の持続可能な開発目標(SDGs)に関する報告書を公表し、目標の達成状況が「大きく道を外れている」と警鐘を鳴らした。17あるSDGsのいずれも、現状のままでは2030年までの達成見込みはないという。

同月に、国連の専門家グループは、低所得国が抱える債務が急増しているという報告をまとめた。現在、世界人口の約34億人が、医療や教育といった重要な社会サービスよりも債務の利払いに多くの国家予算を費やしている国々で暮らしている。一方、国際NGOオックスファムの報告書によれば、世界人口のおよそ半分が貧困の中に暮らしている一方で、世界で最も裕福な1%の人々は2015年以降、少なくとも33.9兆米ドルの富を得ているという。

これらの報告書の発表時期は、2025年6月30日から7月3日にかけてスペイン・セビリアで国連が開催した「第4回開発資金国際会議(FfD4)」に合わせて調整されていた。この会議は、2002年に制度化されて以来、わずか4回しか開催されておらず、前回は2015年だった。各国首脳が集まる今回の会議は、グローバル開発の課題に対処する貴重な機会と位置づけられていた。開会の挨拶で、国連のアントニオ・グテーレス事務総長は、開発のニーズと資金提供との間にある4兆米ドルのギャップに言及し、その深刻さを訴えた。一方で、国連そのものも存続の危機に直面している。活動資金は大幅に不足しており、職員の基本的な配置すら維持できない状況にある。

この危機的な状況にもかかわらず、日本のメディアは表向きにはSDGsへの関心を強調しているものの、実際にはその達成が見込めないという深刻な見通しにも、前述の各種報告書にも、さらには国連の資金危機にすら、ほとんど注意を払っていない。開発資金国際会議そのものも、報道の対象にはならなかった。本記事では、こうした出来事や問題に対するメディアの報道姿勢を探る。対象とするのは、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞の3紙である。

第4回開発資金国際会議(スペイン)の集合写真(写真:La Moncloa / Flickr[CC BY-NC-ND 4.0])

SDGsの危機

SDGsは、2015年に国連で採択されたもので、世界が直面する主要な開発課題を網羅する17の目標から構成されている。その内容は、極度の貧困と飢餓の根絶、すべての人に健康と教育を保障すること、ジェンダー平等の実現、経済的不平等の是正、環境保護と平和の強化など、多岐にわたる。各目標には複数の具体的なターゲットが設定されており、全体では169のターゲットが盛り込まれている。

SDGsは「誰一人取り残さない(leave no one behind)」というスローガンのもとで策定された。その中心にあるのは、世界で最も不利な立場に置かれた人々やコミュニティの基本的なニーズを確実に満たすことにある。しかしそれを実現するには、最も豊かな国々の関与と責任が不可欠である。というのも、低所得国が直面している多くの開発課題には、富裕国の歴史的責任や現在の行動が深く関わっているからだ。国連によれば、「誰一人取り残さない」とは、単に「最貧層に手を差し伸べることだけではない。それは、国の内外における差別や拡大する不平等、そしてその根本的な原因に立ち向かうことを意味している」。

SDGsの達成には15年の期間が設けられていたが、すでに残りは5年となっている。前述のとおり、2025年6月時点のSDSNの報告書によれば、17の目標のいずれも達成の見込みは立っていない。各目標に含まれる個別ターゲットの達成状況を見ても、達成が見込まれているのは全体のわずか17%に過ぎない。残りの83%は、進展が停滞しているか、むしろ後退している状況にある。報告書ではまた、各国ごとのSDGs達成度スコアも示されており、最下位となったのは、南スーダン、中央アフリカ共和国、チャド、ソマリア、イエメンの5カ国だった。

ロヒンギャ人が暮らすバングラデシュの難民キャンプ(写真:UN Women / Flickr[CC BY-NC-ND 2.0])

SDGsの危機に対する報道

では、こうしたSDGsに関する深刻な現実を、日本のメディアはどう報じたのか。結論から言えば、ほとんど報じていない。朝日新聞はSDSNの報告書そのものには言及しているが、その焦点はあくまで日本のSDGs達成度ランキングにあった。また、スコアで最上位に立った国としてフィンランドを紹介する一方で、「取り残されている」人々が最も多く存在する国々には一切触れていない。さらに決定的なのは、現在のままでは世界全体として17の目標すべてが未達に終わるという核心的な事実について、紙面では一言も触れていない点である。朝日新聞が運営するSDGs専門のウェブページ「SDGs ACTION」に掲載された日本のランキングに関する記事の末尾で、ごく簡単に触れられてはいる。しかし、それは紙面ではなく、SDGsをすでに積極的にフォローしている読者だけがアクセスするような場に限られていた(※1)。

毎日新聞と読売新聞に至っては、SDSNの報告書やその内容に一切言及していない。毎日新聞は2015年6月、日本のジェンダー関連のSDGs達成状況をめぐる政府報告を取り上げたが、これはあくまで日本の内部課題に関するものである。また、2025年3月にはドナルド・トランプ政権がSDGsを否定的に扱っていることに関する記事も出しているが、世界でのSDGsの進捗状況には触れていない。読売新聞は2025年6月に「SDGs」の文字がタイトルに入った記事を4本出しているが、そのすべてが日本国内の話題に限られており、SDSNの報告書には触れていない。

近年、日本のメディアはSDGsという概念そのものには強い関心を示してきた。だからこそ、世界がいずれの目標も達成できない見通しであるという重大な事実にメディアがまったく触れていないのは、驚くべきことである。実際に最近の各紙のSDGs報道から見えてくるのは、SDGsの狙いと仕組みに対する根本的な誤解である。第一に、各国の「ランキング」に注目する報道姿勢は、「誰一人取り残さない」というSDGsの核心的な理念を無視している。つまり、世界で最も脆弱な立場にある人々こそ、最も優先して取り組まれるべき存在であるという考え方が、そこには反映されていない。

第二に、このような報道のあり方は、SDGsが持つ世界的な相互連関性や、地球全体が直面する課題の複雑さをないがしろにしている。SDGsの達成は単なる国内問題でも、国同士のランキング競争でもない。すべての国が協力し合い、全体として目標を達成することが求められている。たとえば、日本国内での気候変動対策の取り組みは重要だが、気候変動の原因も影響も国境を越える。世界全体が目標を達成できなければ、地球の温暖化は止まらない。

SDGs報道の詳しい分析はこちらの記事をご参照いただきたい。

ダボス会議で話す朝日新聞のSDGsプロジェクトの国谷裕子氏とオランダのマルク・ルッテ首相(写真:World Economic Forum / Flickr[CC BY-NC-SA 2.0])

開発資金国際会議

ここからは、世界の開発課題に取り組む重要な国際フォーラムのひとつ、「開発資金国際会議(International Conference on Financing for Development:FfD)」に目を向ける。第1回開発資金国際会議は2002年、メキシコのモンテレイで開催され、50を超える国の首脳が参加した。会議の最終合意である「モンテレイ合意」は、開発のための国内外の資金動員、対外債務の削減、さらには国際的な金融・貿易システムにおける構造的問題への対処など、複数の重要分野を網羅した。

続いて2008年には、カタールのドーハで第2回開発資金国際会議(FfD2)が開催された。世界的な金融危機が拡大する中での開催となった。各国首脳も多く参加したが、興味深いことに主要な高所得国の首脳や世界銀行、国際通貨基金(IMF)のトップは出席しなかった。この会議では、モンテレイ合意の実施状況を総括し、今後の方向性を示した「ドーハ宣言」が採択された。

第3回開発資金国際会議(FfD3)は2015年、エチオピアのアディスアベバで開催された。この会議では、開発に関わる多岐にわたる課題についての行動計画が採択された。特に注目されたのは、多くの低所得国が連携して、国際的な租税回避や脱税問題に対応するための税務問題を扱う国際機関の設立を求めた点だ。こうした動きは、税逃れの多くが租税回避地(タックスヘイブン)を通じて行われていることを背景にしている。しかし、この提案はアメリカ、イギリス、日本などの高所得国によって阻止された。

第4回開発資金国際会議(FfD4)は2025年、スペインのセビリアで開催され、約60の国の首脳が参加した。会議は7月3日に閉幕し、成果文書として38ページに及ぶ包括的な報告がまとめられた。そこでは前回同様、開発の促進に向けて取り組むべき多岐にわたる課題が網羅されている。また、もう一つの重要な動きとして、スペインとブラジルが共同で提案した、高額資産保有者に対する効果的な課税を確保するための政府間協調の強化があった。

第4回開発資金国際会議での国連貿易開発会議(UNCTAD)の関係者(写真:UN Trade and Development / Flickr[CC BY-SA 4.0])

開発資金国際会議に関する報道

では、日本のメディアはこれらの4回の会議をどのように報じたのか。2002年の第1回モンテレイ会議については、一定の関心が示されていた。読売新聞は会議前後を通じて11本の記事を掲載し、朝日新聞も10本、毎日新聞も6本の記事を出している。

しかし2002年以降、この会議に関する報道は途絶えた。2008年のカタール会議(FfD2)や2015年のエチオピア会議(FfD3)については、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞のいずれもが記者を派遣して取材するどころか、開催されたことすら記事で触れることはなかった。2025年のスペイン会議(FfD4)については、朝日新聞が開幕前に国連事務総長の開発に関する考えを寄稿記事として掲載し、開催されることに一度は言及した。しかし、会議の開幕、進行、結果に関する報道はどの新聞も一度も行っていない。

国連の財政危機

国連は、SDGsの中核的な推進主体であり、開発資金国際会議の主催者であり、開発全般の議論の場として最も重要な国際機関の一つである。2025年は国連創設80周年にあたるが、祝賀の年とは程遠い。現在、国連はその歴史の中でも最悪とも言える財政危機に直面している。この資金危機の主な原因のひとつは、加盟国による分担金の未払いである。国連の財政は、人口、国民総所得(GNI)、債務負担などの要素を基にした分担率に応じて加盟国が負担する仕組みになっている。しかし、多くの国が拠出義務を果たしておらず、2025年4月時点で24億米ドルの資金不足が生じていた。これは前年よりも10億米ドルも増加している。

この深刻な資金危機を背景に、国連内部では大規模な改革を求める声が高まり、実際にいくつかの提案や議論が進められている。2025年3月、グテーレス国連事務総長は「UN80」イニシアティブを立ち上げ、国連の業務全体を効率化・簡素化することを目的とした改革に着手した。その詳細は5月にさらに明らかにされ、組織全体の再編を含む抜本的な見直しが計画されていることが示された。さらに、内部からリークされたメモには、国連が職員の20%削減を含む大規模な組織再構築を検討していることが記されていた。これは単なる財政再建を超え、国連の存在意義や構造そのものに踏み込む議論となっている。

国連本部、アメリカ・ニューヨーク(写真:John Gillespie / Flickr[CC BY-SA 2.0])

国連の活動全体にかかる費用は、相対的に見れば決して大きいとは言えない。たとえば、世界全体の軍事支出は2024年に2.7兆米ドルに達した一方で、2025年の国連の通常予算はわずか37億米ドルにすぎない。さらに、国連平和維持活動(PKO)にかかる費用は追加で56億米ドルとなっている。これに加えて、難民支援や飢饉下にある国々への食糧支援など、世界各地での人道支援を行うため、国連のさまざまな専門機関が別途資金を各国や他のドナーに求める仕組みとなっている。

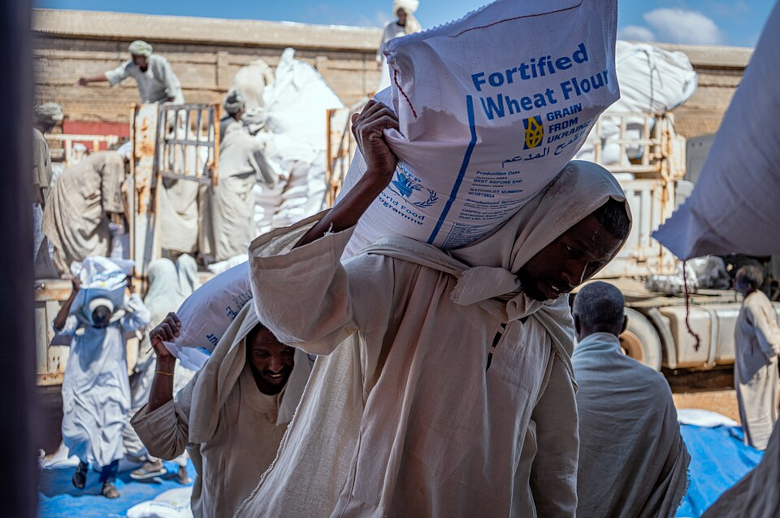

この人道支援のための資金も、深刻な危機に直面している。2025年、国連人道問題調整事務所(OCHA)は、世界中で1億8,000万人に人道支援を届けるために、470億米ドルの資金提供を呼びかけた。しかし、年の半ばに差しかかった時点で、ドナー各国などからの拠出は必要額のわずか13%にとどまっていた。このため国連は、2025年6月、限られた資金の中で優先順位をつけるため、大幅に縮小した支援要請を出さざるを得なかった。その結果、深刻な飢餓に苦しむ人々の数が世界的に増加しているにもかかわらず、国連世界食糧計画(WFP)は支援対象者数の大幅削減を迫られている。つまり、最も支援を必要としている人々への食糧援助が、予算不足のために実現できなくなっている。

国連の財政危機に関する報道

これまでみてきたように、国連という組織にとって、そして人道主義そのものにとって、歴史的な規模の危機である。十分な支援が届かないことで、世界各地で大規模な人命の損失が現実に起きている。しかし、日本のメディアはこの事態の深刻さを十分に認識しているようには見えない。

2025年上半期、日本の大手新聞による国連の資金問題に関する報道はごくわずかだった。読売新聞はこの問題を主題とする記事を3本、朝日新聞と毎日新聞はそれぞれ2本ずつしか掲載していない。これらの記事の多くは、アメリカによる援助削減の影響という文脈で国連の危機を扱っており、国連システム全体が直面している構造的な資金難に踏み込んだ内容は少ない。また、WFPなど個別の人道機関への資金削減に関する報道も一部見られたが、その大半はガザなど一部地域における食糧支援削減に焦点を当てていた。食糧関連の人道危機が最も深刻化しているアフリカ諸国における支援削減については、ほとんど触れられていない。WFPをはじめとする人道機関全体が直面する世界的な資金危機を実質的に扱った記事は、アメリカのWFPに対する支援削減を報じた読売新聞の1本を除いて掲載されていない。加えて、国連の財政危機やその活動全体の危機について、社説という形で取り上げた例は、3紙すべてにおいて見当たらなかった。

このような国連危機に関する報道の少なさを他の話題と比較すると、日本の新聞が何に関心を向けているのかがより明確になる。たとえば、2025年上半期において、アメリカ・ハーバード大学をめぐる「危機」に関する報道量は、国連の危機とそれに伴う人命の損失に関する報道を大きく上回っていた。トランプ政権による助成金の削減や、外国人留学生のビザに関する対応などをめぐる動きに対し、毎日新聞は33本、読売新聞は28本、朝日新聞は17本の記事を掲載している。

トラックから運ばれるWFPの援助物資、スーダン(写真:Abubaker Garelnabei (WFP) / Wikimedia Commons[CC BY 4.0])

単なる「慈善」の問題ではない

現在、世界は人道支援の分野で深刻な資金不足に直面している。それは危機に対する緊急支援だけでなく、長期的な開発協力を含む政府開発援助(ODA)全体が後退傾向にある。最大の援助提供国である欧米諸国は、ODAの規模を大きく縮小している。しかし元から日本を含む主要経済国の大半も、ODAに関して半世紀前に国際的に合意された目標水準(GNIの0.7%)を大きく下回る額しか提供していない(※2)。また、多くの国は国際会議や首脳会談の場で大規模な支援を約束するものの、メディアの関心が薄れると、その約束を果たさないケースが少なくない。このような現象は「ODA債務」とも呼ばれている。実際、G7などが過去20年にわたってアフリカ諸国に対して約束した援助のうち、未履行となっている分は、およそ720億米ドルに達するという試算もある。

しかし、SDGsの達成が進まず、開発全体が停滞している現状は、単に援助の量を増やすだけで解決できる問題ではない。より効果的で持続的な解決策は、現在の世界に存在するさまざまな制度の構造そのものを見直すことである。現行の貿易、金融、税制、投資などの国際的な仕組みの多くは、高所得国に有利に働き、低所得国には不利な条件を強いている。これらの制度や構造は、世界が抱えている巨大な貧富の差の大きな要因となっている。

スペインで開催された第4回開発資金国際会議(FfD4)の冒頭挨拶で、国連事務総長は、不法資本流出や租税回避、そして「持続不可能で、不公正で、到底負担できない」現在の国際的な債務システムの問題を厳しく指摘した。挨拶の締めくくりには、次のような言葉があった。「この会議は慈善のためのものではない。これは、正義を取り戻し、人間の尊厳ある生活を回復するための会議である。この会議は金の話ではない。我々が共に築きたい未来への投資について語る場である」。会議の開催に先立っては、国際人権団体アムネスティ・インターナショナルの代表も、開発資金をめぐる構造的改革の必要性を訴えていた。発言では、国際課税や債務制度の改革、化石燃料への補助金をクリーン・エネルギー投資に振り向けること、さらに「国際金融機関の改革や、より包摂的な開発・資金システムを促すこと」が求められるとした。

現在も、膨大な富が、低所得国から高所得国へと流出し続けている。税の回避、アンフェア・トレード(不公平な貿易)、そして過剰な債務の利払いという形で資金が奪われているのだ。さらに、高所得国の産業活動によって引き起こされてきた気候変動は、低所得国の人々や環境、経済に甚大な被害をもたらしている。それにもかかわらず、高所得国はこうした問題に対する実質的な改革に強く抵抗し続けている。

第4回開発資金国際会議で演説するスペイン首相と国連事務総長(写真:La Moncloa / Flickr[CC BY-NC-ND 4.0])

報道の背景

日本のメディアが上述したような問題に関心を示さない原因については、GNVがこれまで行ってきた多数の調査結果と一致している。国際報道の量でみれば、権力や富が集中する国に偏っており、世界の大多数の人々の苦境するところがほとんど報道の対象にならないのが現状だ。言い換えれば、貧しい国ほど報道されにくい傾向が強いのだ。また、日本のメディアの世界観は、アメリカの視点に強く影響されていることも無視できない。

その結果として、日本のメディアは、世界の開発問題そのものよりも、そうした問題に対する日本政府の対応、あるいはアメリカ政府の対応に関心を向けがちだと言える。国連に関する報道も、国連自体の動きよりも、アメリカ政府が国連に対してどのような姿勢をとっているかを中心に扱う傾向が強い。つまり、国際的な課題の本質よりも、それに対する自国や大国のリアクションの方が報道として優先される構造になっている。

開発資金国際会議に関する日本のメディアでの報道の無さは、会議そのものの内容というよりも、そこに誰が参加したかという点に起因している可能性がある。たとえ約60か国の首脳が出席していたとしても、アメリカ大統領、日本の首相、その他の主要な高所得国の首脳が出席を見送ったことで、日本のメディアにとって「報じる価値が低い」と見なされた可能性も否定できない。

もう一つ要因は、開発資金国際会議が求めている根本的な変化、つまり債務、税制、化石燃料補助金、不公平な貿易などを取り巻く国際システムの改革が、世界中で日本の大企業が享受している経済的利益を脅かすという点にあるかもしれない。これには、大手新聞に広告を出したり、その他の形で新聞と関係している多くの大手企業も含まれている。大手新聞自身も大手企業である。また、自国に所属する大手企業の利益の拡大を促すことを自らの役割と見なしている日本政府も、グローバルな税制改革への抵抗でみられたように、開発資金国際会議で求められるような国際システムへの変化にはけっして前向きではない。こうした状況が、日本のメディアがこのような問題を深く掘り下げない動機になっていると言える。

エチオピアの村で水を売る親子(写真:Rod Waddington / Wikimedia Commons[CC BY-SA 2.0])

日本のメディアはSDGsに対して一定の関心を示しているものの、その報道は実際のSDGsの本来の目的や達成状況とは大きく乖離している。報道の中心は、主に日本企業の関心分野やそれらがSDGsに「貢献している」とする前向きな広報的主張の紹介に偏っており、同じ企業の活動が引き起こしている環境破壊や人権侵害など、SDGsの達成を阻害している側面についてはほとんど取り上げられない。また、報道の多くは国内の環境対策や取り組みに焦点を当てており、世界的な貧困や不平等といったSDGsの核心的課題に対する言及はきわめて少ない。「誰一人取り残さない」というSDGsの根本理念は、日本のSDGs報道の中にはほとんど見られない。

SDGsの達成に関心があるという姿勢を見せながら、その達成が現状ではほぼ不可能であるという事実を読者に伝えない日本のメディアの姿勢は、極めて矛盾していると言わざるを得ない。また、10年ぶりに開催され、世界の開発資金に関する議論の場として重要な意味を持つ国際会議を、ほぼ無視するかのように報道しなかったことも同様に理解しがたい。

第4回開発資金国際会議(FfD4)に関する情報は、公式ウェブサイトに多数掲載されており、会議の議論の様子を収めた映像資料も公開されている。主要な日本の新聞社から記者が現地に派遣されなかったとしても、取材・報道の機会は今も残されている。

遅すぎるわけではない。今こそ、メディアの姿勢が問われている。

※1 6月には、SDSNの報告書とは無関係のオンライン記事でも、SDGsの達成に関して児童労働の問題が取り上げられていた。

※2 国連総会は1970年に、高所得国は国民総所得(GNI)の0.7%を援助として提供するという目標に合意した。日本の2024年のODAはGNIのわずか0.39%だった。

ライター:Virgil Hawkins

記事ありがとうございます。このニュースは中で分析されている通り、日本のメディア(大手だけでなく独立系も含めて)ほぼまったく報じられていないかと思います。SDGsについても以前よりかなり言及は減りました。特に大手メディアはかなり近視眼的になっており、まさに「日本のメディアは、世界の開発問題そのものよりも、そうした問題に対する日本政府の対応、あるいはアメリカ政府の対応に関心を向けがち」だという意見には全く賛成いたします。もう少し、世界の一員である、自分たちの行動が世界、特に貧困国に影響を及ぼしているという自覚をメディアが持ってほしいと考えます。

SDGsバッジをつけている人はどれくらいこういう問題を知っているのだろうと思った。SDGsはもちろん、国連のこうした危機についてもっと多くの人が関心を持つべき。