武力紛争は世界各地で繰り広げられている。過去5年だけで、武力紛争と呼べるものは少なくとも50カ国で報告されている。しかし、日本の報道機関が発信する情報からこれらの紛争の現状と関連する問題をどれほど見ることができるのだろうか。GNVは約10年間、日本における紛争関連報道を分析しており、そこに存在する多くの偏りを明らかにしてきた。本記事では、この8年間の分析を振り返る。

戦争ジャーナリスト(写真:ChameleonsEye / Shutterstock.com)

注目されない紛争

紛争に関する報道分析からまず目立つのは、世界の大半の紛争は報道されないということである。1つか2つの紛争が集中的に注目され、それ以外の紛争に関する報道がほとんどないというのが現状である。注目される紛争は必ずしも規模によって「選ばれる」とは限らない。死傷者や避難民が多く、人道状況が極めて深刻な紛争であっても、ほとんど報道されない紛争もある。

例えば2023年から続くスーダンでの紛争は、人口の約半分にあたる2,500万人もの人々が人道支援を必要とする状況に陥り、記録が開始されてから史上最大の人道危機と呼ばれている。しかし問題の規模の割に報道量が非常に少なく、2024年には大手新聞で数回ずつしか報じられなかった。例えば、朝日新聞において、この紛争はロシア・ウクライナの紛争の40分の1、イスラエル・パレスチナの紛争の90分の1程の記事でしか取り上げられていない。

「2024年潜んだ世界の10大ニュース」2024年12月19日

コンゴ民主共和国が抱える紛争も挙げることができる。

コンゴ民主共和国が直面している現実は厳しい。この国で起こる紛争は1950年代の朝鮮戦争以来、世界最多の死者数を出しており、1998年から2007年の間に540万人以上もの犠牲者を出した(2007年以降、死者数の調査は行われていない)。2003年まで周辺8カ国を巻き込む大規模な紛争となり、それ以降も、東部の南北キヴ州や中央のカサイ州で複数の紛争が現在も続いている。

「問題の規模は大きく、報道は少ない:コンゴ民主共和国」2019年2月21日

イエメン紛争も多くの周辺国を巻き込み、世界で最も深刻な人道危機だと呼ばれた時期もあった。しかし報道で注目されることはなかった。

「イエメンの人道危機:報道されない紛争の背景に」2018年4月26日

スーダン、コンゴ民主共和国、イエメンなどの大規模な紛争は「ステルス紛争」とも呼ぶことができる。

「ステルス紛争」とは、報道などを通じて目に見えるようになっているわけではない紛争を指す。レーダーに探知されにくいステルス戦略爆撃機のように、ステルス紛争はニュースメディアの「レーダー」にもほとんど探知されないため、一般市民の意識にも台頭しない。「忘れ去られた紛争」という言い方もあるが、これらはメディアのレーダーから外れる前に一時的に注目を集めたものを指す。ステルス紛争の多くは、もともと報道で注目されることがなかった。つまり、記憶されたことがないため、忘れ去られることもない。

「紛争報道の決定要因」2024年4月18日

注目される紛争

2022年以降、報道における圧倒的な注目を集めているのは、これらの国ではなく、ロシア・ウクライナ紛争とイスラエル・パレスチナ紛争である。

「テレビに映らない紛争・避難民」2024年6月6日

ヨーロッパで起きる紛争や、アメリカ軍が参戦する中東の紛争が特に注目される傾向にあると言える。

報道の格差はウクライナだけにとどまらない。1990年代のボスニア紛争やコソボ紛争などの他のヨーロッパでの紛争に関しても、規模に関してはそれらに比べてはるかに大きいアフリカにおける紛争よりも人道的観点から報じられていた。また、格差が生じているのは紛争に関する報道だけではない。難民の数やテロによる犠牲者数においてヨーロッパが占める割合は、それぞれ世界全体の数パーセント程度だが、難民においてもテロにおいても、これらの問題とヨーロッパを関連付ける報道量が、全体の半分以上だと示す調査も、過去のGNVの記事で紹介した。

「武力紛争にみる日本の人道報道を問う」2022年3月31日

紛争を報道するかどうかを決めるときに、人道被害の度合いが重要視されるどころか、要因のひとつにもなっていないとも言える。ここで重要になってくるのがバランスであろう。

すべての紛争が平等に報道される必要はない。しかし現在の紛争報道を見渡すと、その格差があまりにも大きい。例えば、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞の3紙において、ロシア・ウクライナ戦争が2022年前半の全紛争報道の約95%もの部分を占めた。

「紛争報道の決定要因」2024年4月18日

では、紛争報道は実際、どのような要因で決まるのだろうか。

武力紛争がどの程度報道されるかについては様々な要因が複雑に絡み合っている。2008年に本記事の著者が書いた『ステルス紛争:世界最悪の暴力はいかに無視されるか』というタイトルの本においては、紛争報道の報道量が左右される6つの要因を挙げている。1)国益・政治的関心、2)距離・アクセス、3)共感できる度合い、4)同情できる度合い、5)単純さ、6)センセーショナリズム、である。

「紛争報道の決定要因」2024年4月18日

イエメン紛争で破壊された教室に立つ子どもたち、2018年(写真:anasalhajj / Shutterstock.com)

紛争の性質

また、武力紛争を報道する際、メディアはどのようにその紛争の実態を捉えるのか。紛争を読者・視聴者によりわかりやすく見えるように単純化してみせることがある。しかしこの報じ方が、誤解を招きかねないことも少なくない。「内戦」というラベルをその一例に挙げることができる。

武力紛争が報道されるとき、「国家間戦争」と「内戦」の二択に分かれている場合がほとんどではないだろうか。つまり紛争というラベルを貼るときに、「国家」が主要な単位になっている。その中でも「国家間戦争」は非常に限定的な場面でしか使われない傾向にある。例えば湾岸戦争、イラク戦争、アフガニスタン戦争のように、2つ以上の国家の国軍が大々的に衝突する戦争以外は、「内戦」とされる場合が多い。しかし、ある紛争に「内戦」というラベルが貼られると、あたかもひとつの国の中だけで紛争が起きており、紛争当事者もその国の中の者に限定されているかのように勘違いされかねない。

そもそも紛争の現状と仕組みを正確にみれば、「国家」は必ずしも適切な単位になっていないことがわかる。たとえ暴力行為そのものがひとつの国の領土内で起きているとしても、ほぼ例外なく、他国軍や武装勢力、民間軍事会社などが直接関与している。また、紛争当事者に基地、資金、物資、武器などを提供したり、紛争当事者の資金源となる資源を購入する者の中に国外の多くの企業等が含まれているのが一般的である。さらに隣国に難民が流れ出たり、紛争自体が他国への不安定材料となることも極めて多い。複数の国の領土内にある個別の紛争が混じり合うケースも決して少なくない。グローバル化がこのような現象をさらに加速させている。

「国際報道において誤解を招く5つのことば(その1)」2020年2月27日

補足説明:「内戦は存在するのか(GNVポッドキャスト26)」2019年12月16日

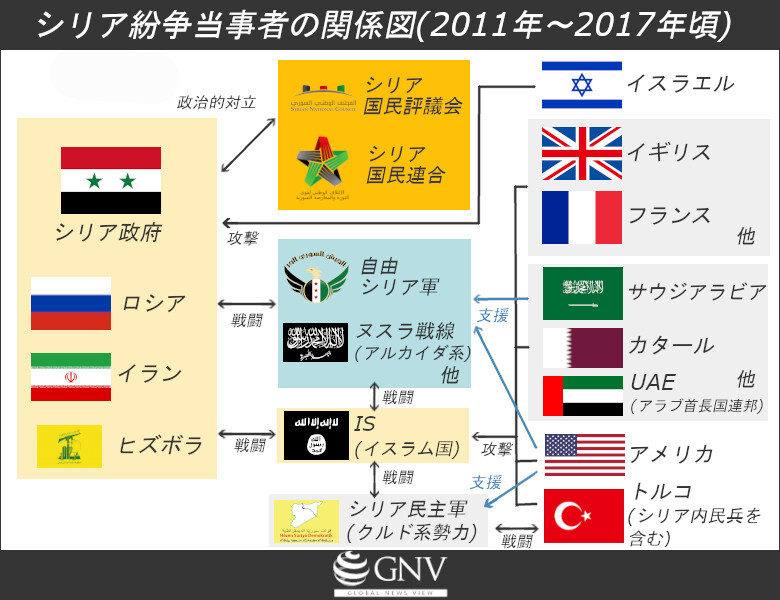

実際、「内戦」として報じられてきた紛争の多くには、国外から複数の当事者が参戦している。シリア紛争がその代表的な例であろう。

「シリア:拡大する人道危機」2023年2月16日

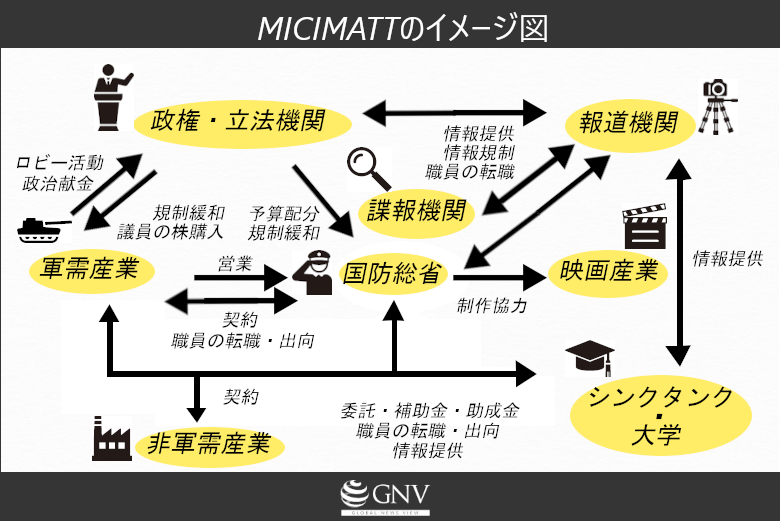

さらに、紛争を可能にしている要因として世界各地で拡大し続ける軍需産業も視野に入れる必要がある。特に、武器生産や貿易を左右する政府、軍、軍需産業やその他の機関の密接な関係、いわゆる「軍産複合体」及び、拡大された軍産複合体、「軍産・議会・諜報・メディア・アカデミア・シンクタンク複合体」(MICIMATT:ミキマット)が肝心となってくる。

日本の報道機関は、軍産複合体ともたらされる問題を軽視してきたと言わざるを得ない。なぜ世界各地で国防費が増大しているのか、なぜ国家間対立が深まるのか、なぜ武力紛争が長期化するのかといった問いに対する答えを、報道から導き出すことは難しい。そこで、各国に潜む巨大な軍産複合体は、ひとつの手がかりとなろう。

「軍産複合体:報道から見えてこない巨大な力」2023年11月30日

「軍産複合体:報道から見えてこない巨大な力」2023年11月30日

和平

最後に和平について。メディアは紛争に注目することがあっても、和平、または和平に向けた動きや呼びかけについて報道することは少ない。例えば、ロシア・ウクライナ紛争に関する日本の報道において、和平に向けた動きを捉える報道量の少なさが目立つ。

「ウクライナ・ロシア戦争で見る和平報道」2023年6月8日

戦闘が中心となる紛争報道にはどんな問題が潜んでいるのだろうか。

砂を巻き上げ砂利道を進む戦車の列、市街地での爆発、涙の枯れた子供たち。武力紛争を報じるニュースで一度は目にしたことがある一コマではないだろうか。これらの映像はいかにも現地の様子を、刻々と鮮明に我々に伝えてくれているように感じる。しかしながら、こういった映像はその紛争の実情をどこまで伝えることができているだろうか。このようなイメージで伝えられる紛争報道では、我々は紛争の「緊迫感」、「激しさ」、「悲惨さ」を理解したつもりになるかもしれない。しかし、恐らく紛争の背景や平和に向けた取り組みを含めた紛争の全体像を理解することは難しい。

争報道は何のためにするのか。各メディアやジャーナリストには、紛争について伝えることの意義を再確認して紛争報道をしていくことが求められているだろう。

「日本の紛争報道を問う」2022年2月3日

ライター:Virgil Hawkins

0 Comments