2024年も日本の国際報道において、世界に関する一部の限られたニュースのみが大きく取り上げられていた。例えば2024年11月に投票が行われたアメリカ大統領選は1月から国際報道の大部分を占め、年間を通じて大きく注目された。その他にも中国と台湾の政治的緊張や、ロシア・ウクライナやイスラエル・パレスチナの情勢、韓国での戒厳令発令といった話題は、連日の報道で大きく注目された。

このような一部の話題に報道が集中する一方で、重大でありながら、日本のメディアでほとんど報道されていない問題も多くあった。例えば2023年から続くスーダンでの紛争は、人口の約半分にあたる2,500万人もの人々が人道支援を必要とする状況に陥り、記録が開始されてから史上最大の人道危機と呼ばれている。しかし問題の規模の割に報道量が非常に少なく、2024年には大手新聞で数回ずつしか報じられなかった。例えば、朝日新聞において、この紛争はロシア・ウクライナの紛争の40分の1、イスラエル・パレスチナの紛争の90分の1程の記事でしか取り上げられていない(※1)。これ以外にも2024年に社会や人々の生活に大きな影響をもたらした出来事の中には、ほとんど、あるいは全く報じられていないニュースが多く存在している。

GNVでは例年、重大であるにも関わらず十分に報道されていないニュースを「潜んだ世界の10大ニュース」と題し、ランキング形式にまとめている。今回は2024年の1年間で、GNVが選出した10の出来事を順番に発表していく。順番を決める際に用いた詳細な基準(※2)や報道量の測り方(※3)は脚注に記載している。それでは、2024年の潜んだ10大ニュースを1位から見ていこう。

第1位 世界で18歳未満の少女の8人に1人が性的暴行の被害に直面

2024年10月9日に発表された国連児童基金(UNICEF)の報告書によると、現在ほぼ8人に1人の割合に値する3億7,000万人以上の少女と女性が18歳になる前にレイプや性的暴行の被害を受けていることが明らかとなった。世界全体を対象とした調査が行われるのはこれが初めてのことである。子どもに対する性的暴力は世界中の地域で発生しており、オンラインや言葉による虐待など、「非接触型」の性的暴力を含めると、影響を受ける少女や女性の数は世界で6億5,000万人、つまり5人に1人に上るという。さらに、紛争下や政情が不安定な地域において、4人に1人の少女がレイプや性的暴行に直面していると同報告書は伝えている。また、同機関によれば少女と女性が最も深刻な影響を受けている一方で、約11人に1人の少年または男性が幼少期にレイプや性的暴行の被害に直面しているという。性暴力のトラウマは成人期まで影響することが多く、性感染症、薬物乱用、社会的孤立、不安やうつ病などのメンタルヘルスの問題や、健全な人間関係の形成にかかる課題などのリスクが高まるということも指摘されている。

報道量

朝日新聞:0記事/0字

毎日新聞:0記事/0字

読売新聞:0記事/0字

(写真:Davizro Photography / Shutterstock.com)

第2位 44億人が安全な水へのアクセス不足、これまでの推定の2倍に

2024年8月15日にサイエンス誌に掲載された研究で、世界人口の半数以上に当たる約44億人が安全な家庭用飲料水へのアクセスを持っていないと発表された。これは2020年に世界保健機関(WHO)と国連児童基金(UNICEF)が推定した20億人という数値の約2倍以上であり、問題が過小評価されていたことが浮き彫りとなった。これまでUNICEFは、安全な水にアクセスできる人数を把握する際、世帯調査に依存してきた。しかし、この調査方法は情報収集頻度が極端に少ない点や、水質についてのデータが不足している点、公共施設の飲料水の使用については言及されていない点などから、不完全なデータに頼っているという側面があった。また、同報告書によれば、この水不足の原因は水量だけではなく、水の供給と水質にもあることが指摘されている。特にサハラ以南アフリカでは、居住敷地内での飲料水サービスがない人が6億5,000万人以上いると推定されている。また飲料水にアクセスできない44億人のうち半数以上が、大腸菌の大量発生、つまり糞便による水質汚染を原因としていることが明らかになった。汚染された水による下痢は、主に南アジアとサハラ以南のアフリカにおいて毎日1,000人以上の幼児が死亡する原因となっている。

報道量

朝日新聞:0記事/0字

毎日新聞:0記事/0字

読売新聞:0記事/0字

コンゴ民主共和国:真水を運ぶために働く少女たち(写真:Riccardo Mayer / Shutterstock.com)

第3位 避難民、10年で倍増

国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は2024年6月末時点で、世界の避難民の数は推定で1億2,260万人に達したと報告した。なお、このうちおよそ5人に3人が国内避難民として自国にとどまっている(※4)。世界の避難民の数は12年連続で増加を続けており、2023年末からは約530万人、率にして5%ほど増加している。また、10年前と比較すると避難民の数はほぼ倍増しており、世界全体の67人に1人が避難民に当たる計算になる。出身国を見ると特定の10の国と地域(※5)からの避難民が全体の3分の2を占めているが、2024年に焦点を当ててみると別の側面が見えてくる。現在特に深刻なのは、2024年前半だけで160万人もの避難民が発生したスーダンだ。この国では2023年から紛争が激化し、首都のハルツーム付近だけでも少なくとも6万人以上が犠牲となっている。そしてこの紛争の影響で、本記事の執筆時点でこれまでに少なくとも国内人口の約30%に当たる1,410万人もの人々が避難を余儀なくされている。また、報告書によればミャンマーでは約91万人、コンゴ民主共和国では約85万人、ウクライナでは約40万人、ハイチでは約26万人の人々が2024年前半で新たに避難民となった。

報道量

朝日新聞:2記事/2,008字

毎日新聞:1記事/522字

読売新聞:2記事/891字

南スーダンの難民キャンプの様子(写真:EU Civil Protection and Humanitarian Aid / Flickr [CC BY-NC-ND 2.0])

第4位 イスラエル・パレスチナ紛争で脅かされるヨーロッパの表現と集会の自由

2023年10月にイスラエル・パレスチナ紛争が激化したことに合わせ、複数のヨーロッパ諸国政府がパレスチナへの支持を表明する人々の表現と集会の権利への制限を強めた。市民社会組織はその制限のレベルを「前例がない」ものとしている。制限には、パレスチナを支持するデモに対する「公序良俗」や「治安」の維持といった曖昧な理由での一方的な禁止や、パレスチナに関連するシンボル、すなわちパレスチナ国旗とパレスチナ伝統のスカーフ(「ケフィエ」)の使用禁止などが含まれている。世界人権宣言や欧州人権条約に保障されているはずの表現と集会の自由の権利が抑制された背景には、多くの国で違法となっている反ユダヤ主義の言動をイスラエル政府に対する批判と混同させた各国政府の方針がある。パレスチナを支持する表現はオンライン上においても規制が強められた。欧州連合(EU)が大手SNSプラットフォームに圧力をかける側面もあったが、SNSプラットフォームが独自の検閲を利用者の投稿内容にかけているという報告もある。

報道量

朝日新聞:0記事/0字

毎日新聞:0記事/0字

読売新聞:0記事/0字

パレスチナを支持するデモを強制的に解散させる警官たち。オランダ、アムステルダム(写真:pmvfoto / Shutterstock.com)

第5位 チャドとセネガルからフランス軍の撤退へ

2024年11月28日、チャドの外務大臣は旧宗主国であるフランスとの軍事協力に終止符を打つと発表した。 これにより、フランスが重要視してきたサヘル地域の最後の軍事拠点がなくなることになる。チャドでは、2021年に前大統領の息子マハマト・デビ氏が憲法に反して政権トップに就任したものの、その背景にはフランスの支援が指摘され、政府およびフランスに対する不満が高まっていた。また、チャドだけでなくサヘル地域全体でフランス軍の駐留が行われていたが、紛争は安定するどころか悪化していた側面がある。このようにフランスへの信用が大きく低下する中で、チャドの外務大臣は、チャドの「完全な主権を取り戻すときが来た」と述べ、この関係に終止符を打った。しかしチャドはフランスとの関係自体は継続したいと考えており、同時にロシア、トルコ、アラブ首長国連邦(UAE)との関係強化を進めると思われる。一方、同じくサヘル地域に位置するセネガルも、国内に存在するすべてのフランス軍基地を閉鎖すべきであると述べるなど、この出来事が植民地時代から続くサヘル地域へのフランスの関与を弱める契機となったとの指摘もある。

報道量

朝日新聞:0記事/0字

毎日新聞:0記事/0字

読売新聞:0記事/0字

軍事作戦を終えたチャド軍、2020年(写真:André Kodmadjingar (VOA) / Wikimedia Commons [Public domain])

第6位 気候変動対策について過去最多の91か国がICJで意見陳述

2024年12月に、91もの国々が、国際司法裁判所(ICJ)で開催された公聴会で、気候変動対策に関する口頭陳述を行った。この提言は、長年島嶼国の法学生グループが行ってきた活動と、バヌアツが主導した外交努力の結果、2023年に132か国もの国々が賛同した決議において、国連総会がICJに勧告的意見を要請したことで実現したものだ。これは温室効果ガスの排出量上位にいる高所得国に対して気候変動対策の法的な責任を問おうとするものである。公聴会では、気候変動により海面上昇などの実質的被害を受けているのは特にこれらの島嶼国であることから、「私たちは、自らが生み出したわけではない危機の最前線に立たされている。」とバヌアツの代表者は不満を露わにした。公聴会は2024年12月に開催され現在は終了したが、会期中にアメリカや中国、インドなどの排出上位国が島嶼国らの主張に抵抗を示しており、それに対して参加各国が非難の声を寄せている。今後はこの公聴会の結果を踏まえて、ICJが2025年に最終的な勧告的意見を出すと見られている。

報道量

朝日新聞:0記事/0字

毎日新聞:0記事/0字

読売新聞:0記事/0字

ICJで開催された気候変動に関する公聴会、2024年12月(写真:UN Photo/ICJ-CIJ/Frank van Beek [Fair use])

第7位 世界人口の半数、社会福祉制度へのアクセスを獲得する

2024年9月に発表された国際労働機関(ILO)の報告書によると、世界人口の52.4%は少なくとも一種の社会福祉制度の保護を受けることができるようになった。2015年時の42.8%から着実に改善されている。しかし現在のペースでは、世界のすべての人が社会福祉制度へのアクセスを部分的にでも受けられるようになるのは2073年になり、ILOは進歩が「遅すぎる」と主張する。また、最貧国が置き去りにされている状況が続いており、これらの国では改善がみられていないことも問題である。社会福祉は、幼児を抱える家庭、高齢者、障害者、失業者、業務上負傷を負った人などさまざまな市民を対象としている。低所得国では、社会福祉制度をどこまで拡大してより多くの人々を包摂することができるかが大きな課題となっている。また、保護を受けることができる人数がついに世界人口の半分を超えたとしても、限定的であり、あくまでの一種以上の保護であって全ての人の必要とするニーズが満たされているとは限らない。さらに、保護がある場合でも、国によって保護のレベルには大きな差が見られている。例えば、ナイジェリア政府の制度から得られる年金は、生存に必要な金額を大きく下回っている。

報道量

朝日新聞:0記事/0字

毎日新聞:0記事/0字

読売新聞:0記事/0字

階段を登る高齢男性、コロンビア(写真:Adam Cohn / Flickr [CC BY-NC-ND 2.0])

第8位 南米でコカインの製造が増加

国連薬物犯罪事務所(UNODC)が2024年に発表した報告書によると、コカインの独占的な生産地であるコロンビア、ペルー、ボリビアの3か国で2022年に製造されたコカインの量が2,700トン以上であり、前年に比べて20%以上も増加したことが明らかになった。さらに、2023年にコロンビアで生産されたコカインの量は前年比で53%の増加となる2,664トンになる見込みだという。生産量の増加を反映しているのか、2024年はドイツ、スペイン、ドミニカ共和国、ボリビアなど多くの国で記録的な量のコカインが押収された年となった。また、コロンビア国内では62か国が参加した共同捜査により225トンのコカインを含む1,400トンの薬物が押収された。なお、コカインは暴力とも密接に関連している。コカインは生産された後、犯罪組織により中南米諸国を複雑に経由して北アメリカやヨーロッパに密輸されるが、その経由地となる国では犯罪や汚職が増加すると指摘されている。エクアドルでは特にこの傾向が顕著で、2019年から2022年の間にコカインの押収量と殺人発生率がそれぞれおよそ5倍に急増したと報告されている。

報道量

朝日新聞:0記事/0字

毎日新聞:0記事/0字

読売新聞:0記事/0字

3億5,200万米ドル相当のコカインを密輸する半潜水艦(写真:U.S. Customs and Border Protection via Marion Doss / Flickr [CC BY-SA 2.0])

第9位 欧州司法裁判所、西サハラの自治権を認める裁定

2024年10月4日、EUの司法裁判所は2019年にEUとモロッコ間で結ばれた貿易協定について、西サハラの同意が得られないまま締結されているため無効であるとの判決を下した。判決は、モロッコによって占領されている西サハラの人々の同意がないまま結ばれた同協定が、自決権に反するものであるとの見解を示している。モロッコはこれを非難する一方で、西サハラにおける統治権を主張するポリサリオ戦線や活動家たちは判決を歓迎している。モロッコは1975年から西サハラの領土の大部分を占領しており、ICJはこれを認めていない。しかし、ICJの勧告を無視したモロッコによる支配は、モロッコによる独立活動家への抑圧や住民の避難などにもつながっている。モロッコとEUの間の自由貿易と漁業パートナーシップに対しては、モロッコからの独立運動を展開するポリサリオ戦線は2012年から同協定から西サハラを除外するように法廷で争ってきた。今回の欧州裁判所による判決は、さらなる展開を見せる可能性もある。専門家の中には、今後のEUとモロッコ間の取り決めの際に西サハラ側の当事者としてポリサリオ戦線が参加することで、モロッコと西サハラ間の紛争解決が後押しされる可能性もあるとの見方もある。

報道量

朝日新聞:0記事/0字

毎日新聞:0記事/0字

読売新聞:0記事/0字

港と漁船、西サハラ(写真:Guillaume Galdrat / Flickr [CC BY-SA 2.0])

第10位 中央アジア最後の国境画定で合意

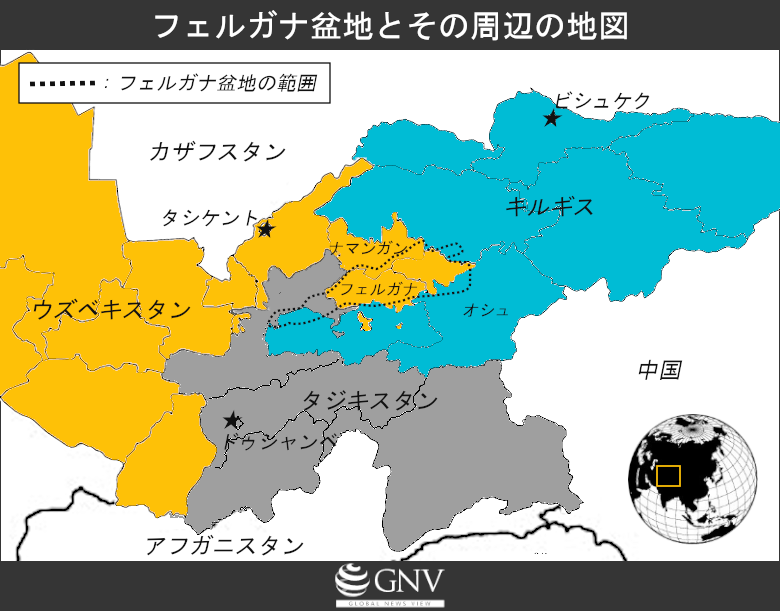

2024年12月4日、タジキスタンとキルギスは両国間に存在する中央アジアで最後の未確定国境について合意したと発表した。この国境問題は、ソ連崩壊後の独立以降33年間に渡って両国の懸案となってきた。この国境問題は単なる地図上の問題にとどまらず、軍事衝突や国境を管理する役人の汚職などの問題の一因となってきた。特に軍事衝突に関しては、2022年9月に約100人が犠牲になる大規模な衝突にも発展した。さらに、曖昧な国境管理体制を利用して武装勢力が影響力を広げたり、犯罪組織が薬物を密輸したりしていることも指摘されている。これらを考慮すると、両国の国境問題はタジキスタン、キルギス、ウズベキスタンの3か国にまたがるフェルガナ盆地一帯の不安定さに寄与しているとも言える。今回の国境線の合意により、これらの問題が解決に向かうことが期待される。しかし、国境線の詳細や具体的な管理体制については発表されておらず、また政府間で合意された国境線に国内の同意が得られるかは不透明な状況にあると指摘されている。

報道量

朝日新聞:0記事/0字

毎日新聞:0記事/0字

読売新聞:0記事/0字

作成:Mayuko Hanafusa

2024年においても、報道量は少ないものの非常に重大なニュースが多くあった。特に2024年の10大ニュースは、国連をはじめとした国際機関などが発表した調査結果・報告に基づく、世界全体の動態に関連するものが多くランクインした。一般的に国際報道は、国内報道に比べて取材のコストが大きいことから、経済的に厳しい報道機関において、その割合が少なくなることが指摘されている。しかしこのような世界全体の情勢に関するマクロな話題については、具体的な現場での取材を行わなくとも、新聞やテレビなどで報じることは難しくないはずだ。しかし2024年の1年間このような話題が大手メディアの報道で取り上げられることはほとんどなかった。

また今回も、トップ10には選ばれなかったものの、重大なニュースが他にも数多くあった。例えば、イエメンで長年続く紛争において、54万人もの子供が重度の消耗症に陥っていることや、アフリカの南部地域で100年に1度の規模の大規模な干ばつが起きていたことも、候補として取り上げられた。依然としてアフリカや中東・南アジアなどに関する出来事は、報道量が少ない傾向が見られた。

GNVはこれからも「報道されない世界を伝える」という理念のもと、大手報道機関が注目しない世界のニュースを伝え続ける。

※1 2024年1月1日から2024年12月18日の調査期間内での朝日新聞のオンラインデータベース(朝日新聞クロスサーチ)において、国際面の記事の見出しに「スーダン」が含まれた記事は4件。「ウクライナ」が含まれたのは178件。「イスラエルORガザORパレスチナ」は358件。

※2 ランキングの選出にあたっては、出来事・現象の報道量、及ぼす影響の大きさ、2024年での変化の規模など、複数の基準に則り評価を行った。また、2024年以前より続いている出来事や現象であっても、2024年に明らかになった事柄については2024年に起きたニュースと同様にランクインさせている。

具体的な決め方は以下の通りである。世界を6つの地域(①東・南・中央アジア、②東南アジア・太平洋・インド洋、③中東・北アフリカ、④サハラ以南アフリカ、⑤ヨーロッパ、⑥南北アメリカ)に分け、それぞれの地域で起こった重大と考えられる出来事・現象で、日本国内において報道量の少なかったものを4件ずつ、さらに地域に限定されないグローバルな出来事・現象を6件、計30件ピックアップした。

それぞれの出来事・現象に対して、(1)報道量の少なさ、(2)影響を受ける人数と影響の度合い、(3)政治・経済・社会・安全保障などのシステムへの影響度、(4)越境性、(5)新鮮度という5つの基準について、それぞれ3点満点で点数をつけた。特に、注目されていない事柄を重要視するランキングであるため、(1)報道量の少なさに関しては比重を倍にした。その結果をもとに候補に上がった30件から10件に絞り、編集会議で協議して順位を決定した。なお、報道量は2024年1月1日から2022年12月18日までを集計したものである。

※3 報道量を調べる際には、朝日新聞・毎日新聞・読売新聞3社のオンラインデータベース(朝日新聞:朝日新聞クロスサーチ、毎日新聞:マイ索、読売新聞:ヨミダス歴史館)を使用した。全国版と地域版の東京の朝刊及び夕刊を対象とし、見出しのみならず本文にも着目した。

※4 ここでいう避難民とは、UNHCRの支援対象者、国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)の支援対象者、庇護希望者、国内避難民、その他国際的な保護を必要とする人々の総称である。

※5 10の国と地域とは、アフガニスタン、コロンビア、コンゴ民主共和国、ソマリア、パレスチナ、スーダン、シリア、ウクライナ、ベネズエラ、イエメンを指す。

ライター:Takumi Kuriyama, Seita Morimoto, Chiori Murata, Virgil Hawkins, Azusa Iwane

特に1位のニュースが衝撃的であると同時に、心が痛みました。

今年のランキング、待ってました!

お疲れ様でした。

朝日新聞、毎日新聞、読売新聞の「0記事/0字」がいつもより目立っていませんか??

大手メディアがまったく報道してないものばかり。

この記事で取り上げられたニュースの内容の深刻さにも関わらず、全く目にすることもなかったニュースが多いことに衝撃を受けました。報道をする側だけではなく、報道を受け取る私たち側にも報道と向き合う姿勢を変える必要があるのかもしれません。

2024年度も、待ってました

日本の報道機関ももっとこういうニュースを報道すればいいのに!

どれも日本のニュースメディアでは、あまり目にしたこととのないもので、非常に勉強になりました。特に、1位のニュースなんて、認知できていない数値もありそうですし、実際はもと割合が高いんだろうなとも思います、、、

世界の8歳未満の少女の8人に1人が性的暴行の被害に直面、というニュースが衝撃的。性暴力の被害を訴えた本人が社会から潰されるのは日本だけでなく、男尊女卑の傾向が強いインドなど、世界全体で共通する問題なのかなと思った。被害者支援だけでなく、自分や相手の身体に対して思いやりをもたせるような包括的な性教育を導入するためには、やはりメディアの力が重要だと思う。

「イスラエル・パレスチナ紛争で脅かされるヨーロッパの表現と集会の自由」 についての報道がなかったことに驚きを隠せません。

報道の自由が他国で、民主的であるとされている地域で、こんなにも脅かされているのに、それを看過していると、気がついた時には自分たちも取り返しがつかないほど深刻な状況に陥っていた…なんてこともあり得るなと思いました。

メディアやジャーナリストたちにはもっと世界のいろいろな側面を知ることができる報道を伝えてくれることを期待します。そして、GNVのようにメインストリームのメディアを補完してくれる活動をこれからも応援しています!