世界の人口の過半数がいわゆる「貧困状態」に置かれている。貧困は極めて複雑な社会現象であり、その背景にはさまざまな要因が密接に絡み合っている。貧困が蔓延するコミュニティや、国家レベルでの社会・経済・政治問題が内的要因となっている場合もある一方で、歴史的な負の遺産や、現在も続く不公平な世界の貿易システムなど構成する外的要因もある。GNVはこれまで世界レベルで貧困を捉えようとする記事やポッドキャストを多く発信している。今回は、貧困問題に関連するGNVのアーカイブ記事をいくつかピックアップし、内容の一部を抜粋しつつ、この大きな問題を振り返る。

貧困を捉える難しさ

貧困は簡単に計ることが難しく、単に「お金」だけの問題ではない。

「貧困」の形態は場所や状況によって大きく異なる。貧困を考えるにあたって、衣食住の存在はもちろん、大気質や水質、保健医療や教育の現状にも目を向けていく必要がある。そのためには個人の所得だけではなく、政府が提供する福祉制度やその他のサポート体制によっても人々の置かれる状況は異なる。現金はあまりないが自給自足の生活を営む農民から見た貧困は、都会の低所得者層地区に暮らす無職の人から見た貧困とは違う。ジェンダーや年齢、障害の有無、健康状態、教育の機会などによっても違う。その状態に置かれている人々にしかわからない側面も多々ある。様々な形態で現れる貧困のことを「多次元の貧困」という。

「世界の貧困状況をどう読み解くのか?」2021年10月28日

しかし、貧困を表す数字もある。例えば、一定の所得以下で暮らす人々を数えるという手法などがそのひとつとなる。

世界銀行は2015年以降、1日1.9米ドル以下で暮らす人が極度の貧困状態に値すると定めている。1990年に1米ドルと設定されてから、インフレに合わせて少しずつ引き上げられているこの線はもともと、15の低所得国で設定された貧困ラインの平均から決められた。

「世界の貧困状況をどう読み解くのか?」2021年10月28日

インドネシア、東ロンボクでの買い物(写真:Asian Development Bank / Flickr [CC BY-NC-ND 2.0])

2022年以降、世界銀行は極度の貧困ラインを1日2.15米ドルに引き上げている。しかしこの設定金額があまりにも低くすぎるという批判もある。

1日5.5米ドル(月額170米ドル程度)、あるいは1日10米ドル(月額310米ドル程度)になったとしても実際の生活はどこまで可能だろうか。根拠が必ずしも現実に見合っていないこれらの所得基準に対して、「エシカル(倫理的)な貧困ライン」を提案する研究者もいる。寿命と所得との関係がその基準となり、暮らしに使える所得がどこまで下がると生存率が著しく下がるかを見極めたものである。つまり、極度の貧困ラインなど世界銀行が定める基準が複数の国の貧困ラインなどから算出されているのに対して、エシカルな貧困ラインでは生き延びることが保証できるかどうかを基準に最低ラインを定めている。「生きる」ことを基準にしているという点で客観性のある妥当な極度の貧困ラインとも言える。2015年の時点で、そのラインは1日7.4米ドルだと推定されている。世界銀行の2014年のデータによると、世界人口の半分以上(56.8%)がこの所得レベル以下で暮らしていた。

「世界の貧困状況をどう読み解くのか?」2021年10月28日

格差

このように、世界人口の過半数が貧困状態にいる。一方、いくつかの国や企業、個人への富の集中が進んでいる。

現在我々が暮らす世界にはどのような格差が存在するのだろうか。オックスファム・インターナショナルが毎年1月に発表する格差に関する報告書の2019年版によると、世界人口のうち資産が下位半分である約38億人の資産合計は、トップに位置する富豪たった26人の資産合計と等しいという。また、2018年に、その38億人の資産は11%減少したのに対し、10億米ドル以上の資産を持つ億万長者らは毎日25億米ドルというペースで富を増やし続けていた。さらに、スイスの金融企業クレディ・スイスの年次報告によると、世界中の富のうち45%は、たった1%の者たちによって独占されているというのだ。

「世界の格差:現状と背景」2019年12月26日

低所得国での貧困状況がある程度改善されても、世界で生み出されている富の大半は高所得国に流れる仕組みとなっている。

「世界の貧困状況をどう読み解くのか?」2021年10月28日

新型コロナウイルスの流行によってこの格差がさらに拡大した。

コロナ禍での世界格差の急激な広がりは想像を絶する。2020年だけで9,700万人もの人が極度の貧困状態に陥ったことが世界銀行のデータから明らかになった。世界の全人口でみると、極度の貧困状態にいる人数が増えたのは1998年以来のことであり、「歴史上類を見ないほどの増加」でもあると世界銀行は言う。

同年、世界の億万長者たちの手に渡った富が急激に増加し、その金額は約4兆米ドルにものぼるという衝撃的な数字も世界不平等研究所によって発表された。この億万長者の富の増加も記録的な増加であり、25年前の記録史上最高額となった。この2つの現象が直結しない部分はあるにしろ、世界規模で貧困層と裕福層の格差が拡大していることは間違いなく、世界経済においても異例な動向だ。

「メディアはなぜ急増する世界の格差を報じないのか」2022年2月24日

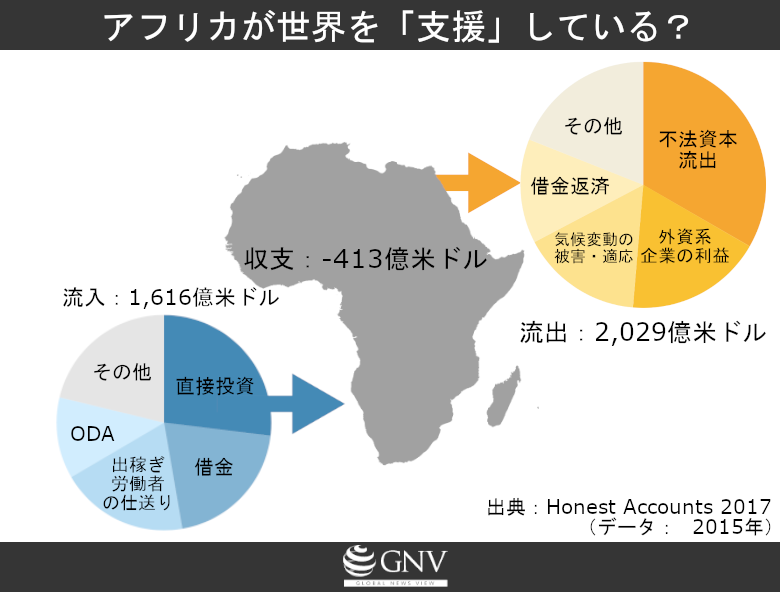

結果的に、貿易、支援、債務や債務返済などあらゆる資金の動きを合算すると、アフリカ大陸に流入するお金より流出するお金の方が多いというのが現状である。

「世界の格差:現状と背景」2019年12月26日

資本流出

この格差の背景にある要因のひとつは資本流出である。貿易の過程で租税回避や脱税が低所得国への大きな打撃となっている。

1.3兆米ドル。これは全世界の企業がタックスヘイブンに移転している利益の総額である。この額はイギリスを拠点にタックスヘイブン問題を扱うNGO団体であるタックス・ジャスティス・ネットワーク(Tax Justice Network)によって推定された。法人税は会社の利益に対して税率がかかるものだが、実際に経済活動が行われ、利益を得たはずの国から実質的に経済活動のないタックスヘイブンに利益を移転し、そこで利益を得たように見せかける。これによって本来かかるはずの法人税を逃れるという仕組みである。さらにこの利益移転額を追ってみると、なんと世界で3,300億米ドルの税損失を引き起こしていると推定されたのである。

「タックスヘイブンとカリブ海付近の諸島」2020年8月27日

合法的な利益移転も大きな問題だが、不法資本流出による損失も莫大なものだと推定されている。

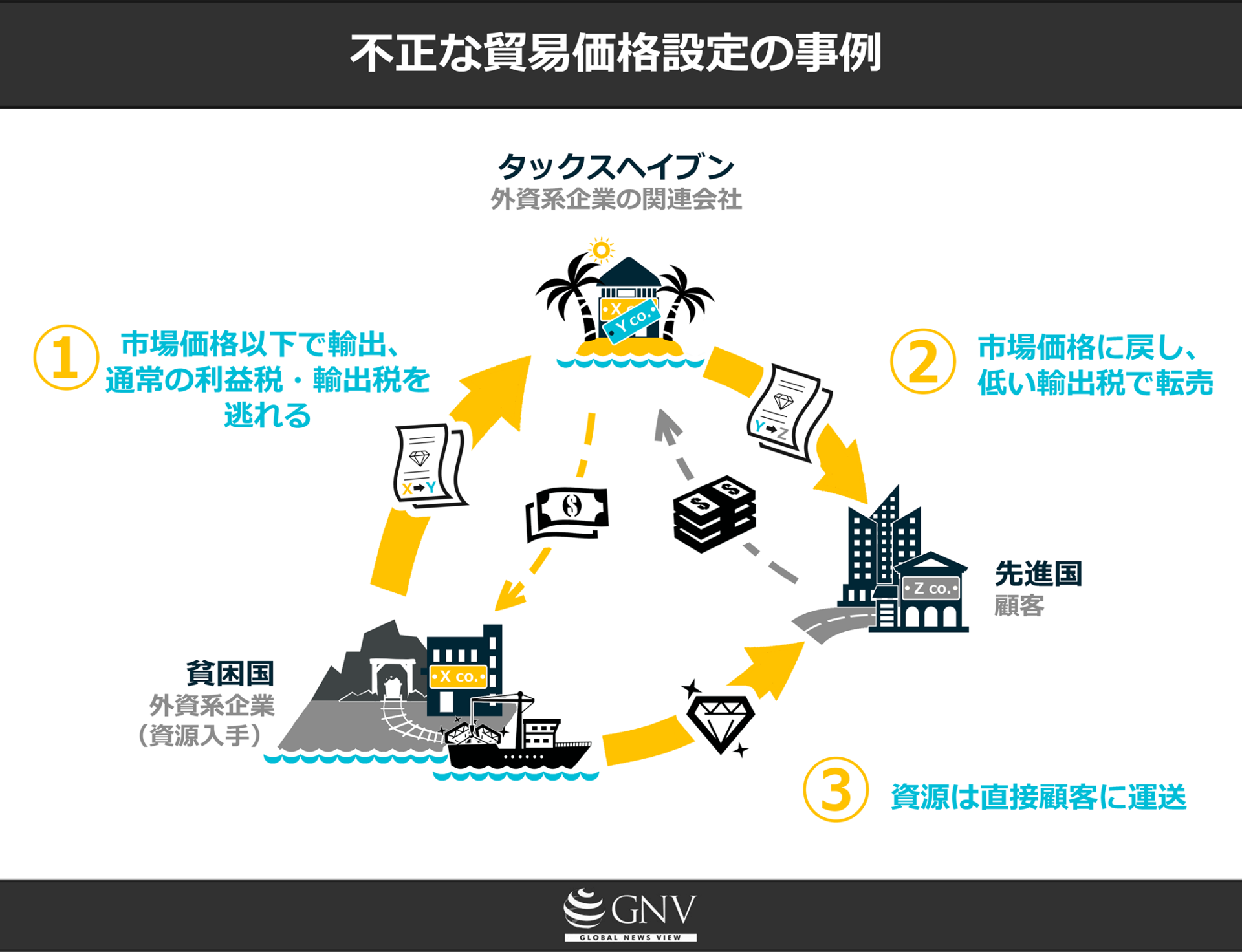

最貧国・発展途上国で活動する多くの企業が納税を抑えるためにはさまざまな不法な方法を用いていると思われている。天然資源あるいは製品を輸出する企業の場合、利益を低く見せるために、採掘・生産にかかったコストを高く見せたり、あるいは輸出価格を低く見せたりすることが代表的な手口だと考えられている。

このような状況の中、不正な貿易価格設定(trade mispricing)、あるいは不正な請求(trade misinvoicing)が目立つ。例えば、貧困国で鉱物資源を採掘する外資系企業がその鉱物を輸出する場合、まず税率が極めて低い税金逃避国(タックスヘイブン:tax haven)に構えている関連会社へ相場よりはるかに低い価格で「販売」し、貧困国で支払うべき利益税や輸出にかかる関税を逃れる。次には、タックスヘイブンでその関連会社が鉱物の価格を正常に戻し、実際の顧客である先進国に「転売」する。鉱物そのものはタックスヘイブンを経由することなく、貧困国から直接顧客に運送される。また、タックスヘイブンに構える会社が関連会社であるという事実を隠すためには、複数のペーパーカンパニーを立ち上げたり、会社を複雑に関連付けたりすることが多い。

「貧困脱出を妨げる大きな隠れ要因:不法資本流出」2017年1月19日

「貧困脱出を妨げる大きな隠れ要因:不法資本流出」2017年1月19日

アンフェア・トレード

貿易における買い手と売り手の力関係から発生する搾取も蔓延している。

アンフェア貿易の温床として、まずは商品の価格設定について考える必要がある。一般的に小売店では、売る側が価格を提示し、買う側は決まった価格で商品を購入することとなる。しかし、多くの一次産品の生産現場においては、その真逆のことが起きている。つまり、商品の購入者が価格を提示するということだ。その背景には、世界貿易における一次産品の価格設定は力がものを言うという、弱肉強食のシステムが潜んでいる。資金や売買品をより多く動かす者が、価格に影響を与えることができるのだ。食に関連する価値連鎖(バリューチェーン)を単純化した例を挙げよう。最終価格における取り分から見ると、「力」の大きい順に小売業者、製造業者、商社、生産者であると考えられる。すなわち、生産者にはほとんど価格決定権がないということだ。

食料品のみならず一次産品においては、一般的な売買行為と逆で、売り手ではなく買い手が完成した商品の価格を決定することが多い。ある大手たばこメーカーがマラウイの生産者からたばこの葉を買い取る際、メーカー側が商品の出来を評価し、自社の都合で値段を一方的に決定するという。こうしたシステムはインドの綿花産業やマダガスカルのバニラ産業にもみられ、特に低所得国からの売買品においては一般的な構造だといえる。価格設定にほとんど関与できない生産者側は不利な立場に置かれ、搾取へとつながるのだ。

「世界に蔓延るアンフェアトレード」2022年3月10日

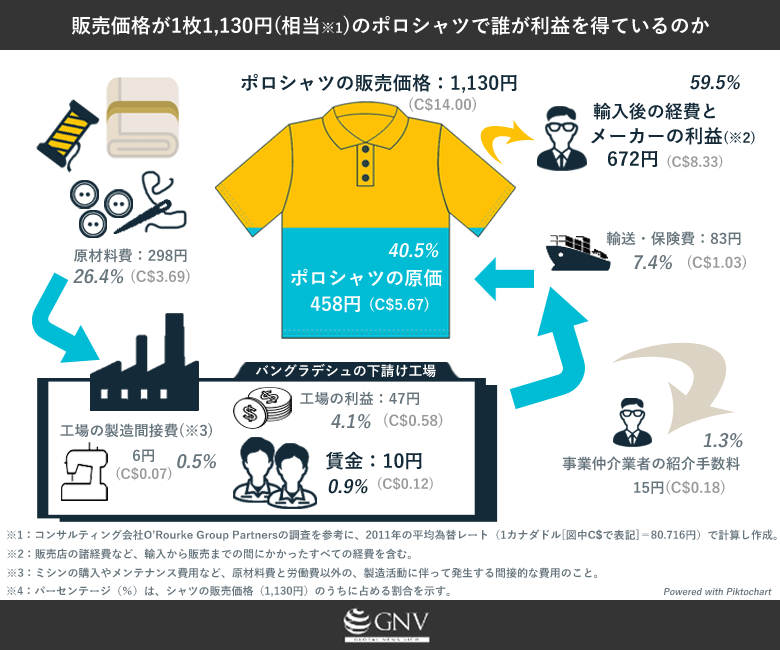

結果的に、商品価格のわずかな割合が生産者の手に残り、商品価格の大部分がメーカーや販売店の利益となっている。ファッション業界はこの現象がみられる業界のひとつである。

「ファッション業界の『裏側』」2017年10月19日

改善へ?

これまでみてきたように世界の貧困・格差を減らすには、タックスヘイブンや資本流出を取り締まりつつ、世界での貿易をより公平なものにすることが重要になってくる。しかし、現在の不公平な経済システムの恩恵を受けている高所得国はどこまで改革に取り組むことができるのだろうか。

タックスヘイブンによる問題は、たびたび国際会議で議論の的となり、2015年の第3回国連開発資金国際会議(FfD3)では、国際組織レベルでの制度改革も議題に上がった。しかし、これはアメリカ、イギリス、日本といった高所得国の強い反対により、実現しなかった。他に、課税政策という方法もある。国内レベルでは所得税の税率を高めることが国内での富の再分配を手伝い、格差を小さくしていくのに役立つと言える。また国際レベルでは、外国為替取引に課税をすることで、投機取引による利益を抑制し、その税収を低所得国への支援に充てようという「トービン税」、他にもフランスをはじめ数か国で導入されている、国際便利用時に課される「航空券連帯税」などのアイデアもある。しかし、所得税の増税には国内で政治的発言力を持つ経済的トップ層からの反発、トービン税には高所得国らの反発など、それぞれ問題があり、どれも簡単ではなさそうだ。低所得国が国際貿易の際に付加価値を付けられない問題については、工業化を促進することも考えられるだろう。しかし、これほどまでに後れを取ってしまっていると、既に成長している生産大国と競争できるまでになるとは考えにくい。また、工業化と気候変動対策を両立しなければならないというのも大きな課題だ。

「世界の格差:現状と背景」2019年12月26日

GNVはこれからも世界の貧困問題を世界レベルでみていく。

0 Comments