GNVでは2021年5月に「太平洋諸国の危機?」と題して、太平洋諸国の政治について取り上げた。この記事では、2021年2月太平洋諸島フォーラム(PIF)から5つの国家(パラオ、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、キリバス、ナウル)が脱退を表明したという出来事を切り口に、PIFを中心に太平洋諸国政治の概要を描いている。

それから3年以上が経過した2024年6月現在、上記の5か国はPIFに加盟している状態である。しかし、そこに至るまでの道筋には紆余曲折があった。本記事では、当該5カ国のPIF脱退宣言に関わる情勢を追いつつ、太平洋諸島を取り巻く政治について見ていきたい。

2023年PIF首脳会議の開会セレモニー(写真:US Embassy / Flickr [Public Domain])

太平洋諸島について

太平洋諸島は便宜的にメラネシア、ポリネシア、ミクロネシアと区分されている。これはフランスの探検家ジュール・デュモン・デュルヴィル氏により作られた人工的な分類だが、一般に定着し、今なお用いられている。例えば、メラネシアにはパプアニューギニアやソロモン諸島など、ポリネシアにはツバルやサモアなど、ミクロネシアにはパラオやマーシャル諸島などが含まれている。

太平洋諸島の詳細な歴史については、過去のGNVの記事を参照していただきたいが、ここでも簡単に紹介する。まず、太平洋諸島の開拓は主に約4~6万年前と約5,000年前の2期間に移住してきた人々によって進められた。これらの先住民は航海技術を発展させ、様々な島の開発や貿易の拡大を行った。

16世紀になると、欧米諸国による植民地支配が始まった。宗主国は主にイギリス、フランス、ドイツ、スペイン、(米西戦争後の)アメリカである。各国は太平洋諸島の資源を獲得するためにプランテーションを作り、現地の人々は過酷な状況にあった。第一次世界大戦後、敗北したドイツの植民地が国際連盟の委任統治領となったが、実質的には宗主国がオーストラリアと日本に変わっただけであった。

太平洋諸島の各地が日本に占領され戦場となった第二次世界大戦のあと、太平洋諸島は次第に独立に向けて動き出した。1962年の西サモア(現在のサモア)の独立を皮切りに、ナウル、トンガ、フィジー、パプアニューギニアなどが次々に独立を果たした。その一方で、2024年現在もいまだ独立を果たしていない地域もある。例えば、フランスは今もフランス領ポリネシアやニューカレドニアを領土の一部としており、そのなかでも特にニューカレドニアでは独立運動が激しくなっている。そして、独立する前の太平洋諸国や未独立地域は、欧米諸国による核実験の場にされており、その被害を受けた人々の苦しみは今も続いている。

最後に、太平洋諸島の経済についてだが、各国は土地・人口が小さく資源も少ないため、収入は観光や漁業、国外の労働者からの送金、他国からの支援に頼っている国が多い。世界銀行の調査によると、2023年の太平洋諸国の経済成長は全体的に鈍化しており、特にサイクロンや干ばつで甚大な影響を受けた国では回復が遅れているという。太平洋諸島はもともと地理的に気候変動や自然災害に大きく影響される地域であり、今後の経済においてはこのことが課題であるとされている。

太平洋諸島フォーラムとは

太平洋諸島フォーラム(PIF)とは、太平洋地域の国・地域が集まり、政治・経済・安全保障などの幅広い分野にわたる対話・地域協力の場として機能している機構である。2024年6月現在、16カ国および2地域が加盟、また、2地域が準会員、4地域がオブザーバーとして参加している(※1)。

元々は、南太平洋フォーラム(SPF)という南太平洋諸国が共通の話題について対話する場として発足したが、徐々に規模を拡大し、1989年からは太平洋域外の国との対話を開始し、2000年に現在のPIFに改称した。また、国連ともパートナーシップを結び、気候変動などについて話し合いがもたれている。

PIFの活動として、毎年首脳会議が実施されている。この首脳会議には加盟国のほか、準加盟国、国際機関、対話パートナーの域外国も参加する。この会議の決定はコンセンサスによる。また、議長国は1年ごとの持ち回りであり、2023年度の首脳会議はクック諸島で開催された。

この首脳会議で話し合われた政策を実際に実行するのが、フィジーの首都スバにおかれているPIFの事務局である。事務局のトップは事務総長であり、国家代表ではなく個人が選ばれてきたという特徴がある。この事務総長の選出もコンセンサス方式で行われるのだが、2021年の選出の際には激しい対立があり、匿名投票方式に変更になったうえ、ミクロネシア5カ国のPIFからの脱退宣言という衝撃的な結果で終わることとなった。

2021年のミクロネシアの脱退宣言

2021年のPIF事務総長選出にかかるミクロネシア諸国による脱退宣言のその後について、ここから詳しく見ていく。

まず、ミクロネシア諸国がPIFからの脱退宣言を出すまでの流れを簡単に見ていく(詳しくは、過去のGNV記事を参照)。PIF事務総長の選出については、元々、メラネシア、ポリネシア、ミクロネシアの各地域が推薦した候補が順番に選ばれる「紳士協定」と呼ばれる合意があった。2021年はミクロネシアからの候補が選出される番であり、かねてより人口・経済の規模が相対的に小さいために太平洋地域において軽視されていると主張してきたミクロネシアは、この不文律が守られなければPIF脱退も厭わないと表明していた。しかし、最終的に2021年の事務総長の選出において、不文律は破られ、ミクロネシアが推薦した候補は敗れた。その結果、ミクロネシア地域の5カ国(パラオ、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、キリバス、ナウル)がPIFからの脱退を宣言するという事態になった。

PIFからミクロネシアの5カ国が脱退するとなると、フォーラムは加盟国の3分の1近くを一挙に失うことになる。ミクロネシア諸国の脱退はPIFには赤道以北の太平洋諸島が参加しないということを意味するものである。PIFは全太平洋地域のフォーラムではなく、SPF時代の南太平洋地域のフォーラムに逆戻りしてしまうのだ。脱退が実現すれば、太平洋地域の地域主義は大きく後退するだろう。この点に関して、PIF内の大国であるオーストラリア、ニュージーランドがこの不文律を擁護せず、むしろ破る方向で動いたと推測されている。特にオーストラリアがミクロネシア推薦候補の選出に向けてほとんど動いていなかったことは明らかであり、その結果ミクロネシア諸国がどう動くかということを勘案できていなかった点で批判された。

フィジーの首都スバに置かれたPIFの事務局(写真:Stemoc / Wikimedia Commons[CC0 1.0 UNIVERSAL DEED])

脱退宣言後の太平洋諸島の動向

脱退宣言からおよそ1年が経った2022年2月、ミクロネシア諸国は一時的にPIFからの脱退を撤回した(※2)。ミクロネシア諸国がこのような行動に出たのは、2021年にミクロネシア推薦の候補を破って事務総長の座に就いたヘンリー・プナ氏(クック諸島元首相)が本来の任期(2期6年)より早く辞任すると確約したからである。この水面下では、2021年の事務総長の選出の際と違って、オーストラリアが積極的にミクロネシア諸国に政治的に働きかけていたという。

プナ氏の早期辞任にのみならず、次のPIF事務総長にはミクロネシアからの候補が任命されることも合意がなされた。また、事務総長選出を巡ってPIF内に再び亀裂が発生しないように、メラネシア、ポリネシア、ミクロネシアの3地域から交代で事務総長を選出するという「紳士協定」を正式に義務付けるようにするという。それに加えて、ミクロネシア諸国に新たにPIFの事務所を設置するなど、ミクロネシアの立場を強化する措置が次々に発表された。ミクロネシア諸国は太平洋地域で軽視されていると主張してきたが、この一連の合意(スバ合意)によりその状況が改善すると予想された。

しかし、スバ合意が承認される予定であった2022年7月11日からのPIF首脳会議の前日、キリバスのタネスィ・マアマウ大統領は首脳会議に参加せず、キリバスはPIFから脱退することを突如として発表した。マアマウ大統領はPIF事務総長のプナ氏に宛てた書簡の中で、脱退理由として、2021年のPIF事務総長選出についての不満、スバ合意への懸念などを挙げている。

キリバスのタネスィ・マアマウ大統領(写真:UNIS Vienna / Flickr [CC BY-NC-ND 2.0])

ただ、キリバスは2019年に中国を外交的に承認し、親密な関係を築いていることから、キリバス国内の野党からはPIFからの脱退は中国の影響ではないかと批判がなされた。一方、中国はそういった憶測を否定しており、この見方は短絡的すぎるという意見もある。中国の影響の存在の可否がどちらにせよ、キリバスの脱退はPIFにとっては大きな痛手であり、スバ合意の承認により太平洋地域の団結が促進されると期待された2022年のPIF首脳会議は再び波乱に満ちた会議となった。

キリバスの脱退後も協議が続けられ、PIF首脳会議から半年が経った2023年2月、キリバスはPIFへの復帰を発表した。キリバスの復帰については、その前月のフィジーのシティベニ・ランブカ首相とマアマウ大統領の首脳会談によるものが大きいとみられている。

2023年の太平洋諸島フォーラム首脳会議

キリバスもPIFに復帰した2023年、11月6日から10日にかけて、クック諸島において、第52回太平洋諸島フォーラム首脳会議が開かれた。議長国であるクック諸島のマーク・ブラウン首相は会議の中で、「私たちの声、私たちの選択、私たちの太平洋的な(穏やかな)道:推進、パートナー、繁栄(Our Voices, Our Choices, Our Pacific Way: Promote, Partner, Prosper)」をテーマとして挙げている。パートナー国と協力しつつも、太平洋諸国自身が主導して地域に関する決定を行っていくことの重要性を示したといえる。ただ、当該会議にはソロモン諸島、バヌアツ、パプアニューギニア、ニュージーランドの首脳が欠席しており、地域主導の政治にはさっそく暗雲が立ち込めていた。

さて、ここからは2023年のPIF首脳会議において話し合われた内容について、いくつか取り上げてみていく。取り上げる内容は、ブルーパシフィック大陸のための2050年戦略、気候変動、海底鉱物資源の採掘、PIF事務総長の選出についてである。

今回の首脳会議では、ブルーパシフィック大陸のための2050年戦略(2050年戦略)の第一段階の実施計画が承認された。2050年戦略というのは、太平洋諸国が協力して、太平洋地域の平和と持続可能な開発を進めていくというビジョンを示したものである。具体的には「政治的リーダーシップと地域主義」などの7テーマに渡る10項目を達成すべき目標として挙げている。そのなかでも、気候変動に対する危機感はとりわけ強調されている。太平洋諸島から排出される温室効果ガスは世界全体のたった0.03%であるのにもかかわらず、気候変動の悪影響をもっとも受けるとされているからである。2050年戦略自体が承認されたのは前年度のPIF首脳会議であるが、そこからたった1年ほどで実施計画の採択にまで至っている。太平洋諸島の気候変動に対する危機感の表れが見てとれる。

気候変動の影響を受けるキリバス(写真:United Nations Photo / Flickr [CC BY-NC-ND 2.0])

では、次に今回の会議で話し合われた具体的な気候変動対策について取り上げていく。主に取り上げるのは、気候変動に関する太平洋地域の枠組みと太平洋強靭性ファシリティ(PRF)である。まず、気候変動に対する太平洋地域の枠組みとは、気候変動が及ぼす影響に対して太平洋諸国が包括的に対処するための枠組みである。この枠組みの特徴的な点としては、気候変動に対して脆い状態にある太平洋地域の人々が気候難民になることなく自らの家で暮らしていく権利を優先事項として掲げているところにある。

また、太平洋強靭性ファシリティというのは、気候変動や災害リスクにさらされている太平洋地域の社会が災害からの回復力を備えるための資金を調達するための制度である。サイクロンなどによって太平洋地域にもたらされる被害は甚大なものであり、その復興費用は太平洋諸国にとって大きな負担である。外部から資金を募ることで、こうした費用を災害発生以前から減らそうという考えである。2025年から本格的に活動する予定だが、すでにサウジアラビアとは多額の資金援助の約束を交わしているという。

もう1つ環境にかかわる問題として、海底鉱物資源の採掘についても会議で話し合われた。そもそも、海底鉱物資源とは一般に、海水に溶け込んでいた鉄やマンガンが酸化物として固形物に漂着してできたマンガン団塊のことを指す。このマンガン団塊は何百万年ものあいだにコバルト、ニッケル、レアメタルを蓄積しており、そのため資源の新たな供給源として期待されている。そして太平洋地域ではこの鉱物資源が探索により見つかっており、その採掘を進めるか否かでPIF内で対立が続いている。たとえば、クック諸島はこの鉱物資源の採掘を推進している。今回の首脳会議ではクック諸島の首相自ら海底鉱物資源を持参し、他の首脳陣に記念品として贈呈した。その一方で、海底資源の採掘が海洋や生態系に与える影響が不透明であることから、フィジーやパプアニューギニアなどは採掘に反対している。

2021年から2年にわたって、PIF分裂の危機を引き起こしてきた事務総長の選出については、ナウルの元大統領バロン・ワカ氏を任命することに落ち着いた。ミクロネシア諸国は2023年2月に会議を行い、ナウルから新たな事務総長を選ぶことで合意していた。この任命はミクロネシア諸国から歓迎される一方、ワカ氏の大統領在任中の振る舞いから人権団体やナウルの元議員から批判されている。今回のPIF会議内でもこの選出について疑問が呈され、それに気分を害したナウルの大統領が会議から退出するという一幕があった。これからも事務総長の動向については注視していく必要があるだろう。

バロン・ワカ氏(写真:World Humanitarian Summit / Flickr [CC BY-ND 2.0])

ここまでで取り上げた以外にも、漁業に関する政策やオーストラリアとツバルの新たな合意(ファレピリ連合条約)、ジェンダー平等に関する宣言など、様々なことが首脳同士で話し合われ、決定され、発表された。

それでは、第52回太平洋諸島フォーラム首脳会議はPIFが目指すように、地域を団結させるものになったのだろうか。残念ながら、太平洋諸国のあいだには依然として緊張が高まっている状態だとみられている。先に述べたナウル大統領の行動もしかり、PIFは今なお複数の問題に直面している。域外のパートナー国の活動も活発になるなか、PIFは難しい舵取りを迫られることになる。

太平洋諸島に接近する世界的な大国たち

ここからは、太平洋諸島に接近する大国をいくつか取り上げて見ていきたい。だがその前に、なぜ大国は太平洋諸島に接近するのだろうか。まず、太平洋諸島の地理的な条件が理由としてあげられる。太平洋諸島は広大な太平洋の海上輸送ルート上に存在しているため、燃料補給基地として有用だと考えられているためである。また、先に述べたような海底鉱物資源や漁業資源が太平洋に広がって分布しており、大国はそれらの資源を重要視しているのだ。

2024年6月現在、PIFの対話パートナーである域外国だけでその数は21カ国に上る。本章では、経済的支援よりむしろ政治的結びつきを深めてきた中国、自身も太平洋地域に領土を持ち強大な影響力を行使するアメリカを、次章では地理的には近いが太平洋諸島と遺恨のあるインドネシアと、PIF内の大国であるオーストラリアを取り上げる。

最初に取り上げる国は中国である。アメリカやオーストラリアなどと比べると太平洋諸島に比較的新しく参入してきたアクターである。ただ、それでもPIFの対話パートナーになって30年以上であるなど、その歴史は長い。

さて、そんな中国であるが、オーストラリアのローウィ研究所の調査によると2010年代に入ってから徐々に太平洋諸島に対する経済的支援を拡大させているのがわかる。しかし、オーストラリアの支援額を追い抜くことはなく、2010年代後半以降はむしろ経済的支援を減少させている。これは中国の支援の大半が融資であり、そのために多額の債務を抱える国が増えたことで、中国の支援が魅力的に映らなくなったことが一因として挙げられている。

また、中国自身、経済的支援を通じて間接的な影響力を行使するより、太平洋諸島と直接政治的に結びつきを深める方向に政策をシフトしている。経済的支援を利用して、太平洋諸島を台湾から切り離し、中国と外交関係を樹立させるというのは中国が太平洋地域で長年行っている施策の1つだ。近年の太平洋諸島では2019年にソロモン諸島とキリバス、2024年にナウルが台湾と断交し、中国と外交関係を樹立した。

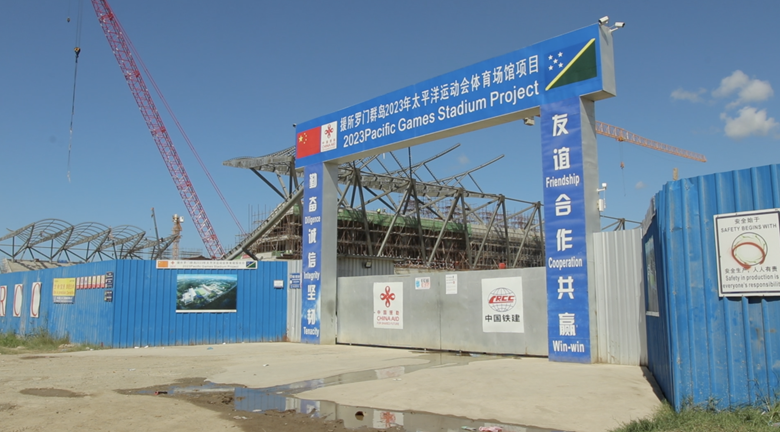

中国に支援されたソロモン諸島での建築プロジェクト(写真:美国之音记者莉雅、久岛 / Wikimedia Commons [Public Domain])

これらの国の中で、とりわけ中国と深い関係を持つのが、ソロモン諸島である。2022年3月、中国とソロモン諸島の間の安全保障協定がリークされた。この協定によると、ソロモン諸島の要請に応じて、中国が武装した警察を配備することができるという。また、2023年には両国の関係を「包括的・戦略的パートナーシップ」に格上げする一環として、新たな協定を締結しており、両国の関係はますます深化している。

そして、もともと太平洋地域に強い影響力を持ちながらも、中国の活発な動きに対抗してさらなる関与を推し進めているのがアメリカだ。アメリカは太平洋地域に複数の領土(ハワイやグアム、米領サモアなど)を持ち、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島、パラオと自由連合条約を結ぶなど、主にミクロネシアと深い関係を保っていた。この自由連合条約は、条約締結国にアメリカが経済的援助などを行うのと引き換えに、その領土にアメリカ軍が独占的にアクセスできるようにするものである。そのため、この条約を維持することはアメリカにとって極めて重要である。しかし、先述したような中国の動きがアメリカの危機感を煽っている。

アメリカは首都ワシントンにおいて、2022年、2023年と2年続けて、太平洋諸島との首脳会議を開催した。外交関係を拡大する方針を打ち出し、太平洋諸島に置かれている公使館の数を増やし、太平洋諸島に特化した地域戦略も発表した。中国と親密な関係にあるソロモン諸島にも大使館を開設するという。この会議においては、太平洋諸島に向けた莫大な額の資金提供も約束された。

また、アメリカは2022年6月、イギリス、オーストラリア、日本、ニュージーランドとともに、「ブルーパシフィックにおけるパートナー(PBP)」という枠組みを立ち上げた。太平洋諸島を支援し、太平洋地域の繁栄や安全保障を維持するために緊密な連携をとるためのものであるという。しかし、PBPというのは大国が自国の利益のために「ブルーパシフィック」の名を利用しているにすぎず、太平洋諸国の意思決定プロセスをないがしろにするものだと批判されている。

マーシャル諸島とアメリカの国旗(写真:U.S. Secretary of Defense / Flickr [CC BY 2.0])

太平洋諸島と地域大国の関係

続いては、太平洋地域に近い位置にあるインドネシアと自身が太平洋地域に位置するオーストラリアの太平洋諸島との関係を見ていく。この2国は地理的に太平洋諸島と非常に近い関係にあるが、政治的な関係は大きく違っている。

まず、インドネシアについて見ていく。東南アジアに位置するインドネシアは太平洋に隣接しており、地理的に非常に太平洋諸島の近くに存在する。だが、インドネシアはその地理的な優位性を生かしているとは言えない。その理由は、インドネシアの中央政府と西パプアの対立にある。

第二次世界大戦後、オランダの植民地であった西パプアでは1960年代になりようやく独立かインドネシアへの統合かを決める国民投票が行われることになった。しかし、インドネシアは西パプアの人々にインドネシアへの併合を望むように圧力をかけ、西パプアはインドネシアに吸収されることになった。このような経緯があり、西パプアでは何十年も独立運動が続いている。そして、複数の太平洋諸島(バヌアツ、ソロモン諸島、ツバルなど)は西パプアの独立運動を公然と支持しているため、インドネシアと緊張関係が続いている。

ただ、このような状況下においても、インドネシアも太平洋諸国と関係強化を図ろうと、2022年12月にインドネシア・太平洋開発フォーラムを開催した。インドネシアにとって、太平洋諸島は地政学的な戦略において重要なポジションを占めており、また気候変動のリスクに同じくさらされていることから、良好な関係を築くことが課題となっている。

インドネシアとパプアニューギニアの国境(写真:Marwan Mohamad / Wikimedia Commons [CC BY-SA 4.0])

最後に、PIFにも加盟している太平洋地域の大国・オーストラリアについてみていく。

オーストラリアと太平洋諸島の関係では、オーストラリアからの莫大な経済的支援が一番に挙げられる。ローウィ研究所のデータによると、データ収集期間すべて(2008年~2021年)において、オーストラリアは支援金額で2位以下の国・機関に大差をつけてトップである。特に、太平洋諸島の深刻なインフラ不足に対して融資を行っている。

気候変動対策については、オーストラリアと太平洋諸島は緊張関係にある。太平洋諸島は気候変動による影響に脆い地域であるが、オーストラリアはその気候変動を引き起こす温室効果ガスを大量に排出する化石燃料(石炭や液化天然ガス)の主たる輸出国であるからだ。2023年、オーストラリアは石炭と液化天然ガスの両方において、世界第2位の輸出国であった。これらの化石燃料の輸出がオーストラリアの経済を支えている以上、化石燃料の輸出を減らすことは難しいと推測されている。このような態度のオーストラリアに対し、太平洋諸島は繰り返し有効性のある対策をとるように求めている。前述したPIF首脳会議においても、オーストラリアに化石燃料の補助金を抑制し、化石燃料の抜本的な廃止に協力し、支援してくれるように求めた。

最近のオーストラリアの大きな動きとしては、2023年に発表されたツバルとのファレピリ連合条約の締結を上げることができる。この条約はオーストラリアなりの気候変動対策であり、気候変動により甚大な被害を受けているツバル国民をオーストラリアが特別な待遇で受け入れるということが主な内容である。また、この条約により、オーストラリアはツバルと他国との間の軍事的な協定に拒否権を行使することができるようになるという。ただ、ツバルの政権交代後、新政権はファレピリ連合条約がツバルの安全保障に関する主権を侵害する可能性があるとして、オーストラリアに再考を求めようとしている。

気候変動による影響を受けやすいツバル(写真:UNDP Climate / Flickr [CC BY-NC 2.0])

ここまでに取り上げた4国以外にも、インド、韓国、日本、EUなど、様々な思惑を持ちながら太平洋諸島と関係を深めている国・機関は多くある。数多くの国が太平洋諸島と良い関係を築こうと競っている中で、太平洋諸国は地域の優先事項を優先するようにパートナー国に求めている。反対に、この競争関係をうまく利用することで、付き合う相手を選ぶことができ、太平洋諸島は自主的に様々な選択を取れるだろうという見方もある。

太平洋諸島の未来は

2021年にPIFからのミクロネシア諸国の脱退を引き起こした、PIF事務局長選出方法については協定が結ばれた。しかし、それ以外にも太平洋諸島には課題が山積みである。特に、気候変動問題は喫緊の課題であり、2024年3月にPIF事務局は気候変動に関する世界各国の責任を問う陳述書を国際司法裁判所に提出している。

また、ここまでは主にすでに独立した国の政治について見てきたが、前述したように太平洋地域にはそもそも独立を達成していない地域がいくつもある。そのなかでは特に、フランス領であるニューカレドニアにおいて、先住民であるカナックとかつての入植者の子孫の対立が激しくなっている。フランス本国でニューカレドニアにおけるフランス系住民の投票権を拡大する憲法改正が進められようとしたために、反発したカナックによるデモや暴動が起きている。

今後、太平洋諸島がどのような道を歩むのか、地域主導の政治を行えるのか、様々なことに注視していく必要がある。

※1 2024年6月現在、オーストラリア、キリバス、クック諸島、サモア、ソロモン諸島、ツバル、トンガ、ナウル、ニウエ、ニューカレドニア、ニュージーランド、バヌアツ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、フランス領ポリネシア、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦が加盟、トケラウ、ウォリス・フツナが準加盟している。また、オブザーバーとして、北マリアナ諸島、グアム、東ティモール、米領サモアが参加している。

※2 2021年2月のPIF首脳会議の結果に失望し、脱退宣言を出したミクロネシア諸国は、その後の1年の間にそれぞれPIFの脱退プロセスを進めていた。実際に、2022年2月にはミクロネシア連邦、3月にはパラオやマーシャル諸島のPIF脱退手続きが発効する予定であった。

ライター:Ayane Ishida

グラフィック:Koki Morita, Mayuko Hanafusa

前回の記事を見返しながら、今回の記事を拝見しました。

太平洋諸国の変遷と、最新の状況が分かりやすくまとめられており、理解しやすかったです。

依然としてPIFではゴタゴタが続いているようですが、地域成長と存続のため、地域大国も巻き込みながら諸問題の解決に向かって欲しいと思いました。