2024年5月17日付「ウィキペディアとのその課題(その1)」では、量的分析として、言語、国家、国籍、性別などに基づく、ウィキペディアにおける記事数の傾向とその偏りを確認した。他方、ウィキペディアの記事の内容に関しては、事象の捉え方にバイアスもみられ、それが度々ユーザーの間で批判の対象となってきた。

ウィキペディアの記事の内容に偏りが生じることは想像に難くない。ウィキペディアは、誰もが記事を書いたり編集したりすることができるシステムであるが、そこでは、その内容が執筆者や編集者の偏見や思想に影響されることはやむ得ない側面があろう。しかし、ウィキペディアの質的問題は、ウィキペディアの執筆者や編集者が持つ個人的な思想だけが問題ではなく、以下のように政府、企業やその他の団体によって、ウィキペディアを組織的に編集しようとしたケースが数多く報告されている。

これらのアクターが組織的にウィキペディアの記事を編集しようとする理由は様々だ。例えば、国家、政権、企業、個人などのイメージや評判の改善、ある事象や歴史的出来事の捉え方についての認識の変更などを挙げることができる。ウェブサイトのアクセス数ではウィキペディアが世界5位である以上、国家や企業などにとって、そこで発信される情報に影響を与えようとするインセンティブが大きい。

本記事では、質的分析として、ウィキペディアにおける記事の内容とその偏りについてみていく。

大型スクリーンに映し出されるウィキペディアのロゴ(写真:YoulendreeAppasamy / Wikimedia Commons[CC BY-SA 4.0 Deed])

ウィキペディアの編集プロセス

ウィキペディアの内容は理論上、誰でも執筆・編集することができるが、様々な制約がある。まず、編集するユーザーが共同で決定した執筆・編集に関する原則やルールが設けられている。例えば、ウィキペディアに掲載される記事は中立的な観点から書くことが原則となっている。また、編集者自身が関わっている組織や事象についての記事への編集が基本的に認められていない(※1)。

また、編集権限はいくつかのレベルが設けられている。例えば、管理者(administrator)やビューロクラット(bureaucrat)と呼ばれる立場の者は、編集の巻き戻しや、他のユーザーのアクセス権限をブロックあるいはブロック解除ができる。また、管理者やビューロクラットには、ウィキペディアの記事のまるごと削除や、ある記事を編集できないようにする「保護措置」に関する権限も与えられる。これらの立場は、特に編集の原則やルールが遵守されない場合や、記事の内容をめぐり編集者間で意見が対立した際、互いに編集を競い合う、いわゆる「編集合戦」が発生した場合には重要となる。

国家とウィキペディア

では、どのようなアクターがウィキペディアの内容に影響を与えてきたのか。まず、国家である。どの国においても、国家権力は自国あるい政権やその対外・内行動に対する国内外の世論の捉え方をモニターし、自国の利益に有利なように影響を及ぼそうとする。そのために、外交・軍事・情報発信・経済といった様々な手段を用いて自国に関する情報や言説(ナラティブ)を望ましい方向に誘導しようとする。場合によっては自国にとって不利な情報をコントロールしたり、政治・歴史・国際情勢などの事実関係について都合のいいように「修正」したり情報の「真偽」を独自に判断したりする。国家権力からみて、ウィキペディアは、世界各地での利用頻度が極めて高く、誰もが匿名で編集できる印象操作や情報操作・影響工作の道具のひとつになりやすいとも考えられる。

多くの国の政府は、匿名アカウントなどを通じて、外には見えない形でウィキペディアの記事の編集に関与している可能性が指摘されている。ウィキペディアにおける記事に、国家の直接的な関与が暴かれたケースは多い。誤字脱字や、客観的にみて明らかに誤っている情報の訂正の場合も当然あるが、国益に不利な情報に関する編集や削除もみられる。これらの編集活動の大半が、各国政府によって組織的に行われているのか、政府関係者によって個人的に行われているのかは定かではないが、政府の施設内のインターネット・ネットワークから行われていることが数多く確認されている。

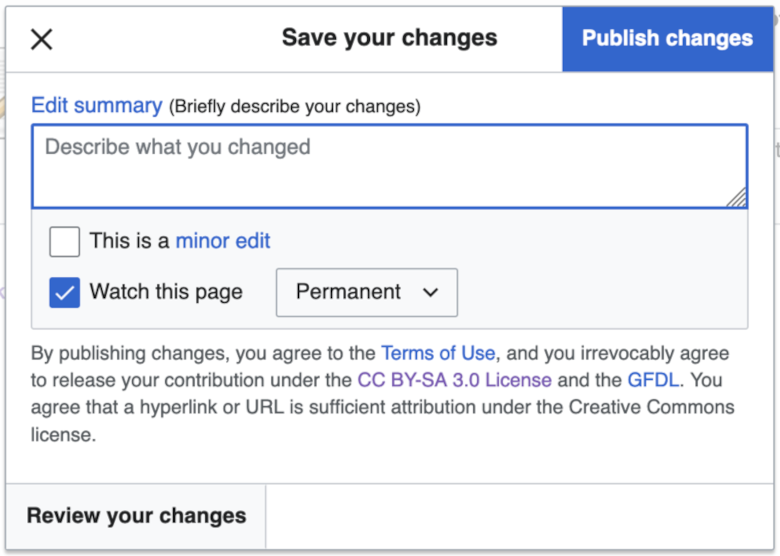

英語版ウィキペディアの編集画面の一部(写真: MediaWiki contributors / Wikimedia Commons[CC BY-SA 4.0 Deed])

例えば、アメリカ国防総省(ペンタゴン)、中央情報局(CIA)、連邦捜査局(FBI)などのネットワークからは、ウィキペディアが数年間に渡り編集されてきた形跡が確認されている。ベトナム戦争や、イラク戦争、アメリカ政府が拷問プログラムを実施してきたキューバのグアンタナモ米軍基地に関する記事などが、これらのアメリカ政府機関のネットワークから編集された。また、CIAのネットワークからアメリカが対立関係にあるイランに批判的な内容へと記事が編集されていたことも確認された。

また、2015年に分析されたカザフスタンに関するウィキペディアの記事では、同国で問題視されていた政治的弾圧や拷問に関する記述がなく、カザフスタンに関するポジティブなイメージを読者に与える内容となっていたが、編集過程に政府の関与が疑われた。

その他の多くの国においても、各国政府の施設内ネットワークからウィキペディアが編集されたことが確認されている。イタリア、ドイツ、スウェーデン、カナダ、ロシア(※2)、ウクライナなどのヨーロッパの国々や、イスラエル、オーストラリア、ニュージーランドなどの政府のネットワークを通じて様々なウィキペディアの記事についての編集履歴が残っている。また、国際機関としては、北大西洋条約機構(NATO)や、欧州連合(EU)、国際連合(UN)といった組織内のネットワークからもウィキペディアが編集された履歴が確認されている。

ナショナリズムとウィキペディア

非政府組織(NGO)やシンクタンクなど、非政府アクターによるウィキペディアの記事に対する編集活動も発覚している。そこに政府の間接的な関与がみられなくとも、非政府アクターのナショナリズムなどが原動力となったケースも多くみられてきた。

例えば、イスラエル・パレスチナ関連の記事に対して、パレスチナに進出しているイスラエルの入植者団体や(2010年に発覚)、イスラエルのシンクタンクによる組織的編集(2023年に発覚)が確認されている。2008年には、アメリカを拠点とするイスラエルの支持団体による組織的な編集活動が暴かれている。

アメリカのユダヤ人博物館主催のウィキペディア編集ワークショップ(写真:Sara Wass / Wikimedia Commons[CC BY-SA 4.0 Deed])

国家権力に関する記事をめぐり、対立するグループによる「編集合戦」もみられる。特に、ロシアとウクライナ関連のウィキペディアの記事や、中国本土と台湾、中国本土と香港に関する記事では、このような編集合戦が目立った。その他にも、サウジアラビアによるイエメンへの軍事介入をめぐるウィキペディアの記事に対する編集合戦も確認されてきた。

歴史修正主義的な編集も存在する。例えば、第二次世界大戦中、ナチスドイツによるホロコースト( ユダヤ人虐殺)にポーランドやクロアチアでは加担する行動がみられたが、ウィキペディアではその関与を軽視した記述に書き換えられた。英語版ウィキペディアのポーランドに関する記事の編集や、クロアチア語版ウィキペディアのクロアチアに関する記事の編集が問題となった。第二次世界大戦中の日本関連の歴史に関する日本語版ウィキペディアの記事の編集も問題視されている。

思想とウィキペディア

各国の国内勢力が、ウィキペディアの編集を通じて対立するという、いわば思想的な対立もある。ここでは、「右派」対「左派」の対立構造がみられることが多い。例えば、英語版ウィキペディアにおいて、「右寄り」の視点や情報源に対するバイアスが指摘されることがある。ウィキペディアの共同創設者であるラリー・サンガー氏は、中立的な観点という原則が守られていないとの理由で、現在のウィキペディアに対して批判的な立場をとっている(※3)。特にアメリカ政治に関する英語版ウィキペディアは、アメリカ共和党関連のスキャンダルばかりが強調され、民主党関連のスキャンダルは軽視される傾向にあるという。また、英語版ウィキペディアには「信頼できる情報源」のリストが存在し、特定の報道機関名が掲載されている。このリストにおいても、共和党に近い、いわゆる保守的な報道機関の多くは「信頼できない情報源」に指定されている。

また、ウィキペディアは、「右」対「左」の対立構造を超え、国家権力の既得権益を支持する傾向があり、国家権力に対する批判が反映されにくいという指摘もある。例えば、英語版ウィキペディアに指定されている「信頼できる情報源」のリストには、ザ・グレーゾーン(The Grayzone)、ミントプレスニュース(MintPress News)、アンチウォー(Anti-War)など、アメリカやイギリスによる戦争を批判的に捉える情報源に対して、その使用が禁じられたり、「信頼できない情報源」として指定されている。一方、いわゆる「主流」・大手メディアは、アメリカ政府による偽情報を報道することがあっても、ウィキペディア上では「信頼できる情報源」として位置付けられている。

さらに、これらの報道機関や、アメリカ・イギリスによる軍事行動を批判的に捉える研究者などに関するウィキペディアの記事が、特定の編集者アカウント(※4)によって度々編集されてきた形跡がある。このアカウントの持ち主は、これらの報道機関と研究者などを意図的にネガティブな印象を読者に与えるような編集を施していることを自認している。

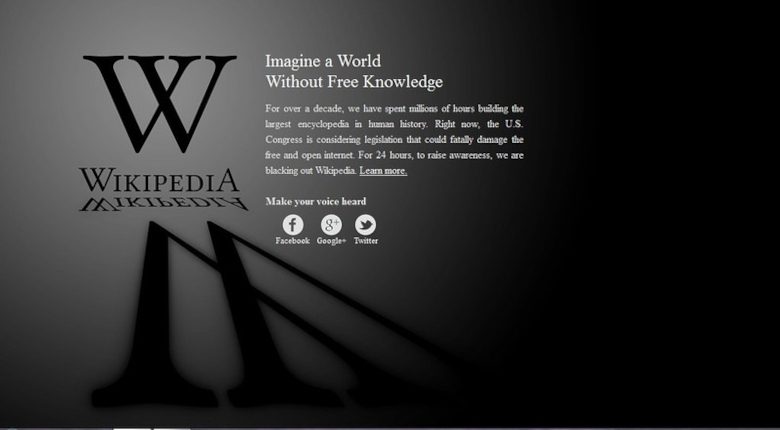

ウィキペディアのアドボカシーキャンペーン画面(写真:Distrito Medico Monterrey / Flickr[CC BY 2.0 Deed])

他方、宗教や民族の差異がウィキペディア上で対立軸になることもある。例えば、ウィキペディアにおけるインド関連の記事には、度々、宗教上のバイアスが指摘される。ヒンドゥー教徒が中心となるインドのナレンドラ・モディ政権は、イスラム教徒に対する差別的な政策をとっているという指摘などがある。このような政策をウィキペディアの記事で批判的に捉えられていることを受け、モディ政権を支持する編集者がウィキペディアにおける反ヒンドゥー教バイアスを主張したり、編集者同士の編集合戦が生じたりする。

企業と著名人とウィキペディア

ウィキペディアに掲載されている情報は、企業や個人の評判を左右しうるものでもあるため、会社や個人を守るために、当事者がウィキペディアの編集に力を入れる場合も少なくない。企業のネットワーク内から確認される編集の中には誤字脱字の修正や、これら企業の社員による個人的な編集も多く含まれるが、組織的に行われている場合も少なくないとみられる。

例えば、イギリスに本社を置く大手石油会社BP社(旧ブリティッシュ・ペトロリアム)の広報関係者は、2013年の時点で同社に関する英語版ウィキペディアの記事の記事の約44%を提供していたことが発覚した。これは、BP社による汚染事件をめぐり裁判が行われていた時期とも重なり、特にBP社の環境保護に関する内容がBP社の関係者によって執筆されていたという。他の石油会社によるウィキペディアの記事に対する編集活動もみられてきた。

その他に、過去には大手製薬会社のロビー団体、ゴールドマン・サックス社のような大手金融系企業、モンサント社(現バイエル社)のようなバイオ科学メーカーなどの社内ネットワークから、ウィキペディアの記事に対する編集履歴も確認されている。さらには、報道機関やソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)のプラットフォーム企業も、社内スキャンダルによるダメージを軽減するため、もしくはイメージ改善などのために編集に関与していた事実も確認されている。

中国での広告に登場するウィキペディアの共同創設者、ジミー・ウェールズ氏(写真:SoniaT 360. / Flickr[CC BY 2.0 Deed])

著名人に関するウィキペディアの記事においても、本人またはその関係者(もしくは関係者と思われるアカウント)が編集活動を行っていたケースが数多くみられる。例えば、2020年のアメリカの民主党の副大統領候補となったカマラ・ハリス氏に関するウィキペディアの記事では、候補者発表が行われる前の3週間、特定の1つのアカウントから408回もの編集が記録されている。アカウントの持ち主は不明だが、その編集の中にはハリス氏に不利な情報の削除や選挙キャンペーンに使用されていた文章をコピー・アンド・ペーストする形での記述が多かった。アメリカ議会内のネットワークから、議員に関するウィキペディアの記事の編集活動も多い。

大富豪にとっても、自身に関するウィキペディアの記事の内容が、自身の評判や利益に影響を与えることが考えられる。ウィキペディアの記事が関係者によって編集されたと思われるロシアやインドなどの大富豪が、これらの編集をめぐり注目の対象となった。

コンテンツの偏りの背景にあるもの

ウィキペディアの記事の内容にみられる偏りは、ウィキペディアの仕組みや方針に起因する側面がある。例えば、英語版ウィキペディアが「信頼できる情報源」を指定していること自体が、西側諸国の政府や大手企業の既得権益に沿う情報源を優先させ、それがバイアスにつながるという指摘がある。また、ウィキペディアの執筆・編集の大半は限られた人数によって行われてきたため、執筆者・編集者個人の思想や考えが反映されることも考えられる。さらに、資金があれば、国家や企業などが執筆・編集をアウトソーシングし、ウィキペディアの内容に大幅な変化をもたらすことができる。つまり、現在のウィキペディアは、国家権力や大手企業の既得権益が守られやすいシステムとなっている。

組織の運営も問題視される側面がある。例えば、ジミー・ウェールズ氏は、ウィキペディアの共同創設者及び名誉会長として、現在もウィキペディアの組織運営や編集において特権を持つが、イギリスやカザフスタン政府の幹部を含む権力と関係が深いことが指摘されたことがある。2012年には、同氏はトニー・ブレア元英首相の広報に携わったケート・ガーベイ氏と結婚しているが、ブレア氏は、ブレア政権の元スポークスマン(報道官、広報戦略部長)も結婚式に出席した。

また、ウィキメディア財団が大手テック企業やクリントン財団などのアメリカ政治との関係が深い団体とつながりが深いことも指摘される。さらに、ウィキメディア財団は、政治的なロビー活動を支援する団体であるタイズ・アドボカシー(Tides Advocacy)に対して資金提供も行ってきた。

ウィキメディア財団のサーバー(写真:Victorgrigas / Wikimedia Commons[CC BY-SA 3.0 Deed])

まとめ

ウィキペディアにみられる問題は、ウィキペディアにおけるルールや仕組み、組織としての位置づけを超え、国際的な、あるいは、各国の社会の情報環境や思想における力関係と切り離せない。イギリスのダービー大学学術図書館員であるカロライン・ボール氏が主張するように、「情報は中立ではない。図書館は中立ではない。ウィキペディアは中立ではない。単なる情報の所蔵庫など存在しない。情報サイクルのあらゆる段階で選択が行われる」。ここで言う「選択」とは、どの事象に関するどの情報が記録に値すると判断されるか、そして記録される場合にはどのような観点から記録されるかを指す。また、同氏は、「これらの選択は、個人であれ組織であれ、意識的であれそうでないにせよ、関係者の偏見、力の不均衡、意見、文化を反映する。」とも主張する。

これまでもGNVでは、大手報道機関が権力と富に寄り添った報道を行う傾向を取り上げてきたが、ウィキペディアにおける記事も、同様の傾向が確認できると言えよう。現在、ウィキペディアの共同創設者のサンガー氏をはじめ、ウィキペディアの現状に危機感を持つ人々が、ジャスタペディア(Justapedia)などウィキペディアに代わるようなオンライン百科事典の構築に向けて動き出している。こうした問題意識や取り組みは、「信頼できる」とみなされる情報源が1箇所に集中することなく、世界を様々な観点から捉えることができる情報環境の構築・実現に向けての一歩前進になるかもしれない。

※1 例えば会社Aが自社の広報活動の一環で自社に関するウィキペディアの記事に対する執筆・編集を行うといった行動は認められていない。代わりに、会社Aは、当該記事の誤りの訂正や編集を第三者に依頼することができる。その際、会社Aの代わりに広報事業者が編集プロセスに関わることができるが、広報事業者は、会社Aが編集を依頼した事実および会社Aとの関係を明かす必要がある。一方、会社Aからの編集依頼に対して、会社Aと利益相反の関係にない編集者が編集を行うこともできる。

※2 ロシア語版ウィキペディアに編集に関わっていた関係者がその多くの大部分を別のサイトにコピーし、そのサイトではロシア政権の見解に沿う内容に編集されていった。

※3 サンガー氏はウィキペディアの仕組みの構築を築き上げた上で、2002年にウィキペディアを去った。

※4 このアカウントは個人名となっていたが、ウィキペディアでの編集回数と頻度は個人1人でできるレベルだと考えにくいという指摘がある。

ライター:Virgil Hawkins

記事そのものへの意見でなくて恐れ入りますが、本文で使われているフォントが大変読みづらいので、以前のものに戻していただくことは可能でしょうか?(5月25日の記事は以前からのフォントかと思われます)検討いただけるとありがたいです。