ウェブサイトのアクセス回数では世界5位となっている史上最大の百科事典のウィキペディア(Wikipedia)。創設から20数年が経つが、読者は2024年の時点で、300以上の言語で、合計6千万以上の記事をオンライン上で自由に閲覧できる。全世界での閲覧回数は毎月250億回を超える。

ウィキペディアというネーミングは、「不特定多数のユーザーが共同してウェブブラウザから直接コンテンツを編集するシステム」を意味する「ウィキ」を、百科事典を意味する「エンサイクロペディア」の「ペディア」とつなげてできたものである(※1)。つまり、ウィキペディアは誰もが編集できる百科事典のようなものだ。

なぜウィキペディアがここまで利用されるようになったのか。どのような課題を抱えているのか。2つの記事に分けて、ウィキペディアの全体像を捉えつつ、その問題点を探る。1つ目となるこの記事では、ウィキペディアの成長や、言語、記事数における傾向などを紹介する。

ウィキペディアのロゴ(写真:Harleen Quinzellová / Wikimedia Commons[CC BY-SA 4.0 Deed])

ウィキペディアの成長

ウィキペディアは2000年に創設されたヌーペディアというオンライン百科事典から枝分かれしたものである。ヌーペディアは専門家のみが執筆・編集するという仕組みであったが、集まる記事のスピードが遅く、難航していた。そこで、誰もが執筆・編集できる別のプロジェクトが提案され、ウィキペディアが生まれた。短期間で多くの執筆・編集する参加者が集まり、コンテンツが充実していった。増加のスピードの背景には、 斬新な技術に頼りすぎずに、使い勝手のいいシンプルなプラットフォームを提供したことが、コンテンツが大きく増加した一つの要因だとされる。

世界各地に無償で編集作業を行っている人が膨大な人数に増え、2023年の時点で執筆及び編集を行うことに用いられるアカウントの数は1億を超える。一方、その中で1回きりに使われたアカウントや現在使用されていないものも含まれており、過去の1ヶ月で編集活動を行ったことがあるいわゆるアクティブ・ユーザーは28万人程度にとどまっている。

また、無料ですべてのコンテンツを提供し、広告を載せないというポリシーも読者の増加に貢献したと考えられる。ウィキペディアは主にボランティアの作業で成り立っているため、比較的に低コストで実現できたプロジェクトとなったが、サーバーやサイトを管理するスタッフの報酬などに必要なコストに対しては、寄付金や助成金を募った。ウィキペディアと関連するプロジェクト(※2)の運営や財政を管理するために、2003年にウィキメディア財団(Wikimedia Foundation)が設立された。

ウィキメディア財団は財政的な余裕があり、これ以上の収入がなくても長年活動を続けることができる裕福な財団だという指摘がある。2022〜2023年の会計年度には約1.7億米ドルの寄付金が集まり、その中には他の大型財団、大手企業、億万長者などからの寄付も含まれている。またウィキメディア財団とは別に、ウィキペディアなどのプロジェクトを長期に保障するために、ウィキメディア寄付基金(Wikimedia Endowment)も設立されており、2023年には約1.2億米ドルを貯蓄していると報告されている。

ウィキペディアを編集する人たち(フィンランド)(写真:Wikimedia Finland / Flickr[CC BY-SA 2.0 Deed])

検索エンジンとの関係

ウィキペディアが成功したもう一つの理由は検索エンジンとの関係にある。ウィキペディアは充実したコンテンツがあっても、潜在的読者がたどり着かなければ利用されないため、ウィキペディアのサイトに誘導する検索エンジンが重要となる。2007年の時点で、ウィキペディア訪問の70%が検索エンジンを経由していたとされている。一方、検索エンジン側は利用者に提供する膨大なコンテンツが必要となる。ウィキペディアがあらゆるトピックに関するまとめられた情報を無料で提供しているという観点から、検索エンジンにとって貴重な存在となった。また、情報提供するフォーマットが統一され、年々新たな情報が大量に追加されていったというメリットもあった。このような背景から、ウィキペディアと検索エンジンとの共生関係が生まれていった。世界最大の検索エンジンであるグーグル社(Google)は、このウィキペディアの価値を評価し、2010年以降、大規模な寄付金をウィキメディア財団に提供してきている。

検索エンジンの利用者が検索を行うと、ウィキペディアが提供するページは非常に高い確率で検索エンジンの検索結果に表示される。グーグル社、マイクロソフト社(Microsoft)が提供するビング(Bing)、ダックダックゴー社(DuckDuckGo)の3つの検索エンジンを対象にした2021年の調査では、一般的な検索語が入力された検索の80〜84%にはウィキペディアのページが検索結果の第1ページに表示された。なぜそこまでウィキペディアのページが登場するのか。多くの他のウェブサイトがウィキペディアのページにリンクしていることが検索エンジンのアルゴリズムに評価されているという点や、ウィキペディアの各ページが頻繁に編集・更新されているため、検索エンジンのアルゴリズムが好む最新情報として捉えられているという点が、その理由として挙げられる。

しかしウィキペディアのページは検索エンジンの通常の検索結果リストだけに表示されるわけではない。検索結果の横などに表示される情報ボックス(ナレッジパネル)にもウィキペディアの記事が頻繁に表示される。つまり、検索エンジンは利用者がほしい情報のある別のウェブサイトを紹介するのみならず、ウィキペディアの情報が掲載された情報ボックスを通じて、検索エンジンのページそのものから、欲しい情報が得られるというシステムとなっている。この傾向グーグル、ビング、ダックダックゴーのいずれの検索エンジンにみられる。

ダックダックゴーの検索結果の上位に表示されるウィキペディアの情報ボックス(写真:Virgil Hawkins)

ウィキペディアはウェブブラウザーから行う検索以外のところでも大手テック企業に使われている。利用者が口頭で情報を求める音声アシスタントにもウィキペディアからの情報が度々利用されている。例えば、アップル社(Apple)が提供するシリー(Siri)やアマゾン社(Amazon)が提供するアレクサ(Alexa)は、ウィキペディア及び関連するプロジェクトであるウィキデータ(Wikidata)を情報源として利用している。

さらに、2018年以降、一部のソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)においてもウィキペディアの情報が利用されるようになった。例えば、グーグル社が運営するユーチューブ(YouTube)において、同社によって情報の信憑性が疑わしいと判断された動画、あるいは誤情報・偽情報が予想される動画にウィキペディアからの関連記事の情報を表示しつつ、ウィキペディアの当該ページに誘導している。また、バイトダンス社(ByteDance)が運営するティックトック(TikTok)においても、2023年以降、検索結果にウィキペディアからの情報が表示されることが報告されている。

ウィキペディアが掲載する膨大な量の情報はボランティアによって集められ、編集されているが、このように、巨大なテック企業のサービス充実化及び利益の増加にも利用されている。これらの企業はウィキペディアへの寄付金提供を行ってきた一方、ウィキペディアの情報を基本的に無料で利用してきた。しかし情報ボックスや動画の補足説明に継続的に利用されるようになり、ウィキペディアはついに有料コンテンツを提供するようになった。ウィキペディアは2021年に、ウィキメディア・エンタプライズ(Wikimedia Enterprise)を設立し、翌年にはグーグル社がその顧客となった。この有料コンテンツもウィキペディアの新たな収入源となっている。

世界のウィキペディア

ウィキペディアは2001年1月に英語版として公開されたが、多言語化が早かった。創設から1年内には10以上の他の言語の新たなウィキペディアが立ち上げられた。やがて300以上の言語のウィキペディアに成長した。しかし、ウィキペディアの記事の総合数を比較すると、ヨーロッパの言語がその大部分を占める。2024年の時点で英語版ウィキペディアでは679万の記事があり、圧倒的に多い。英語に次ぐ記事が多い言語としては、セブアノ語(612万記事)、ドイツ語(289万記事)、アラビア語(284万記事)、フランス語(259万記事)などがある。

なお、セブアノ語はフィリピン南部の言葉のひとつであり、自動翻訳システムによって英語版ウィキペディアから記事がそのまま翻訳されているため、これほどの記事数に上った。アラビア語版ウィキペディアの記事が多い背景には、標準アラビア語、エジプトアラビア語、モロッコアラビア語という3種のアラビア語版ウィキペディアが存在していることがある。また、アラビア語版ウィキペディアにある多くの記事は英語から翻訳されている。

このように、公開されている記事数では英語版ウィキペディアの割合が多いが、閲覧数でみるとその割合が更に増える。英語版ウィキペディアは全世界のウィキペディアの閲覧数の約半分を占める。その背景には、英語圏の国々からの閲覧数が世界全体のウィキペディアの閲覧数の大部分を占めているということがある。2024年の時点で、世界で閲覧数が最も多い上位5カ国はアメリカ(約30億回/月)、日本(約9.1億回/月)、ドイツ(約8.9億回/月)、イギリス(約8.8回/月)、インド(約8.6回/月)となっている。

しかし英語が必ずしも最も多く使われていない国からも、英語版ウィキペディアの閲覧数が多い場合もある。例えばインドで最も話されている言葉はヒンディー語で、人口の44%はこの言葉を第1言語としている。しかし、2017年の時点でインドから閲覧されていたウィキペディアの記事の92%は英語版ウィキペディアの記事であった。ナイジェリアにも同じ傾向がある。ナイジェリアには500以上の言語が使用されており、ハウサ語が最も多くの人に第1言語として使用されている(人口の31%)。しかしインドと同様、ナイジェリアで閲覧されているウィキペディアのページのほとんど(97%)は英語版ウィキペディアとなっている。

しかし、言語の好み以外にも、各国政府の政策も世界のウィキペディアの閲覧数に影響している。例えば、中国語は世界で第1言語として最も話されている言語であるにもかかわらず、ウィキペディアの閲覧数では中国語版ウィキペディアは8位となっている。その大きな理由としては、中国政府が中国本土でのウィキペディアへのアクセスを禁じ、各ウィキペディアのサイトをブロックしている事実がある。ロシアとミャンマーも国内での閲覧をブロックしているとされている。サウジアラビアとイランも部分的にブロックしている。過去にはトルコ、シリア、パキスタンなどもブロックをしたことがある。

記事数からみる偏り

このようにウィキメディアには数多くの言語で合計6千万以上の記事がオンラインで掲載されている。しかし、世界でのあらゆる事象、場所、人物などに関する情報がバランスよく提供されているとは限らない。ウィキペディアの記事分配において地域のバランスとジェンダーのバランスが特に問題視されている。

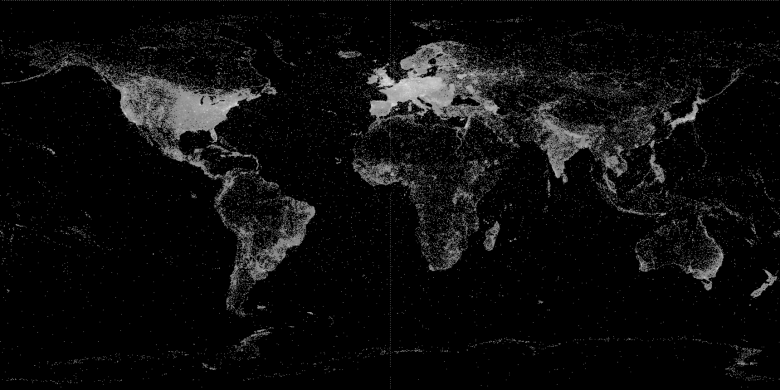

地域のバランスの観点からみると、高所得国に構成されるグローバル・ノースに関連する記事数は低所得国が構成するグローバル・サウスに関する記事より圧倒的に多い。2014年の調査では、あらゆる言語で掲載された、場所が特定されたウィキペディアの記事の84%はヨーロッパと北米に関するものとなっていた。全ての地域の中でも、サハラ以南アフリカに関する情報が最も乏しい。同調査では、アフリカのどの国よりも南極に関する記事数が多かった。また、すべての記事の総合編集回数のうち、アメリカ、イギリス、イタリア、ドイツ、フランスの5カ国に関する記事がその45%を占めていた。オランダ関連の記事に対する編集回数は、アフリカの全ての国に対する記事の編集回数を上回っていた。

地域が特定されているウィキペディアの記事のトピックの位置を示すヒートマップ(2013年)(写真:Kolossos / Wikimedia Commons[CC BY-SA 3.0 Deed])

一方で、この調査からの10年間で、状況が改善されつつある。かつてはヨーロッパに関するウィキペディアの記事数はアフリカの20倍掲載されていたが、2022年にはその差は4倍に縮んでいた。しかし、偏りはいまだに大きい。2022年の調査では、25以上の言語でウィキペディアに掲載されている人物に関する記事の62%はアメリカ、イギリス、イタリア、ドイツ、フランスの5カ国の人物が占めていた。また、ウィキペディアのすべての記事の中から、内容が高く評価されトップページに表示されることもある注目記事が選ばれる。英語版ウィキペディアを対象にした2022年の調査では、地域が特定された注目記事の中でグローバル・サウスに関するものは10%に満たなかった。

ウィキペディアにおけるジェンダー関連の偏りも大きい。例えば、2023年の時点でウィキペディアには人物を対象にした記事は約200万件あったが、女性に関する記事はその5分の1にとどまっていた。さらに、ウィキペディアにすでに記事が掲載されている人物に関する記事の中で、「著名度」が不十分という理由で記事が削除される確率が高いのも女性だとする調査もある。また、各記事の内容においてもジェンダーの偏りがみられる。例えば、ウィキペディアの人物に関する記事の中で、女性の職歴に関する章では、「結婚」など私生活に関する記述が男性の場合より多いという調査の結果がある。

芸術とフェミニズムをテーマに集団でウィキペディアを編集するワークショップ(写真:MU Hybrid Art House / Flickr[CC BY-NC-ND 2.0 Deed])

偏りの背景にあるもの

このようなウィキペディアが発信する情報にみられるアンバランスの要因は必ずしもウィキペディアという組織だけにあるわけではない。歴史的にみると、ヨーロッパの国々などは植民地化を通じて世界の大半を支配下に置き、各地域での使用言語まで変えてしまった。また、その植民地からの資源などを搾取し、富を現在のグローバル・ノース諸国に集中させた。このこともあって、ウィキペディアの材料になる歴史的記録の数量に、すでに大きな偏りがある。歴史的なジェンダーのアンバランスも同様で、世界各国での歴史的記録の対象は男性が中心となっている。

しかし歴史的な偏りは様々な理由で現在も引き継がれている。ウィキペディアの記事を執筆したり、編集したりする人の大半はグローバル・ノースに住んでいる。この背景には、グローバル・サウスと比べ、インターネットへのアクセスなどのいわゆる「デジタル・ディバイド」や、家計上、無償で執筆する余裕が比較的に高いという要因があると考えられる。グローバル・ノースに執筆者が集中すると、選ばれるトピックもそこに集中する。例えば、ウィキペディアに執筆する人が選ぶトピックは自身の文化的アイデンティティーと関係している場合が多いという調査がある。この傾向は特にウィキペディアの日本語版と英語版で目立つ。ジェンダーにおいても、ウィキペディアでの執筆・編集を行う人の約85%は男性だとされている。

ウィキペディアにはこのような偏りを解消するために、200以上の「ウィキ・プロジェクト」が存在するが、解消までの道のりは長い。ウィキペディアが世界のあらゆる場所から情報を集められるバランスも重要だが、世界の全体像をどこまで読者に伝えられるのかという点も重要である。ウィキペディアはこれからどれほど現状を改善できるのだろうか。

※1 「ウィキ」はもともとハワイ語で「速い」を意味する言葉で、「ペディア」はもともと古代ギリシャ語で「育つ」と意味し、教育関連の文脈で使われる。

※2 ウィキペディアの他に、無料のオンライン書籍を提供するウィキブックス(Wikibooks)、170言語で発行されるオンライン辞書からなるウィクショナリー(Wiktionary)、著作権フリーの画像、動画、音楽などを提供するウィキメディア・コモンズ(Wikimedia Commons)など、14のプロジェクトが運営されている。

ライター:Virgil Hawkins

グラフィック:Virgil Hawkins

いつも貴重な記事を共有していただき、ありがとうございます。

とても参考になりました。

これからもフェアでバイアスのない国際事情の情報の拠り所として、読ませていただきたいと思います。