「人権」とは、みなが生まれながらにして持つ権利である。人権の具体的な例としては、生命権や表現の自由、衣食住などの適切な生活水準についての権利、教育を受ける権利、プライバシーの権利などが挙げられる。近年、持続可能な世界を構築するための国際的な目標である持続可能な開発目標(SDGs)は、人権の尊重という理念が根底にある。しかしながら、依然として、世界中で人権侵害が問題視されているのが現状である。

では、日本のメディアは、その現状をどれほど報道できているだろうか。また、人権に関する報道の充実度だけでなく、人権状況が深刻な国や地域に関しても報じることができているだろうか。さらに、「人権」は非常に概念が広く、人権の種類は多岐にわたる。それについても、メディアはどれほどの範囲をカバーすることができているだろうか。日本のメディアは、「人権」というテーマにおいて、世界をどこまで可視化できており、人権問題の現状や全体像をどれほど捉えているのだろうか。

今回の記事では、日本の大手新聞社3社(朝日新聞、毎日新聞、読売新聞)の報道分析を通して、メディアによる人権報道の傾向や特徴と、それを踏まえた、人権報道をめぐるメディアのあり方について考えたい。

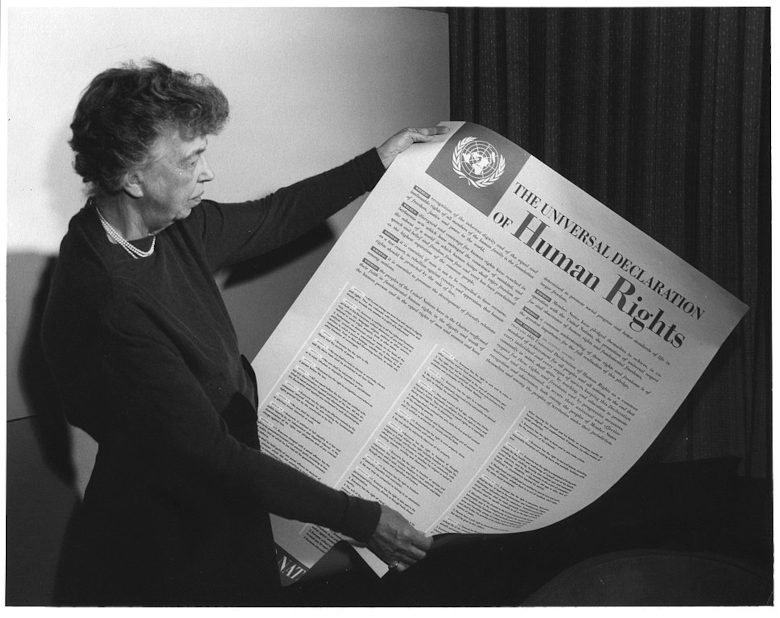

世界人権宣言のポスターを採択後に眺めるアメリカのエレノア・ルーズベルト元大統領夫人(写真:FDR Presidential Library & Museum / Wikimedia Commons[CC BY 2.0 Deed])

「人権」という概念の背景

人権報道について分析を始める前に、まずは「人権」が幅広く共有されるようになった背景について知る必要がある。ここでは、「人権」が国際的にはどのように定義されているのかについて見ていきたい。

「人権」というものを国際的に定義したその代表格として、世界人権宣言が挙げられる。世界人権宣言は、1948年にフランスのパリで行われた、国際連合の総会にて採択されたものである。この宣言は、第二次世界大戦において、戦争犯罪や迫害、大量虐殺などの人権侵害を行ってきた歴史に対する反省が土台になっている。世界人権宣言は「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」であり、法的な拘束力こそ無いものの、人権の保障を国際的に掲げたという意味では、現代社会の功績と言うことができるだろう。

その後、国際人権規約と呼ばれる条約が1966年に採択され、その10年後の1976年に発行された。これにより、世界人権宣言で掲げられていた内容が法的に保障されるようになった。国際人権規約は2つの規約で構成されており、個人の自由のために国家の積極的な介入を要求する社会権と、逆に国家が個人の領域に干渉しないことを要求する自由権がそれぞれ保障されている。

このように、人権の重要性は第二次世界大戦の終戦を機に高まることとなり、現在に至るまでその保障が進んできたと理解することができる。

「Human Rights」(人権)と書かれたボードを掲げる男性(写真:Wouter Engler / Wikimedia Commons[CC BY-SA 4.0 Deed])

「人権」の分類

国際人権規約にも、社会権を保障するものと自由権を保障するものの2つの条約があるというように、ひとえに「人権」と言っても、その種類は多岐にわたる。そこで、人権がどのように分類できるか、という点について考えたい。ここでは、人権に対する捉え方の進化の歴史に着目し、人権を3つに大分したカレル・ヴァサク氏(※1)の分類について見ていきたい。

ヴァサク氏は、「世代(Generation)」という要素を軸に人権を分類している。すなわち、主張される人権の特徴が、時代によって変化していることに注目し、それを「第一世代」、「第二世代」、「第三世代」の3つの世代として捉えたのである。

最初に主張された人権は、「第一世代」の人権に分類され、それは消極的な権利と考えられている。これらの権利は市民的・政治的であって、具体的には、生存権や言論の自由、信教の自由、公正な裁判を受ける権利、法の下の平等などが例として挙げられる。すなわち、ここで主張された権利は、国家が市民に対して不要な介入をしないことを求めるものである。

その次の世代で主張された人権は、「第二世代」の人権に分類され、それは社会的、経済的、文化的な権利を中心としたものであった。これらの権利は、19世紀に急速に進んだ工業化によって発生した社会的・経済的格差がきっかけとなって必要とされるようになった。具体的には、労働に関する権利や社会保障に関する権利、教育に関する権利などが例として挙げられる。また、衣食住という基本的なニーズを満たすことすらままならない人々が陥る「貧困」という状態も、経済的な権利が侵害されているため、この分類に属するとされている。つまり、この時代に主張された人権は、国家が積極的に施策を提示したり介入したりすることで保障される権利のことを指し、「第一世代」の人権とは逆の性質を持っていることがわかる。

その後、それまでの世代で求められてきた、個人に対する権利とはうって変わって、グローバル化が進む中で、集団に対して保障されるべき人権が主張されるようになった。これらの権利は、環境の管理や開発について、国連総会で採択された、ストックホルム宣言(1972年)(※2)や、 リオ宣言(1992年)(※3)のような国際文書でも言及されている権利であり、具体的には、自決権、開発、平和構築、環境、人道主義、保護責任などが挙げられる(※4)。これらはもはや一国の枠に収まるものではなく、他者との協力や連帯を必要とする、規模の大きい権利である。そのため、これまでの2つの世代の人権と比較すると、定義としては曖昧であると言える(※5)。

国連の人権理事会で演説するサウジアラビア代表(写真:UN Geneva / Flickr[CC BY-NC-ND 2.0 Deed])

「人権」に関する国際報道の傾向:国・地域別

ここまで、人権の定義およびその分類について概観したが、いよいよ本題に移ろう。世界各地では人権が抑圧されている状況に置かれている人々がおり、その被害の種類は様々である。では、この事実を目の前にして、日本のメディアはその人権問題の全体像をどの程度まで捉えることができているだろうか。また、人権に関する国際報道において、日本のメディアはどこに重点を置いているのだろうか。この疑問について考えるべく、ここからは、人権報道に関する1年分(2023年)の報道量や、その傾向について分析を行う。

今回の分析にあたって、日本の大手新聞社3社(朝日新聞、毎日新聞、読売新聞)のデータベース(※6)を用いた。2023年に掲載された記事のうち、見出しもしくは本文に「人権」というキーワードが含まれる記事を対象に、国・地域別にその報道量を調査した。報道量は、該当する記事においてその国・地域が言及されている件数によって比較を行うものとする(※7)。なお、「人権」という言葉が言及されている記事は、朝日新聞で152件、毎日新聞で115件、読売新聞で346件であった。この数字から、人権への言及が必ずしも多いとはいえないということがわかる。

調査の結果、様々な国や地域が記事として取り上げられていることが確認できたが、そのうち、件数に関して3社の合計が最も多かった10カ国および地域は以下のグラフのようになった。

言及された記事数の上位3カ国は、多い順に中国(152件)、アメリカ(128件)、ロシア(82件)となった。しかしながら、この計測で上位に来ることが必ずしも、人権状況に関する問題が指摘されているということを意味するとは限らない。確かに中国は、例えば国内の言論の自由の抑圧や、新疆ウイグル自治区における人権抑圧について触れる記事が多く、ロシアにおいては、2022年より続くウクライナへの侵攻についての記事が依然として取り上げられている。しかしながら、アメリカにおいては、国内の人権問題よりも、むしろ他国との外交に関するアメリカの動きなどについて触れる記事が多いという傾向が見られた。韓国については、歴史的に日本と争われてきた元徴用工問題や慰安婦問題 のような人権問題に関する記事が確認できた。それだけではなく、「価値観外交」と呼ばれる、民主主義や法の支配、基本的人権の尊重などに関連する政策を他国と共有しようとする外交政策について取り上げる記事も見られた。このように、現に日本のメディアは、人権侵害やその疑惑を取り上げるだけでなく、人権問題の緩和として捉えられている言動にも重点を置いて報道している傾向にあることが確認できる。

しかし、ここで注目したいのは、人権侵害が問題視される国・地域の間での報道量に差が生じているという点である。今回の調査で、ロシアによる侵攻が続くウクライナ、女性のヒジャブ(頭や身体を覆い隠すための衣類)の強制着用が問題視されるイラン、パレスチナへの侵攻を続けるイスラエル、政治的抑圧と武力戦争を抱えるミャンマー、国民に対する政府の抑圧が問題視される北朝鮮が、報道量として上位に入った。では、人権問題を指摘されている国や地域はどこにまで目を向けられているのだろうか。

市民的自由がどれだけ保障されているかを表す指標(※8)において相対的に低い値を示している国・地域は他にもある。例えば、タリバン政権による人権抑圧が問題視されるアフガニスタンや、独裁政権が続く国エジプト、エリトリア、トルクメニスタン、ベラルーシなど)がある。このデータから、報道量分析の結果との矛盾を指摘することができる。例えば、同じ中東地域に位置するイランとサウジアラビアにおいては、サウジアラビアの方がイランに比べて低い指標を示している。しかし、人権という文脈で言及されている記事の数は、イラン(44件)がサウジアラビア(22件)を上回るという結果になった。

また、これらの国・地域だけでなく、「貧困」という形で人権が脅かされている国や地域があることにも注目すべきである。世界各国の貧困率を表す指標(※9)によれば、高い割合を示す国々のほとんどがサハラ以南アフリカに属しているが、例えばこれらに含まれる中央アフリカ共和国やエスワティニについては、言及回数はそれぞれ2回と1回、南スーダンやコンゴ民主共和国については、1度も言及されていないなど、人権問題としてほとんど報道されておらず、人権問題を抱える国・地域間での大きな報道格差をここでも確認することができる。

「人権」に関する国際報道の傾向:人権の種類別

次に、国・地域別の調査と同じ該当記事を対象に、ヴァサク氏による人権の3つの種類のうち、どれに当てはまるかをそれぞれ分類し、その数を算出した(※10)。結果は以下のグラフのようになった。

記事の件数について、3社全てを足し合わせた結果、市民的・政治的な権利が含まれる「第一世代」の人権に関する記事が計308件で最も多く、次いで、国際的かつ集団的な権利が含まれる「第三世代」の人権に関する記事が計246.5件、そして、社会的・経済的・文化的な権利が含まれる「第二世代」の人権に関する記事が計58.5件で最も少ない値を示した。この結果は、各新聞社のデータにもあてはまり、件数は「第一世代」、「第三世代」、「第二世代」という順番になった。「第一世代」の人権に分類された記事のテーマとしては、戦争被害、少数民族の抑圧、反政府運動の弾圧、報道の自由の制限などが確認できた。「第二世代」の人権に分類された記事のテーマとしては、ビジネスと人権(※11)、地震被害などが確認できた。そして、「第三世代」の人権に分類された記事のテーマとしては、停戦努力、安全保障に関する協力、性的少数者の抑圧、移民・難民問題などが確認できた。

ここで、「第一世代」の人権と「第二世代」の人権に注目すると、政治的な権利である前者の方が、経済的な権利である後者よりも報道されているということがわかる。すなわち、国際報道において、日本のメディアは経済的な人権よりも政治的な人権に注目していると解釈することができる。

報道格差の要因・背景

今回の調査から、日本のメディアは、人権問題を抱える国・地域の間で報道量の格差を生じさせているという傾向、そして、経済的な人権よりも政治的な人権に重点を置いて報道するという傾向の2つを指摘する結果となった。それでは、この報道傾向が生まれるのなぜなのだろうか。あるいは、どのような背景が、この傾向を発生させているのだろうか。

国連の人権理事会(写真:UN Geneva / Flickr[CC BY-NC-ND 2.0 Deed])

まず、人権報道において国・地域別に偏りが生じていることの要因として、日本のメディアの関心が大国に偏重していることが挙げられる。しかしながら、大国すべてが関心のちゅうしになっているというわけではなく、日本と地理的・政治的に近い大国の報道が優先される傾向にある。報道分析で上位に入った中国、アメリカ、ロシアはこれに当てはまっている。

また、日本のメディアは、日本と政治的に対立あるいは関係が良好でない国の人権問題に重点を置く傾向があることも指摘できる 。韓国や北朝鮮がその最たる例である。韓国は、中国、アメリカ、ロシアと比較すると国の規模は小さいが、韓国は元徴用工問題や慰安婦問題を、北朝鮮は拉致問題やミサイル関連の問題を日本との間に抱えており、日本の政府やメディアの関心が向きやすいと言える。

そして、同じ高所得国の地位にあるアメリカとの関係の深さも、国・地域の報道の偏りを助長させている。アメリカは、政治、経済、軍事、情報の発信力など、あらゆる分野において世界で最も強力な国である。日本政府だけでなく、日本のメディアもアメリカの影響を強く受けている。そのため、アメリカと政治的に敵対・対立する国が、アメリカ国内では注目される傾向にあり、その影響を受ける日本のメディアでも重点的に報道される傾向にあると言えよう。

先ほどのイランとサウジアラビアの例を考えると、イランはアメリカとの間に正式な外交関係を持っていないのに対し、サウジアラビアはアメリカとの友好関係を保っている。サウジアラビアは、イランに比べて人権状況が深刻であるとされているのにもかかわらず、イランよりも人権に関する報道量が少ない値を示しているのは、日本政府のサウジアラビアとの外交関係も反映されているが、主な要因としては、このようなアメリカの影響がその一つであると言える。また、サウジアラビアと同様にアメリカとの友好関係を保持しているエジプトでは、政治的な抑圧が横行しているのにもかかわらず、今回の調査での言及回数は10回と、必ずしも報道量が多いとは言えない 。これも、アメリカが日本に与える影響の強さを示す一例である。

イギリスの首相官邸前で行われた、エジプトのシシ大統領のロンドン訪問に反対するデモの様子(写真: Alisdare Hickson / Flickr[CC BY-SA 2.0 Deed])

そして、人権侵害の深刻さが指摘されているのにもかかわらず、その報道量が少ないという問題が発生する要因として、「貧困」という概念が、そもそも人権問題として捉えられていないということが考えられる。それ以前に、貧困率が高ければ高いほど、その国・地域の報道量が少ないという傾向が、GNVにおいて過去に行われた報道分析によって明らかになっているが、その上で、貧困と人権が結びついていないのというのだ。貧困とはすなわち、適切な生活水準を享受するために必要な資源、能力、選択肢、安全、権力が慢性的に剥奪されることを意味し、これはれっきとした人権侵害である。

また、高所得国が国際的な優位性を維持したいという戦略的な意図から、低所得国に含まれる貧困国の存在を軽視しているという指摘もある。今回の調査でも、対象記事のうち、貧困が人権問題であると報じられていたものは確認することが出来なかった。この事実は、上の要因に裏付けられていると言って良いだろう。

貧困は、主に経済的人権が侵害されている状態である。先ほどの調査から、経済的人権が含まれる「第二世代の」人権の報道量の少なさが明らかになった。「貧困」が人権問題だと捉えられていないことがその要因であると考えられる。

ケニア、ナイロビ市:密集する家々の様子(写真:Rawpixel[CC0 1.0 Deed])

このような傾向は、他の高所得国の優先順位と人権の捉え方とも合致する。例えば、アメリカは冷戦時代、ソビエト連邦と政治的な対立を続けていたが、強調すべき人権の種類についても意見の対立があった。東側陣営のソビエト連邦は、人権は社会的・経済的な権利から構成されるという考えから、経済的な権利も政治的な権利と同等あるいはそれ以上に重要であるという見解を示した。それに対して西側陣営のアメリカは、人権は政治的な権利で構成されるという考えから、政治的な権利をより重要視すべきだという見解を示したのである(※12)。前者の考えは社会主義、後者の考えは自由民主主義に根ざした思想になる。国家に限らずメディアにもアメリカの強力な影響が表れている日本においては、「人権」の捉え方にも、経済的人権を軽視するアメリカの捉え方が反映されていると言える。

人権報道に求められるものとは

もう一度、今回の分析を通して明らかになった、日本のメディアによる人権報道の2つの偏りを整理しよう。1つ目は、人権侵害が指摘される国・地域の間における報道量の偏り、そして2つ目は、人権の類間における報道量の偏りである。その背景には、歴史的、政治的、経済的要因が複雑に絡み合っていることをこれまでの分析や考察から確認できた。

しかし、裏を返せば、これらの偏りを是正し、バランスの良い人権報道を行うことができれば、日本のメディアは、世界の人権状況の全体像を捉えることができ、情報の受け取り手も、人権問題についてより正確に理解することができる。メディアは、大衆に情報を提供し、大衆の意思形成のきっかけを与える機能を持つ。バランスの良い人権報道はすなわち、その受け取り手である大衆の人権意識を向上させる可能性が高いことを意味する。「人権」とはみなが生まれながらにして持つ権利である。それが世界全体で当然のように尊重されるようになるためにも、今後のメディアの人権報道について、見つめていきたい。

※1 カレル・ヴァサク(Karel Vašák):チェコおよびフランス国際関係学者 。

※2 ストックホルム宣言:1972年6月5日から16日にかけて、スウェーデンの首都ストックホルムで開催された国連人間環境会議において取り決められた宣言。環境を保全するために国が追うべき責任に関する原則についてまとめられている。

※3 リオ宣言:1992 年 6 月 3 日から 14 日にかけて、ブラジルのリオデジャネイロで開催された国連環境開発会議において取り決められた宣言。ストックホルム宣言の再確認を行うとともに、それに加えて持続可能な開発を行う必要性について説き、高所得国と低所得国の両方の協力が不可欠であることが示された。

※4 ただし、分類の中でも例外は存在する 。例えば、市民的・政治的な自由の中でも、自己決定権は「第三世代」の人権に属するものする。これは、自己決定権の概念が集団の権利に近いと考えられるからである。また、国家の枠を超えてはいるが、ジェノサイドや集団虐殺行為については、「第一世代」の人権に属するものとする。これは、個人の本質的な権利が侵害されていることが理由である。

※5 ヴァサク氏による人権の分類に妥当性を持たせる理論もある。アメリカの政治学者であるミシェリン・イシェイ氏(Micheline Ishay)は、ヴァサク氏と同様に人権の発展の歴史に注目し、古いものから順に、イデオロギーの発達、国際的なものとしての制度の確立、人権擁護の重要性の主張と特徴づけた 。また、アメリカの国際政治学者であるジャック・ドネリー氏(Jack Donnelly)は、冷戦時代の3つの陣営(西側陣営、東側陣営、中立の立場をとった国々)において強調された人権の傾向に注目し、それぞれ、市民的・政治的人権、経済的・社会的・文化的人権、連帯・協力する重要性と特徴づけた。そしてそれぞれの理論で示された3つの分類は、ヴァサク氏が示した人権の3つの世代のそれぞれの特徴に当てはまっているという。

※6 調査にあたって使用したデータベースは以下の通りである。朝日新聞:朝日クロスサーチ、毎日新聞:毎索、読売新聞:ヨミダス

※7 調査方法の詳細は次の通りである。対象期間は2023年1月1日から2023年12月31日とし、国際面に掲載された全ての記事のうち、検索キーワードを「人権」として、それが記事の見出しあるいは本文に言及されているものを調査の対象とした。表記の揺れや異字体は認めるものする。ただし、該当記事でありながら、「人権」に関わる内容について触れられていないものは除外した。なお、今回の調査ではそれぞれの国・地域の言及回数を計測したため、1つの記事に複数の国・地域が言及されている場合は、重複して数え上げている。(例:1つの記事にA国とB国の両方が言及されている場合、A国とB国それぞれについて1件とカウントする。)国・地域を対象とするため、国際連合や欧州連合のような機関はランキングには含めず、国際報道を分析する目的上、日本もランキングには含めないこととする。

※8 スウェーデンのイェーテボリ大学を拠点とするリサーチ機関のブイ・デム研究所(V-Dem Institute)が公開している人権の指標。市民的な自由が保障されている程度を0から1の中の数値で表す。1に近ければ近いほど、市民的自由が保障されていることを示し、0に近いほど、その自由が脅かされていることを意味している。データは2023年。

※9 ここでの貧困率とは、国際貧困ライン(一日あたり2.15ドルしか使うことができない生活状況)を下回る人々の数が国内人口に占める割合を算出したものを意味する。

※10 調査方法の条件や、調査の対象は、国・地域別の分析のものと同様。算出方法については、1つの記事で複数の人権分類に該当する場合は、「1÷(該当する人権の種類の数)」としてカウントこととする。(例:1つの記事に2つの人権分類が該当する場合、各分類について0.5件とカウントする。)

※11 ビジネスと人権:企業がビジネスを行う中で、労働環境やハラスメントなどによる人権侵害を行わないように遵守する動き。

※12 西側陣営の国々が政治的人権を優先する理由は、歴史的側面からも説明することができる。西側諸国が現代においても対外支援に積極的なのは、19世紀ごろに勢いをつけた帝国主義の思想が大きく影響していると言われている。帝国主義というイデオロギーには、他国の文明化に働きかけなければならないという使命感が根強い。現代における対外支援は、もちろん国際的な秩序の維持や人道的な動機を理由に行っている側面もあるが、このようなイデオロギーから生まれた強迫観念が理由になっている側面があるともいえる。

ライター:Ikumu Nakamura

グラフィック:Virgil Hawkins

0 Comments