2019年4月、内部告発サイト「ウィキリークス(WikiLeaks)」の創設者であるジュリアン・アサンジ(Julian Assange)氏が、ロンドンのエクアドル大使館でイギリスの警察に逮捕された。アサンジ氏はスパイ容疑でアメリカに身柄を引き渡されることをおそれ、7年前にエクアドルに亡命を申請し、それ以降、同大使館に保護されていた。

アサンジ氏にかけられている容疑は複雑であり、未だに明らかになっていない部分もあるが、逮捕については賛否両論の声があがっている。ウィキリークスは、権力者が市民に隠してきた数々の真実を暴いたとされ、彼の逮捕は言論の自由、報道の自由への脅威だと警鐘を鳴らす人も多い。その一方で、アサンジ氏やウィキリークスの言動は法に触れており、逮捕されるべきだと主張する人もいる。

逮捕劇の詳細やアサンジ氏の個人的な言動と行く末が大きな注目を集める中、ウィキリークスが引き起こした社会現象の意義そのものはあまり注目されていない。この記事では、ウィキリークスとジャーナリズムの検討を通じて、情報のあり方について探っていく。

演説するジュリアン・アサンジ氏(2009年)(写真:Ars Electronica/Flickr[CC BY-NC-ND 2.0])

ウィキリークスは報道機関?

ウィキリークスとは、政府や企業などの秘密を暴露する非政府組織である。2006年に創設され、究極の情報自由を提唱し、政府や企業の透明性こそが権力の濫用を防ぐという理念に基づき活動している。主に内部告発者から、公的文書、メール、動画など、公開されていない資料をインターネットで受け取り、他の報道機関と協力し、または直接自身のウェブサイトを通じて公開してきた。内部告発者が安心して情報提供できるよう優れた暗号化技術システムを開発し用いている点が特徴であり、情報を受け取る側のウィキリークスですら漏洩先の身元を判明できない等、匿名性を高めるための工夫がなされている。

組織に関する詳細は明らかになっていないが、創設当初は数人の常勤スタッフと世界各地にいる数多くのボランティアによって比較的ゆるやかなネットワークで運営されていたと考えられている。アサンジ氏を含め、メンバーにはハッキングの経験や暗号化の専門性を持った者が多い。なお、2018年3月にアサンジ氏のインターネットへのアクセスがロンドンのエクアドル大使館で切断されたため、その半年後から同氏に代わりジャーナリストでウィキリークスの広報担当だったクリスティン・フランソン(Kristinn Hrafnsson)氏が総編集長を務めている。運営金は寄付金に頼っている。

また、社会的な位置づけがはっきりしないことも議論の対象となっている。ウィキリークスのウェブサイト(2015年11月まで更新)によると、ウィキリークスとは「多国籍メディア機関およびライブラリー」であり、「戦争、スパイ活動、汚職に関して検閲・制限されている公式の資料の大きなデータ・セットの分析および発行を専門にしている」と説明されている。しかし、ウィキリークスを「報道機関」として、そしてアサンジ氏を「ジャーナリスト」として扱うのかどうかは意見が分かれる。

ウィキリークスのウェブサイト

たしかに従来の報道機関と同様に、ウィキリークスは情報源となる人(ソース)から情報を収集し、その情報を公開している。たとえ違法な手段で情報が流出されたとしても、漏洩された情報の公益性が高い場合、報道の自由が確立された国家であれば、情報をソースから受け取った機関によって公開される権利は保障されていると考えられている。このような活動において、情報が真正かどうかを保証し、漏洩したソースの匿名性を守ることがジャーナリズムの基本的な責任とされる。ウィキリークスはこれまで公開した情報の信頼性の確保を徹底しているとも言え、ソースの匿名性を保障するシステムを導入しており、さらに守ってきた実績もある。この側面からみるとジャーナリズムと共通しているといえる。

一方で、従来型のジャーナリズムと異なる点としては、ウィキリークスが公開する情報の大半は、文脈、分析、解釈もつけずにそのままの資料を公開していることが挙げられる。さらに、そのような資料の中には、登場する人物名がそのまま公開されていることもあり、場合によってはその人々の評判が不本意に傷つけられ、あるいは身の危険にさらされることも考えられる。このことから報道機関ではないという主張も少なくない。当初、イギリスのガーディアン紙、アメリカのニューヨーク・タイムズ紙、ドイツのデア・シュピーゲル紙など、従来型の報道とのコラボレーションを通じてそのようなハードルを乗り越えていたが、後にウィキリークスが直接資料を公開し始めると、機関協力していた他の報道機関との関係を断つこととなった。報道機関のパートナーではなく、「発行者」や「複雑なソース」だと呼ぶ者もいる。

主要な暴露

ウィキリークスが受け取ったデータの規模は膨大である。創設されてから10年の間に1千万点もの資料の漏洩を可能とし、現在もウェブサイトのライブラリーにおいて検索可能な形で公開され続けている。

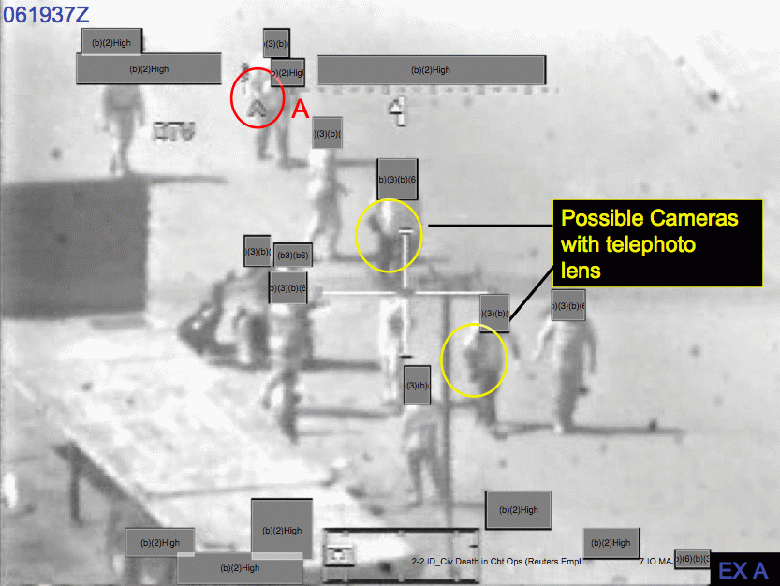

2006年から活動してきたが、世界的に知られるようになったのは、2010年にイラクで米軍のヘリが一般市民に向けて発砲している動画を公開した時である。2007年に発生したこの事件で2名のジャーナリストを含めて、少なくとも12名が殺害され、米軍はそれまでこの事件の真相について虚偽の発表をしていたことが明らかとなった。その後も、2010年にアフガン戦争(7万5千点)とイラク戦争(40万点)に関する米軍の機密資料を個別に公開した。米軍による民間の殺傷事件の数々や、現地で協力関係にあった政府などによる拷問やその他の人権侵害が露になった。イラク戦争については、米政府が公開していなかった1万5千人もの市民の死亡が確認されることになった。

イラクでの米軍ヘリが撮影した画像(2007年)。ジャーナリスト及びその他の民間人が同ヘリによって射殺された(写真:Department of the Army, 2nd Brigade Combat Team, 2nd Infantry Division/Wikimedia)

さらに注目されるきっかけとなったのは、同年に公開が開始されたアメリカ外交公電である。1966年から2010年の間にアメリカ国務省と大使館・領事館との間で交わされた25万点もの文書が公開された。当時のヒラリー・クリントン国務長官がアメリカの外交官に対して、他国の外交官や国連職員へのスパイ活動を指示していたことや、日本が福島第一原子力発電所事故発生の2年前に国際原子力機関(IAEA)から安全性における深刻な問題を指摘されていたことなども含まれていた。その他、チュニジア政府の汚職に関する情報も含まれ、同国での反政府デモ、後の「アラブの春」現象のきっかけのひとつになったともされている。

しかし、アメリカ政治の文脈でもっとも話題を呼んだのは2016年大統領選の選挙運動の最中に公表された米民主党全国委員会(DNC)幹部のメール約2万点であった。ヒラリー・クリントン候補陣営にとって不利な内容が含まれた、大きな問題となった。

ところが、ウィキリークスが公開した資料はアメリカ政府からだけのものではない。ウィキリークスが公開した文書の中に言及されていない国はない。例えば、12カ国による環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)は、各国政府が秘密裏に交渉を進めていたが、ウィキリークスが協定草案の一部を入手し公開した。そこから各国市民よりも企業の利益が優先されていたことが読み取れた。他に暴露されたものとしては、ケニアやペルー、オーストラリアと東南アジア諸国での汚職問題が挙げられる。イギリス、トルコ、サウジアラビアの政府や政党の内部事情を明らかにした文書やメールも公開された。

また、政府の他に、企業、銀行、シンクタンク、宗教団体の内部告発者を通じて数々の暴露も行われた。例えば、コートジボワールで数多くの死傷者を出したスイスのトラフィギュラ社(Trafigura)による有害廃棄物の不法投棄事件や、フランス・ドイツの武器メーカーとアラブ首長国連邦(UAE)との汚職事件が注目を集めた。銀行に関しては、最終的に破綻したアイスランド最大のカウプシング銀行(Kaupthing)における不正行為や、イギリスのバークレイズ銀行(Barclays)による納税回避も暴露された。

ウィキリークスで納税回避を暴露されたバークレイズ銀行(写真:Håkan Dahlström/Flickr[CC BY 2.0])

アメリカで国際的なリスク分析を行う大手シンクタンクのストラトフォー社(Stratfor:「影の米中央情報局(CIA)」とも呼ばれる)から500万通ものメールが公開された。その中で、インドにおいてボパール化学工場事故(1984年)と関連するダウ・ケミカル(Dow Chemical)にストラトフォーが雇われ、デモを行う事故の被害者や遺族に対してスパイ活動をしていたことが明らかになるなどの情報が漏洩された。その他に、何度も問題が指摘されているハリウッドスターなどが信者となっているサイエントロジー(Scientology)という宗教から流出された組織内部文書を公開したことも話題を呼んだ。

ジャーナリズムへの影響

厳密に言えば、ウィキリークスは「報道機関」ではないのかもしれない。しかしジャーナリズムに大きな影響を与えてきたことは明らかである。民主主義が成熟した社会において、ジャーナリズムに求められている重要な役割のひとつは権力を監視することである。つまり「番犬」として権力の濫用や汚職、武力・不正行為や、国内外の人、社会、環境に害を与える言動を暴き、抑止することである。このような側面からみると、ウィキリークスの存在は非常に大きい。

また、ウィキリークスと協力関係を結ぶことによって本来ならば得られなかった大量の機密文書・資料を手に入れることができ、実際にウィキリークスと共に暴露をした従来型の報道機関も複数あった。中には現在ウィキリークスを責めるようになった報道機関・ジャーナリストも存在するが、ウィキリークスの活動が数多くのスクープや記事の土台となった。

さらに、ウィキリークスの活動が民主主義における報道の役割を強化することに貢献したケースもある。例えば、アイスランドで暴かれた銀行のスキャンダルを受け、首相が辞任に追い込まれ、新たに生まれた政府は、情報、発言、表現の自由を保護する法律を制定させるために、立法に対して助言提案を行う機関(IMMI)を設立した。

技術の面においても影響が見られる。ウィキリークスの匿名情報提供システムがきっかけとなり、オンラインでソースが安心して報道機関にリークできる技術の開発がさらに進められ、現在は多くの従来型の報道機関が、普段からセキュアドロップ(SecureDrop)などオープンソースのシステムを使うようになっている。

内部告発者が匿名で報道機関にリークするためのツール、セキュアドロップ

ウィキリークスを超えて

上記のように、ウィキリークスはジャーナリズムに大きな影響を与えつつ、ジャーナリズムのあり方について考え直すきっかけにもなっている。しかしその道のりは険しいものであった。これまではアメリカ政府などに「テロ」や「諜報機関」と呼ばれることもあり、強い圧力を受けてきた。例えば、アマゾン社のサーバーから組織のウェブサイトが削除され、ビザカード、マスターカードやペイパルなどによるウィキリークスへの寄付がブロックされた背景にもそのような圧力が存在した。ウェブサイトの阻止を狙う強力なハッキング攻撃の被害も受けてきた。従来型の報道機関からバッシングを受けることもあった。そして、創設者は7年間の「亡命」の末、ついに逮捕された。ウィキリークスは、数々の障害を乗り越えて未だに活動を続けている。

しかし、ウィキリークスにも問題点は多い。理念に「透明性」を掲げていながらも、自身については透明性が非常に低い。また、アサンジ氏の下での運営が不安定になっていった影響もあり、優秀な人材を失ったこともウィキリークスの芯がぶれていったように見える一因である。最終的にワンマン組織のイメージを払拭できていない。

ウィキリークスが担ってきた役割を、今後も「ウィキリークス」のみが担う必要性は決してない。ウィキリークスが創り上げたものを拡大・洗練させ、新たな「準ジャーナリズム」の形態として確立していき、プレイヤーを増やすことで質の保証や公益性を高めることも考えられる。

ビッグデータ、人工知能(AI)、モノのインターネット(インターネット・オブ・シングス:IoT)の時代に入り、このような情報通信技術の進歩が各国で権力や富の集中及び濫用を助長させているとも言える。我々の知らないところで、大量の個人情報を不法に集めている政府もあれば、個人情報を大量に集め売買している企業もあり、巨大な裏市場が生まれている。さらに、政府にとって都合の悪い情報を国民に隠そうとするために立法をしようとする政府も存在する。このような状況が生まれるからこそ、権力への監視と抑制を担う「番犬役」としての報道機関が極めて重要なのである。しかし、元々、力と富に迎合する傾向があるマスメディアと、報道業界で悪化しつつある財政状況において、従来型の報道機関がこの役割を十分に果たせているとは到底言えない。

ウィキリークスでなくてもいいが、ウィキリークスが果たしてきた役割を担えるような組織が、世界における平和、法の支配、正義、民主主義の促進に大きく貢献することができる。現在の世界にとって必要な存在であろう。

イギリスの諜報機関、政府通信本部(GCHQ)(Defence Images/Flickr[CC BY-SA 2.0])

ライター:Virgil Hawkins

SNSでも発信しています!

フォローはこちらから↓

「番犬」としての報道の役割や報道の自由は、やはり重要であると思う。

権力者が不都合な情報を自由に統制できてしまえば、権力の濫用は必ず起こる。

運営には様々な障壁があるが、ウィキリークスのような「準ジャーナリズム」の役割の重要性をもっと社会が認識していく必要があると思った。

最後のセクションにおける考察に感銘を受けました。権力の濫用を監視する機能は、もはや政府の(建前の)良心にも憲法にも期待できない。したがって、ウィキリークスのような政府と関わりを持たない第三者の機関を、法によって保護しつつ権力濫用の番犬として公式に役立てるべきだと思います。本来のジャーナリズムのあるべき姿、ジャーナリズムの哲学を今一度見直す必要があると感じました。

確かに秘密文書を持ち出すのは違法かもしれませんが、やっぱり内部告発も、ウィキリークスも、必要だと思います。

本来のジャーナリズムとは何かということを考えさせられました。

昨今はマスメディアがマスゴミと呼ばれるようになり、国家システムの傀儡・ポチに成り下がっている。

国家システムが歴史上、常に悪なので、「全ての国家が悪」になってしまうのは致し方無い。

(例) 課税は常に悪/軍は常に悪/スパイは常に悪

中でもファイブアイズは「米国侵略全史」という本が出る位に、悪なのである。

しかしその反面、世界を進歩させてきたと言えるし、

その恩恵に西側諸国が浸かっているのである。欧州、インドを始め、日韓台湾すらもだ。

インドなどは、自国の言語体系が多岐に渡り複雑なので、

共通語として英語が便利というくらいで、外国語が公用語なのだから、

日韓台湾からすれば呆れかえる側面すらある。

また、情報技術=スパイ技術=諜報技術だが、裏を返せば、

世界中の悪事が伝わってくるし、きゃつら「全ての国家」はその「悪事」を隠そうともしない。

つまり国家というのはそもそもが「テロ国家しか存在しない!」とすら言える。

東西諸国とは、つまり「テロ政党」が「テロ組織」を集合させ「テロ国家」を作り上げているだけのことである。

同じ「ギャング国家」「ならずもの国家」の集散であれば「利権」「うまみ」で判断する、

というのが「国民の道理」であろう。

それが上手なのが、ファイブアイズだったとも言える。

だから英連邦というゆるーい経済圏に60カ国ほどが加盟している。

それらの「国家を形成する大企業が悪」であるのは当たり前である。