2017年6月5日、サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、バーレーン、エジプトが、「カタールがテロ集団を支援し、湾岸協力会議(GCC)諸国の内政に干渉している」としてカタールとの断交を表明した。カタールにかけられた疑いの是非は別にして、この4か国は断交措置の一つとして、カタール航空のすべての便の上空通過を禁止した。カタールは南側と西側を湾岸諸国に囲まれており、2017年9月21日現在、国営のカタール航空はイラン上空などを通る迂回ルートを余儀なくされている。

「上空を飛行してはならない―」

カタールのようなケースは稀であるものの、実は航空機の飛行制限は、空の世界ではごく普通のこと。その理由は、航空交通の安全確保が目的の場合もあれば、国家の安全保障や軍事的な目的の場合もある。大空を舞台に繰り広げられる「空の世界の現実」を、読み解いていこう。

空の「国境線」を決める者

空には様々な航空機が飛行している。[jill111/pixabay]

このシカゴ条約では、航空機の国籍や飛行中の携行品など、航空機の安全な運用に必要な様々な原則が定められている。そして、この条約に基づき国際的な調整や勧告などの実務を行っているのが、国連の専門機関:ICAO(国際民間航空機関)だ。

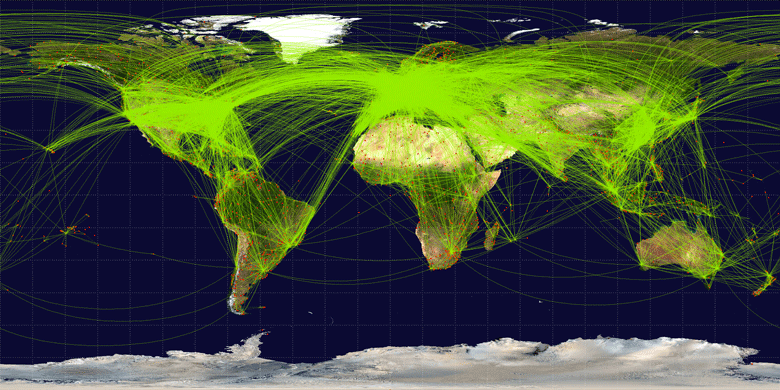

航空機によって、国境を越えて結び付く世界( CC BY-SA 3.0/ World-airline-routemap-2009 by Jpatokal)

また、国際航空業務として定期的に航空機を飛ばす場合、上空を通過する国と目的地のある国の許可なしには運航できない。各国は自国の領域内に主権を持ち、許可なく飛行すれば領空侵犯となるためだ(※1)。これらの許可は、多くの場合2国間若しくは多国間の「航空協定」によって行われており、航空会社はこれに基づき路線を開設している。

空は「自由に飛んではいけない場所」である

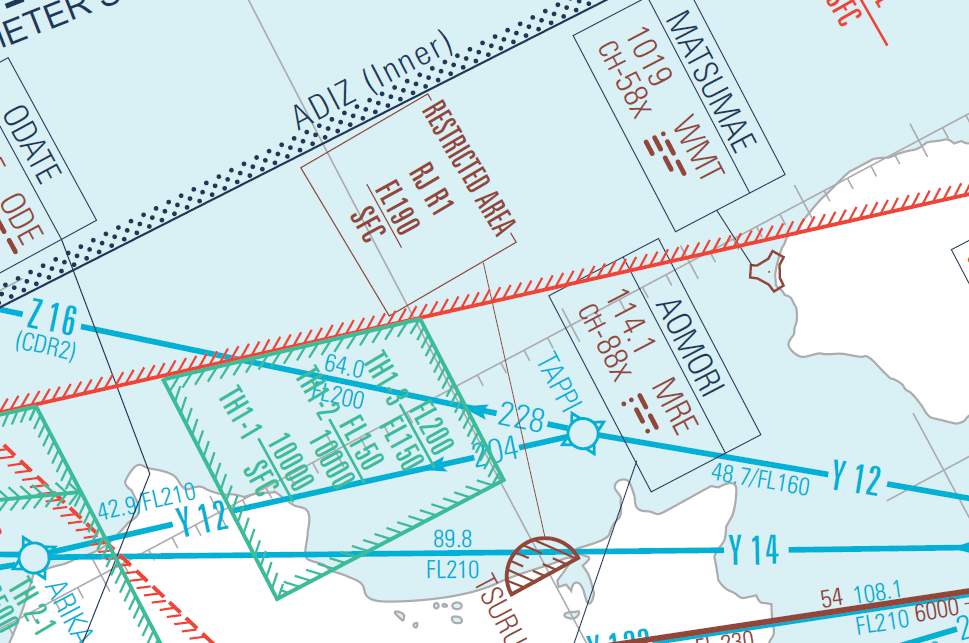

空の世界では、世界各国が自国の領域上に主権を持つことが大前提だ。そのためシカゴ条約では、軍事上の必要や公共の安全のためであれば、自国の領域内に民間機の飛行禁止・制限空域を自由に設定できることになっている。

制限空域の例(日本/青森県)( AIS Japan 「ENROUTE CHART (ENRC 1)」を元に作成)

その他、自然保護区上空は、騒音や事故で生態系が破壊されないよう主に低空での飛行が禁止されていることがあるし、大きな空港の周辺は航空機の往来が過密なため、航空管制官の許可なしには侵入できない。また、2010年にアイスランドの火山が噴火した際、大量の火山灰によりヨーロッパ各国で空港や空域が閉鎖されたように、山火事や火山の噴火といった災害時には、二次災害を防ぎ、救援・消火活動の邪魔とならないように飛行制限が行われる場合もある。このように、「飛んではいけない場所」は、様々な理由で様々な場所に設定されているのだ。

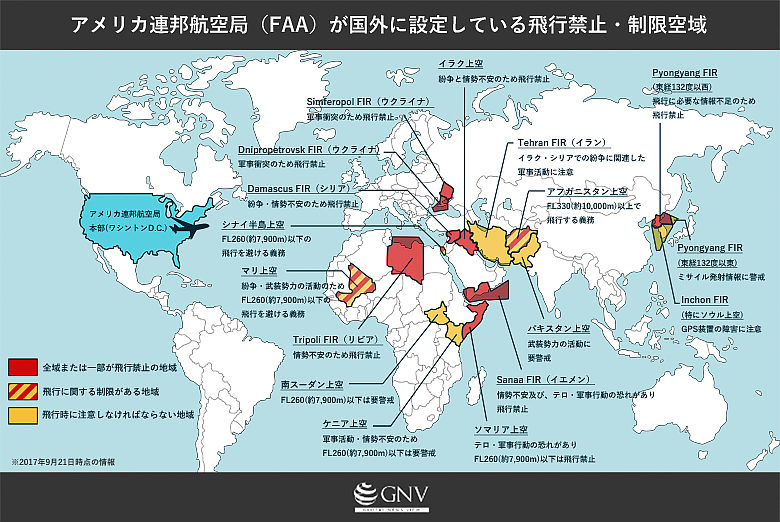

世界地図で見る「自由に飛んではいけない場所」

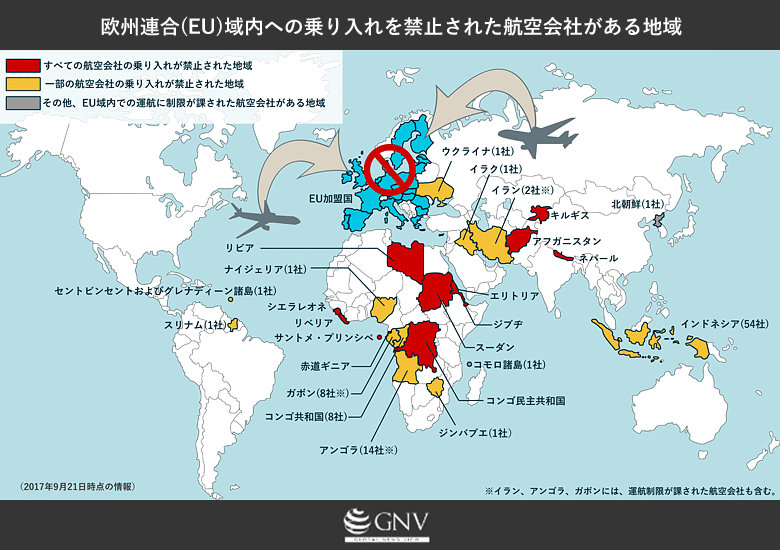

「自由に飛んではいけない場所」は、国内に設定されるだけではない。実は、自国籍の民間機の飛行を制限するため、他国の領域上に設定されるケースがある。また、国連安保理など外部の力により、国内の飛行が強制的に制限される場合もある。さらには、技術的な理由で、民間機の特定地域への乗り入れが禁止されることもある。

また、2011年にリビアで起きた紛争で行われたように、紛争や人道危機を食い止めるため、国連安保理により外部から、危機国の上空に飛行禁止区域が設けられる場合がある。こうした外部の実力に支えられた「飛行阻止空域」は、安保理決議がなければ主権侵害であり国際法違反となる。例えば1990年代、アメリカが湾岸戦争後のイラクの一部に飛行禁止区域を宣言し、その実効のために空爆も行ったケースがそれだ。

欧州委員会のリストをもとに作成。

そのため、整備・点検の技術的な遅れがあったり、当局の監督力が未熟な場合、安全のため航空機の特定地域への乗り入れが禁止される場合があるのだ。例えば、図のように欧州連合(EU)はEU空域の安全を守るため、技術的な不安を抱える航空会社の乗り入れを禁止している。裏を返せば、禁止されていない航空会社の機材・乗員を利用したリース運航なら、リストに載った航空会社でも運航可能だが、空の世界の「南北関係」を象徴しているようにも見える。

空の上の「通行料」

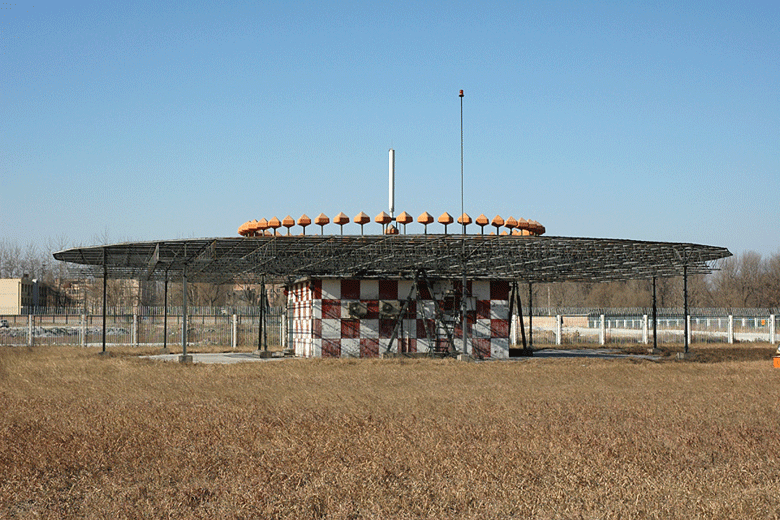

航空機が飛ぶには、地上からの様々な支援が必要だ。飛行機が安全に飛ぶためには、地上から交通整理をしてくれる管制官が不可欠だし、GPSが発達した現代でも、電波によって地上から飛行機を誘導する施設が世界中で活躍している。管制については、ICAOが設定した飛行情報区(FIR)と呼ばれる領域ごとに、航行に必要な各種の情報の提供と捜索救難活動を、世界各国が分担している。

地上にある航法支援施設の例: VOR / DME (CC BY-SA 2.0 / by Yaoleilei)

この「通航料」だが、例えば太平洋上に広大なFIRを管轄するアメリカは、2017年は航空路を100海里(約185km)飛行するごとに58.45ドル(約6,400円)徴収している。世界の航空会社で作る業界団体のIATA(国際航空運送協会)によれば、全世界であわせて年間250億ドル(約2.7兆円)以上を航空会社が各国に支払っているとされる。空の安全を考えると、管制や地上の航法支援施設の維持費や人件費を甘くは見れないが、紛争などで飛行に危険が生じても、各国政府が空域を閉鎖することに消極的な一因になっているとの指摘もある。

運航ルートはどうやって決まる?

航空会社は通常、「自由に飛んではいけない場所」などの運航に関わる情報と当日の気象予報を元に、燃料消費が少ない最も経済的なルートを選択する。もちろん航空会社は飛行禁止空域には飛行機を飛ばせないし、不具合による緊急降下・着陸の可能性を考えると、「自由に飛べない場所」は周辺であっても飛行にリスクを伴う。ただ、こうした空域の抱えるリスクをどの程度の優先事項とするのかは、航空会社の判断次第だ。

例えば2014年7月17日、アムステルダム発クアラルンプール行きのマレーシア航空17便が、ウクライナ上空で撃墜された事件。墜落翌日にウクライナ当局は東部空域を全面飛行禁止としたが、撃墜当時FL320(約9800m)以上は安全とされ、数社を除き多くの航空会社がウクライナ上空を通るルートで飛行させていた。自分の乗る飛行機のルートが安全かどうかは、航空会社のビジネス・センスに託されているのが、空の旅の裏側にある現実なのである。

上空から見える世界に、境界線など存在しない

[april_kim/pixabay]

人類が飛行機を発明し、初めて空を飛んだのは1903年。たった100年余りで、人類は文字通り世界中を飛び回るようになった。数百の人命と貨物を乗せて、銀翼は空の彼方へと舞い上がる。しかし、そんなロマンに溢れた空の世界は、外交対立や地域情勢、技術格差など、地上を映す鏡のようだ。世界中を行き来する航空機は、残念ながら、渡り鳥のように大空を自由に飛び回れる訳ではないのである。

[脚注]

※1:運輸事業ではない不定期飛行は、その国の着陸要求に従う限り、基本的には当局の許可なく上空通過やテクニカル・ランディングが出来る。

※2:FL(フライトレベル):大気圧を用いて高度を測定している航空機が、巡行中の衝突を避けるために高高度で共通して使う飛行高度の単位。FL100=約10,000ft(約3,050m)。

ライター:Yosuke Tomino

グラフィック:Yosuke Tomino

0 Comments