「If it bleeds, it leads」という言葉が、西洋では報道に関する慣用句として用いられていることをご存知だろうか。日本語にするならば「流血がニュースを呼ぶ」、すなわち紛争、災害、テロ、事件などのネガティブな出来事がニュースとして報じられやすく、開発や和平プロセスなどといったポジティブな出来事はニュースにはなりにくいというものである。

このような表現にあまり馴染みが無くとも、ふと日本の国際報道に目を向けてみたとき、同じようにネガティブなニュースが溢れているといったイメージを持つ人は多いのではないだろうか。そのようなイメージを持つ人が多くいる中で、本当に、「If it bleeds, it leads」という慣用句を、そのまま、日本の国際報道にも当てはめることができるのであろうか。そこで、我々は、2015年の日本国内新聞三社(朝日、読売、毎日)の国際報道の記事を用いて、ネガティブなニュースがより報じられているのかについて分析していくことにした。分析を始めるにあたって、まず、一つのニュースのトピック、そしてそのニュースの各社の取り上げ方のそれぞれを「ポジティブ」「ネガティブ」そして「中立」の三つに分類した。「中立」という項目を設けた理由は、記事の内容がポジティブかネガティブが明らかではない場合もあれば、立場、価値観によって、その判断が変わることも当然考えられるからである。(なお、ポジティブ・ネガティブ・中立の詳しい判断基準等については「GNVデータ分析方法【PDF】」を参照していただきたい。また、この記事では、日本の国際報道におけるネガティブなトピックのニュースについて焦点を当てているため、新聞社による取り上げ方に関するポジティブ、ネガティブは扱わず、今後、また別の記事で取り上げていく。)

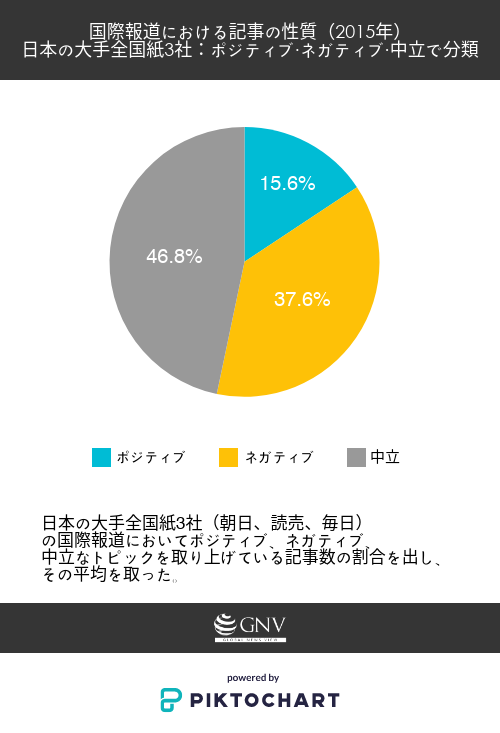

それでは、分析の結果として、まずこのグラフを見ていただきたい。

上記のグラフは、新聞社三社(朝日、読売、毎日)において、ポジティブ、ネガティブ、中立なトピックを取り上げている記事数の割合を出し、その平均を円グラフにしたものである。2015年一年間で、ポジティブな記事が15.4%、ネガティブな記事が37.7%という結果になった。この結果から、全報道の過半数には届いていないものの、日本の国際報道において、ネガティブな出来事がポジティブな出来事より実に2倍以上も多く報じられていたことが分かった。まさに「If it bleeds, it leads」を体現した結果となった。

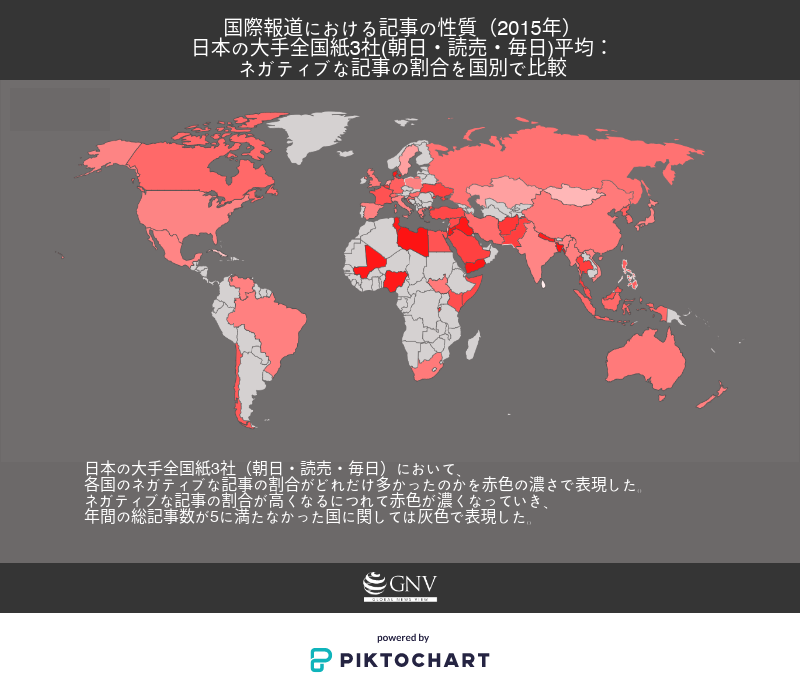

上記の地図は、各国においてネガティブな記事の割合がどれほど多かったのかを色分けしたものである。ネガティブな記事の割合が高くなるにしたがって、赤色が濃くなっていき、2015年一年間で全体の記事数が5に満たなかった国に関しては灰色で表現してある。

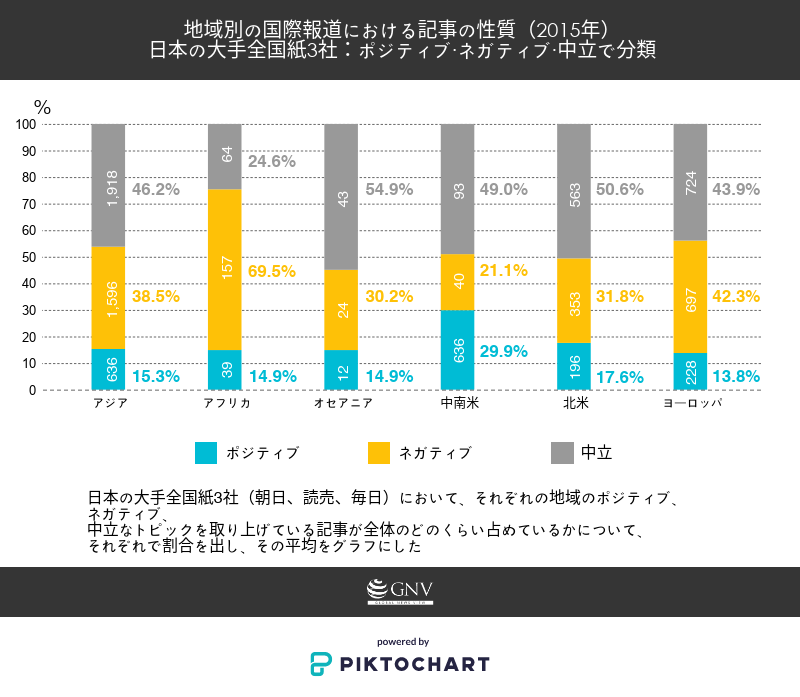

続いて上記のグラフは、それぞれの地域において、ポジティブ、ネガティブ、中立なトピックを取り上げている記事が全体のどのくらい占めているかについて、新聞社三社(朝日、読売、毎日)のそれぞれで割合を出し、その平均をグラフにしたものである。このグラフと上記の地図について、注目したいのは、上記の地図で多くの国が灰色、すなわち記事の絶対数が少なかったアフリカ、中南米の二つの地域である。アフリカはポジティブな記事の割合が14.9%に対して、ネガティブな記事が60.5%。それに対して中南米はポジティブな記事の割合が29.9%に対して、ネガティブな記事が21.1%と、記事数が明らかに少ない地域の中でもポジティブ、ネガティブの割合が大きく異なった結果となった。アフリカでは紛争や飢饉、事件といったネガティブな出来事が多く報じられる一方で、中南米ではキューバの対米国交正常化といったポジティブな報道が大部分を占めていたことが、このような結果につながったと考えられる。

今回の分析で、日本の国際報道においても、「If it bleeds, it leads」すなわちネガティブな出来事がニュースとして取り上げられることが多く、さらに、アフリカと中南米のように、地域によって取り上げられるニュースのポジティブ、ネガティブの割合が大きく異なっていることが確認できた。また、中南米におけるキューバのように、地域全体の記事の絶対数が少ない場合、その地域全体のニュースのポジティブ、ネガティブの割合が、特定の国や出来事に大きく左右されていることも分かった。

我々は世界をすべて見通すことはできず、その大部分は、国際報道を通して眺めている。したがってポジティブなニュースに比べてネガティブなニュースが多ければ、世界に、そしてその地域に対してネガティブな印象を持ちかねない。このポジティブ・ネガティブなニュースの割合が、そのまま各人のイメージや行動へとつながっていくと言っても過言ではない。今回の分析結果と自分のイメージを比較してみることによって、いつもとは違った視点から、世界を眺めることができるかもしれない。

ライター(GNV):Reo Ishihama

0 Comments

Trackbacks/Pingbacks